2025年6月18日上午,复旦大学中华文明国际研究中心主办的“诗歌·书籍·图像:信仰传统的多元展演”高端系列讲座于智库楼106会议室举行。本场讲座由台湾地区“中研院”中国文哲研究所研究员廖肇亨教授主讲,主题为“净土文学的可能性:以净土诗为中心”,由复旦大学中华文明国际研究中心主任、中文系教授陈引驰主持。

廖肇亨长期专注于明清佛教与近世佛教文化史研究,同时涉猎东亚文化交流领域,著作丰富。他在本次讲座中,围绕近世佛教文学研究的意义、近世佛教文学的特色、净土诗的成立及流变等方面展开介绍。

近年来佛教文学相关文献大量出现,其中主要可以分为两大类:一是唐宋时期的古写经,已成为学界关注热点;二是明清时期佛教文献的集中出土,尤其是僧人诗文的不断发现,为学界提供了新的研究契机。廖肇亨指出,宋以后的诗与佛教研究长期处于滞后状态,与唐代相关研究的情况形成鲜明对比。尽管清代的汉传佛教文献数量最多,但研究者人数仍不足,而这样又会导致学者对这一领域产生畏难心理,造成恶性循环。他认为,当前正是一个反省传统近世佛教文学研究问题的契机。

接着,廖肇亨以“净土诗”为核心议题展开论述。唐代净土诗在文学上的表现不甚突出,但在后代,净土相关内容广泛出现在诗歌、小说、戏曲及俗文学中。廖教授强调,进行这样的跨类研究往往是较为困难的,须要有一种文类的专长。

宋代以后的佛教文学与唐以前存在明显差异。例如,明代通常被视为儒、释、道三教融合的时代,而宋代的研究者多讨论大慧宗杲禅师。此外,儒家常批评佛教“无君无父”,但廖肇亨认为,充分实现自我是现代思想中生命最重要的事,而佛教“无君无父”的思想恰与时代脉动相契合。

在学术视野上,廖教授特别指出日本佛教史研究所带来的影响。他指出,日本佛教史研究最重要的阶段在镰仓时代,因此日本学者多聚焦于研究镰仓新佛教。而直到江户时代,日本佛教史断代明显,近世的相关研究主要集中在明末到清,表面上呈现出一种衰落的情态。传统亚洲佛教史常将佛教形容为衰落的、世俗化的佛教,并用“庶民佛教”一词描述其缺乏教义、教理上的突破,又与儒道有强烈融合倾向的情况。

日本学术界传统强调“纯禅”“纯净土”,但这种观念实际不适用于中国所面对的问题。受日本学界的这些方法论影响,中国研究者往往在学习思考中受到一定程度的局限。前述近世佛教的“堕落论”不仅影响了学术界对其研究的兴趣,学者在交流讨论中还需不断为明清佛教的正当性和独特性进行辩护,廖教授因此提出,需要反省和解决这些观念带来的问题。

他指出,所有宗教文学,包括道教、伊斯兰教等的文学,都必须与宗教实践相关联,而非只关注纯文学。因此,传统观点批评明清佛教“堕落”的前提往往是认为宗教修行的具体实践被弱化。他以几个例子作为切入点,讨论了近世佛教文学研究的意义与价值,对这种说法进行了一定程度的反驳。

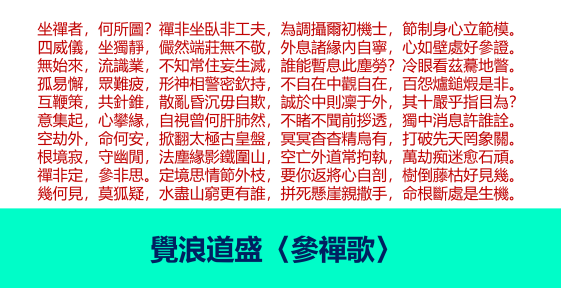

廖肇亨以觉浪道盛的《参禅歌》为例,从内容可以看出,明清佛教文学对修行实践的描述相较于之前更加关注细节。这首诗具有“曹洞土民”家风,语言平实晓畅、注重修行步骤的具体描述,体现了更具平民性的传播特点。相比之下,《参同契》《草庵歌》等作品具有强烈的文学性倾向,多用比喻等修辞,《参禅歌》一类作品更易为修行者接受,在传承与实践中意义重大。接着,提到佛教诗歌作为史料的文献价值,廖肇亨举例鲁庵普泰所作《王伯安书舍》诗,描绘王阳明在大兴隆寺专心读书的情形,既体现了长辈对晚辈的体贴关怀,也可作为王阳明这一段读书经历的实证材料,体现了诗见证历史的重要作用。

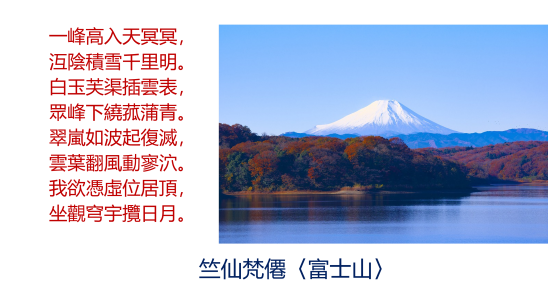

近世佛教文学研究的特色,其一在于具有宏阔的世界图像。中国文学史上,具有最宏阔世界图像的就是佛教文学,如《大唐西域记》《佛国记》等传统佛教文学作品,在西方具有很大的影响力。到了近世,僧人竺仙梵仙于元明之际前往日本,留下诗作《富士山》作为见证;石濂大汕前往越南会安,在大航海时代西洋传教士最钟爱的东亚港口城市留下诗文记录,成为研究交流史的重要线索,显示了僧人和佛教文学在文化流通中不可忽视的作用。

第二个特色是其对心灵深度的探索。廖肇亨指出,晚明文人如汤显祖等人热衷探讨“梦”,其最重要的理论出发点就是佛教。他举妙峰山祖师徹庸周理为例,介绍了其“梦即佛法”的理论。有人针对《金刚经》六如偈“如梦幻泡影,如露亦如电”所阐述的梦的虚幻性质提出疑问,徹庸周理则对梦进行高度肯定,提出“梦即佛法”,认为梦是“当体觉性”、实存之物,也是廖教授认为的心理学的重要论断。鲁迅曾批评中国文学缺乏心灵深度,而佛教文学恰好可弥补这一空缺。

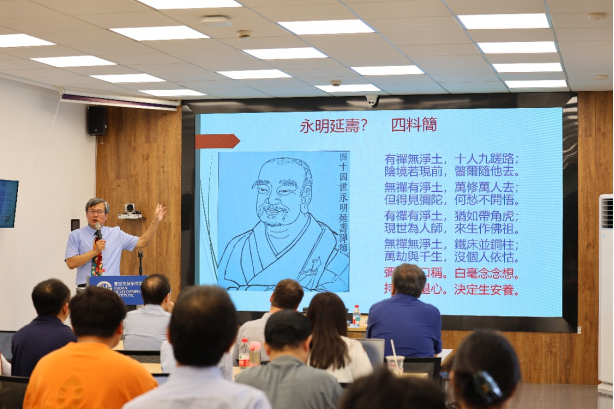

廖教授进一步指出,近世佛教文学中净土色彩的加强尤为显著。净土法门并非净土宗专属,它实际为一种共法,各宗派中均有迹可循。高僧传记中“行在弥陀”的记载屡见不鲜,亦可见净土思想已广泛渗透佛教各派之中。他特别提到云栖祩宏的《阿弥陀经疏钞》,虽属净土文献,却大量谈论华严宗内容,充分体现净土法门的跨宗派流传。因此,尽管日本学者常谈论“纯禅”“纯净土”,强调两者的对立,但在中国环境中却呈现禅净交融、互补互生的境况。

中峰明本《怀净土诗》中即有“禅外不曾谈净土,须知净土外无禅”之句,是影响力较大的禅净调和论述之一。此外,禅宗常用船作隐喻,净土文学则将“度人舟”的意象充分发挥,如“净土救生船”的意象、“苦海常做度人舟”的诗句等。《怀净土诗》中还使用“熊耳峰”等禅宗典故,表现出净土对禅宗文学的多方化用。

“净土文学”的概念与“禅宗文学”一样,已具备成立条件。廖肇亨介绍,净土诗不仅已有专门辑录的净土诗选集(例如《莲华世界诗》),更涵盖《灵验录》《往生传》等小说性叙事作品,戏曲、图像、俗文学等亦为其重要表现形式,净土艺术已成为一个普遍的话题。广义而言,弹词、观音宝卷、谣曲;《归元镜》、与云栖祩宏等净土祖师相关的戏曲等,均属净土题材的重要组成部分,证明了“净土文学”存在概念基础。

蕅益大师所编《净土十要》,虽理论性较强,但一般民众的理解难度较高。反之,《乐邦文类》《龙舒净土》等作品,则更具文学性与通俗性,更易为大众所接受,这说明在净土法门的传播过程中,文学与艺术发挥了关键作用,净土文学因此具有更强的普及性与更高的社会接受度。

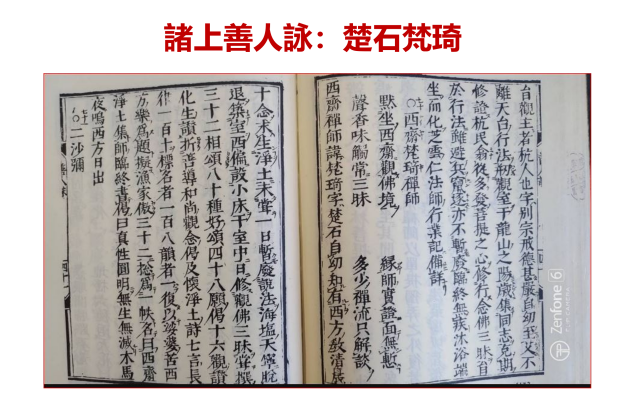

为具体说明净土文学的结构与传播形式,廖教授又举出几则典型例证。明初姚广孝与楚石梵琦的关系密切,两人皆为大慧宗杲嫡传弟子。姚广孝深受楚石梵琦影响,所编《诸上善人咏》将净土诗与传记结合,形成兼具诗歌体与纪事性的特殊文体。其文风近似说唱文学,展现出一定的庶民性特征。《诸上善人咏》中,昭庆省常、僧雄俊等人物故事情节丰富、叙述生动,这样的特色在传播过程中发挥了重要作用。此外,云栖祩宏的《山居》以“峭似高峰冷似冰”作为自我定位,表达禅宗高洁孤峻、仿若脱离俗世的风格;而推展净土法门时,则强调“诗之为益于净土亦大矣”,采用更易为民众接受的方式,用文艺的方法来进行。

不过,廖肇亨同时也特别提醒,不能将所有戏曲、小说等类型的净土文学作品视为历史纪实,其内容也不乏佛教的负面描写,因此研究中的材料选择非常重要。

回到“净土诗”的概念,廖教授接着介绍了净土诗的成立与流变。大藏经中的早期净土诗选集《莲邦诗选》(一名《莲华世界诗》)为云栖祩宏弟子唐时所编,随朝鲜传入日本,现CBETA所收即为日本和刻本版本。另有《如来香》亦为其重要著作。此类文献显示,净土诗已在东亚地区流传广泛,形成佛教文学传播网络。

宋代为净土诗发展关键转折期,宋代以后,禅宗祖师一直致力于推进净土法门传播。净土祖师善导影响深远,后世许多净土诗都从他的诗句中衍生而来。净土诗的主要主题集中于生老病死、在阿弥陀佛的本愿力中获得解脱等议题,体现净土法门的特色之一,即将短暂的现世欢乐与终极的极乐世界形成对照,因此很多作品说理的性质较强。同时,廖教授认为中国佛教文学乃至中国文学中有一个很重要的部分,即对“罪”和“恶”的感受,其中净土文学作品中对恶和忏悔的描写比禅宗文学力度更强。

《莲华世界诗》作为第一本净土诗选,对净土诗进行了大范围的收集,早期谢灵运、李白、白居易等的诗作均在其中。他们的诗不一定出自深刻的宗教体会,可能是与净土追寻理想世界的理念相符或进行净土相关的活动有感。到了宋代,部分净土诗将传统诗学的修辞带入,使诗歌更具有文人的美感。元代的中峰明本最重要的特色则是强调“自性弥陀”,在禅宗和净土的沟通中扮演了重要角色。

楚石梵琦为近世净土诗代表人物,其诗数量众多、水准较高,是净土文学中不可或缺的重要诗人。他与赵孟頫关系密切,曾受其推荐赴北京抄写佛经并留下《北游诗》,具有重要的文学和史料价值。其《西斋净土诗》中有“浊恶凡夫清净佛”之句,也体现了禅宗、净土文学中对“罪”的重视。楚石梵琦的文学地位获得了同时代文人认可,如蕅益智旭高度评价其诗,钱谦益在《列朝诗集》中收录其作,朱彝尊也在《静志居诗话》中称赞其诗风。除此之外,曹洞宗无异元来诗中思想也与“净土外无禅,禅外无净土”类似,不同宗派间的交流融合可见一斑。廖教授还提供了仅见于日本公文书馆藏《雨华集》中的《净土诗》,为明代中前期的香严觉澄所作,说明了净土诗在海外的流传情况。

廖肇亨最后总结,净土文学是否具备作为一个独立命题的合理性,尚需学界进一步讨论,但从现有文献、历史流传与作品体量来看,已具备了较高的研究价值。净土文学作品往往以朴素语言传播修行理念,重视罪与忏悔意识;其受禅宗文学的影响颇深,实际并非对立关系,西方净土与唯心净土在净土诗中也得到了一定程度的调和。他认为,未来还可以收集更多的净土诗,并对净土法门的流行中展现出的地域特征进行考察。

分享结束后,陈引驰教授指出,廖教授本次报告自近世佛教文献的大量出现谈起,系统梳理佛教文学研究的发展脉络,同时也涉及了很多重要问题,如净土和禅的关系、“自性弥陀,唯心净土”在诗中的表现、流传的地域问题等等,内容充实、视野宏阔,使与会者获益良多。