《写作,多么古怪的想法!》,[法] 弗洛朗斯·努瓦维尔著,袁筱一译,上海译文出版社,2025年6月版,420页,88.00元

读法国文学评论家、作家、法国《世界报》文学增刊副主编弗洛朗斯·努瓦维尔(Florence Noiville)的《写作,多么古怪的想法!》(Ecrire,quelle drôle d’idée !,2023;袁筱一译,上海译文出版社,2025年6月),首先感到这个书名本身就有点古怪,以为该书是谈写作,其实不是。它来自米兰·昆德拉的一句话。那是2020年12月的一个下午,在雷卡米埃大街的公寓里,病况严重的昆德拉已经认不得作者,用捷克语问她:“Cim se zivite?”(捷克语:你是做什么的?)“嗯,米兰⋯⋯我写作⋯⋯”,长久的沉默之后他说:“写作,多么古怪的想法!”随后,他最后一次在活页本上一个字母一个字母地写下他的名字。到了最后一笔,他调皮地连上一根线,线的末端画了一只眼睛(5-8页)。这就明白了,该书讲述的是米兰·昆德拉曾经有过的写作与人生,“古怪”是昆德拉的标配话语之一。原书的红色封面上印着昆德拉画的那幅画:一个男人挖出一只眼睛,捧在举起来的手上。现印在中译本第270页和护封的封底上。这是昆德拉为夫人薇拉画的第一幅画,后来还有不同版本,如作为《庆祝无意义》的封面画,只是在两只眼睛的地方染上色块,在人像上方写了法文的书名。眼睛在米兰·昆德拉的画中是经常出现的主题,但是这一幅画真是有点古怪,把眼睛挖出来是为了看自己还是看世界、看文学?而且还要面带微笑。

在读过法国作家让–多米尼克·布里埃(Jean-Dominique Brierre)写的昆德拉传记《米兰·昆德拉:一种作家人生》(Milan Kunders: Une vie d'écrivain,2019;刘云虹、许钧译,南京大学出版社,2021年)之后,再来读这部《写作,多么古怪的想法!》,可以发现在努瓦维尔笔下的零碎片段同样有吸引力,甚至更容易接近昆德拉的世界。

昆德拉曾经援引纳博科夫的话宣称:“我厌恶把鼻子伸到伟大作家珍贵的生活中去,任何一个传记作者都不可能揭开我私生活的面纱。”他还引证了福克纳的话:“作为个人存在,要有被大写的历史消除、淘汰的雄心,除了我已经印刷的书,决不留下任何痕迹、任何垃圾。”(《米兰·昆德拉:一种作家人生》,273页)除了印刷出来的书与文章,不在这个世界上留下任何痕迹,这是很多写作者的真实心愿。对于昆德拉来说,则更有一种自觉的学术性传统——源于布拉格学派的文学观,捷克结构主义认为文学文本只能根据其专有的性质作为自治的符号结构来理解,不应受任何非文学的现实的干扰。这一学术传统使我们能够理解昆德拉努力消失在作品后面的坚定意志(同上,274页)。

但是,由于弗洛朗斯·努瓦维尔和她的丈夫马丁(Martin Hirsch)与昆德拉夫妇建立了长期的友谊,她能够在绽放的记忆和多年珍藏的资料中复活各种与昆德拉在一起的时光——那些共谋恶作剧的场景、在餐厅相聚、参观他们的公寓、在咖啡馆碰头、在旅馆里的闲聊、旅行中的闲逛……她以极为敏感和温柔的方式记录了那些时光中的对话、氛围、神情甚至包括在天空飞舞的雪花,描绘了生活中的昆德拉与作品中的昆德拉之间的真实联系。作者当然不是要写一部完整的昆德拉传记,但即便是再完整的传记也无法取代这部以对话的片段、回忆、日记、照片、绘画和图纸等拼接起来的作品。

在书中快到结尾的时候,努瓦维尔列出了在2022年准备写这部书的时候起草的十二条提纲,大意是:一,把它设计成一次在昆德拉作品中的文学漫步,去布尔诺、布拉格等地方约见认识他的人。追忆,与文学一起;二,音乐,音乐,音乐!三,绘画;四,女人、诱惑、情色,也有男人之间的友谊;五,他欢悦的忧伤,对生活的热爱;六,他的灰色地带。不要试图去揭开这一切;七,他感受的方式,世界文学、电影、音乐、戏剧、绘画、艺术史以及艺术本身,他如何感受到欧洲智慧的式微、对文化的抛弃……;八,重点描述遗忘——对东欧的遗忘,对历史的遗忘,覆盖了一切的遗忘;九,一个不是任何主义者的人的时代之旅,一个追求创作自由和小说的智慧的小说家;十,幻觉、梦、反讽、恶作剧、玩笑……,欢悦的轻。一种存在的方式:谨慎、谦虚、简单;十一,读他的书,一读再读;十二,当他不复存在时,我们该怎么办。这一条最终被划去了(378-379页)。可见努瓦维尔对于该书的写作有过认真的思考,并非只是随意地从记忆和资料中钩寻和拼贴。本书的责编张鑫说:“一个个小标题像拼图的碎片,打破时间、地理和叙事的顺序,如一条蜿蜒分岔的小径,让我在跋涉后得以窥见‘大作家’身份之外的昆德拉和他不曾轻易吐露的真实感情:他的恐惧,他的爱,他的音乐,他的画,他在生命最后几年那些动人的瞬间——作为一个‘人类’的昆德拉。”(https://book.douban.com/subject/37349174/)说得对,读完之后我也有这种感觉。

昆德拉出生于捷克的城市布尔诺。去年我们曾经路过布尔诺,行程匆匆,只是在卷心菜市场和教堂转悠一下,留下几幅涂鸦。当时我们不知道国王马球场街区的普基诺娃街6号是昆德拉出生的地方,他在这座房子里度过了他的童年和青少年。1984年昆德拉的母亲去世时,昆德拉和薇拉已经流亡到法国。家里的远亲接管了那座房子。1990年柏林墙倒塌之后,昆德拉第一次回到家乡,非常难过地发现一切都没有留下来,“我们觉得自己仿佛是从坟墓中爬出来的”(38页)。这座房子曾经是培育昆德拉成长的艺术与知识的宝库,昆德拉的朋友、音乐学家米洛斯·什捷德龙回忆说,“昆德拉家里有一种激发精神创造的氛围”,“在这个家里,艺术和知识是最重要的。当然首先是音乐,但还有文学。我去他们家的时候,看到图书室的藏书如此丰富,印象着实很深。米兰正是在这种氛围中长大的”(40页)。他父亲路德维克是著名的音乐家,昆德拉跟父亲一起到处旅行,参加他的所有演奏会,对父亲非常崇拜。家里经常高朋满座,都是音乐家、戏剧家、画家和作家,谈论的是发现、创造和艺术形式。

昆德拉与父亲的关系非常感人,在父子之爱中的艺术性和思想性交流令人神往。昆德拉有一天在钢琴上即兴弹奏了一段和弦并自我陶醉的时候,他父亲怒气冲冲地一把把他从琴凳上抱走,塞到饭桌下面。因为在路德维克听来,那些和弦毫无价值,老套、浪漫、自大,是必须去掉的青春期的多愁善感,“学会逃离媚俗:昆德拉永远不会忘记这堂课”(43页)。在努瓦维尔看来,在昆德拉的作品中总可以看到他父亲的影子,就好像儿子的语言与父亲的语言融汇在一起,“就好像与卡夫卡恰恰相反,昆德拉的作品可以被当作一封漫长的、充满赞美的《致父亲的信》”(54页)。据我所知,路德维克在儿子出生前并没有写过《致儿子的信》,但是他能够在儿子的作品中不断读到他的回信。

昆德拉向努瓦维尔讲述了父亲生命中最后几年的时光,他的描述与《笑忘录》里对“父亲”这个人物的描述非常相似,真是很感人。父亲的语言能力渐渐衰退了,开始的时候把一个词当成另一个词,慢慢就再也不能正确说出事物的名称或是表达他的想法。“一切沉入了无底的虚空之中。我是唯一能够从他那漫无边际的无语中重现出一点什么的人。”(55页)不过父亲还坚持写作,虽然比说话要好一些,但是也越来越困难了。有一天他在钢琴上打开奏鸣曲作品第111号的变奏曲,指着乐谱重复地说着“你看”,最后终于说出“现在我明白了!”他一直试图解释什么重要的事情,但是看到对方没听懂他说什么,便惊讶地说:“真奇怪。”这也是《笑忘录》中的一段。

1970年,路德维克去世前一年,捷克仍然笼罩在一九六八年事件的阴影之下。城里到处回响着毫无价值的歌曲和音乐,昆德拉写道,“它们请被占领的国家忘掉苦难的历史,投入到生活的欢乐之中。”有一刻,路德维克停了下来,抬头看着扬声器的方向,他做出了巨大的努力,这一次他没有说“真奇怪”,而是说了谜一般的五个字:“音乐的愚蠢。”昆德拉在想,这样难解的话出自一个钢琴家之口,究竟想要表达什么意思,最终昆德拉得出的结论是:在音乐的历史,或者更确切地说是在音乐的史前史上,存在着一种“原始状态”(即没有思想的音乐),“反映着与人类共生的愚蠢”。为了将音乐从这一原始的愚蠢中提升起来,昆德拉呼唤“在精神和心灵上的巨大努力”(60页)。还有比这更为感人的父子之间的思想交流吗?在昆德拉生命的最后岁月中,他和父亲当年一样进入了语言和记忆的衰退期。有一天昆德拉出乎意料地伸出右手,几乎本能地将手放在琴键上,弹出了几个音符,“没有任何犹豫。手未见丝毫颤抖。钢琴家的手依然保持着完美的弧度。……音乐,这就是当我们忘记一切后留下来的?”(61页)下一页的照片就是“置于钢琴之上的米兰·昆德拉的手”。

1947年,米兰·昆德拉在他十八岁生日那天成为一名捷共党员。在五十年代他出版了几本诗集,1963年他凭借剧作《钥匙的主人》获得了克莱门特·哥特瓦尔德奖。在今天如何看待他的早期文学创作,这是一个问题。2021年努瓦维尔在布尔诺问摩拉维亚国立图书馆的馆长托马斯·库比切克,昆德拉的诗歌是否遵守社会主义的现实主义标准。库比切克认为他的社会现实主义深受当时先锋派的影响,不在意什么是禁忌话题;在一个集体至上、群众至上的时代,给自己的诗集取名为《独白》,这已经带有几分颠覆的意味了……“而且,在当时那个充斥宣传套话的时代,昆德拉已经在为重新赋予词语以意义而斗争。我们必须注意到,昆德拉是在二十世纪五十年代决定从事写作的。在当时的背景下,一切都是为了宣传,词语不仅失去了真正的意义,甚至是危险的。”“在他的诗歌中已经能够找到日后贯穿他作品主线的主题的萌芽:个人、责任、男女之间的关系、艺术和文化的重要性……然而,昆德拉对此并不是很满意。他知道公众的支持并不一定是质量的保证。”(70页)后来他放弃了诗歌写作,或许是因为他想起了父亲给他的教训,他最终被塞在饭桌底下正是因为那时所作的钢琴曲过于激扬,过于抒情。他日后决定不把这部分诗歌收入自己的文集。所有这些诗歌都没有被译成法语(71页)。

“1948年:布拉格,知识分子知道什么?”,这是书中一个很重要的议题。努瓦维尔对此相当审慎,列出一个问题清单,请教研究捷共历史的学者皮埃尔·里古洛。里古洛认为这是一个引人深思的话题,即了解真相的条件究竟是什么。“然而仅仅出书是不够的!还需要这些书被阅读,被理解,被接受,被承认,被尊重……”(83-85页)……在过了将近六十年之后,昆德拉对努瓦维尔说,他并非一直坚信不疑,只是在某种程度上认为相信是最好的。“在两个昆德拉之间产生了一种深刻的矛盾,这一矛盾在此后的几十年里一直存在。”(147页)

去年我们在布拉格的查理大桥走过几次,但是就不知道在桥的尽头沿着伏尔塔瓦河往前走左转到纳斯特鲁斯街,有一间对公众开放的档案室,Ustav pro studium totalitnichrezimu,昆德拉夫妇的秘密档案也保存在这里,他们的代号分别是“精英主义者一号”和“二号”。在这里的档案中可以看到1974年6月1日这一天9:50:“精英主义者一号”离开家。没戴帽子,深色西装,黑皮鞋。和妻子一起。他们在家门前等了一会(159页)。

昆德拉一直要人们忘掉他。自二十世纪八十年代中期以来,他不再接受采访、演讲等公开活动,他希望在身后除了书之外什么也不留下。未完成的手稿、私人信件、日记、照片等等,所有这一切应该全部销毁,似乎要让后人以为世界上从来没有过这个人。“尽量设法让后人相信,你不曾活在世上。”这是福楼拜说的,也是昆德拉所想的。(2页)但他还是希望人们会“打开我的书”。说到这里,想起余光中译的英国作家贝洛克(Hilaire Belloc)两行谐诗:“当我死时,我希望人们会说:/‘他的罪深红,但他的书有人读过。’”(When I am daed,I hope it may be said:/ His sins were scarler,but his books were read.)为什么昆德拉不能割舍的是人们是否还在读他的书?努瓦维尔说:“在曾经的捷克斯洛伐克,他经历过一段艰难的岁月……”(同上)这是时代与人、时代与书的真实联系,是更深意义上的生命中不能承受之轻。

看到昆德拉在他的祖国受到的待遇和他对自己作品的译文的关切,想起了1993年我发表过一篇题为《“昆德拉”在中国》的文章(收入我出版的第一本书《左岸的狂欢节》,海天出版社,1993年)。我在文章中引述了昆德拉在《小说的艺术》中的一句话:“对于世界上已不再拥有捷克公众的我来说,译文代表着一切。”谈得更多的是当时知识文化界对“不能承受之轻”和“媚俗”等话语的传播成为一种高级时髦,我说“假若此时此刻昆德拉就是酒吧里那位沉默的侍者,他会感到无地自容么?”(同上,274页)

昆德拉生前授权出版的最后一部作品是《一个被劫持的西欧或中欧的悲剧》(Un Occident kidnappé ou la tragé die de l'Europe centrale,1983),收录作者早年创作的两篇思想文化文章。昆德拉从捷克民族的悲剧性命运出发,探讨小国文化的重要性以及它们的灭亡可能带来的灾难,并且警告说欧洲正在失去自身的文化认同感。今天再重新读这本《一个被劫持的西欧或中欧的悲剧》(上海译文出版社,2023年),无疑对“劫持”与“悲剧”会有更多认识。

努瓦维尔讲到阅读昆德拉小说的一个重要问题:他的人生、他的真正从未消失,只是融入了他小说的肌理之中,被转化、被塑造。对于昆德拉来说,唯一有重量的生活就是被作品“反映”出来的生活。“人们觉得昆德拉过于执着地将自己的生活和作品区分开来。这样做未免矫情,甚至可疑。他是为了遮掩什么吗?他不知对我说过多少次:‘一切都在我的书里。’这可不仅仅是说说而已。他的生活被灌注入他的书里。你只需要在这座‘特别的房子’里漫步就能找到他,或者说与他相似的那些主人公的碎片。”(3页)

努瓦维尔说在《庆祝无意义》中可以看到昆德拉的所有重大主题,可以从中整理出一个小词库。其中的“玩笑”是:“他周围已经没有人知道什么是笑话。就是因为这个……一个新的伟大历史时期正在宣告它的到来。”最后是“无意义”,它是生存的本质,永远与我们形影不离。应该学习去爱它、呼吸它,“它是智慧的钥匙,它是好心情的钥匙”(371页)。

在昆德拉对世界的观察和感受中,“笑”是一个很重要的指标和概念。早在1948年,他开始感到失望,原因就是看待布拉格的氛围突然变了。再也没有了欢乐的吵吵嚷嚷,人们不再欢笑,至少不再无所顾忌地笑。任何一个沉溺于不当玩笑或是调侃的人都会很快付出代价。“一切都没有意义,让我们笑吧!”虽然昆德拉既不相信人类也不相信未来,但是这不妨碍他对生活的热爱;不妨碍他笑,因此而笑。“当我想起他的时候,我想起的就是一个正在笑的人。”(107页)许多读者都熟知昆德拉在《小说的艺术》中引用的一句犹太谚语:“人类一思考,上帝就发笑。”努瓦维尔说这才是《玩笑》的真正意义。“为什么看到人类思考——或者说是人类自认为在思考——上帝会发笑呢?因为人类越是思考,就越抓不住真理,他也就离其他人越远,越不是他自己所认为的那个人,昆德拉回答我们。”因此,“玩笑”始终是贯穿他作品整体的一条红线。从《玩笑》到《庆祝无意义》,“昆德拉的作品一直忠实地居于这一标志之下”(139页)。

与“玩笑”紧密联系在一起的是“没有一句正经话”。昆德拉经常对妻子薇拉说“要写一部通篇没有一句正经话的小说。一部逗你一乐的大傻话。我担心这个时刻已经到来了”,薇拉对他说:“要小心。”在努瓦维尔看来,一部“通篇没有一句正经话的小说”正是昆德拉对他最后一部虚构作品《庆祝无意义》的定义,而且与《慢》(1995年)联系起来。“就好像,在这二十年的时间之线上,昆德拉——读者也和他一起——一直在剥离所有的重。就只剩下一片羽毛,天使的或是鹧鸪的,在书页中飞旋,在普遍的荒诞之上滑翔。”(366页)2014年,《庆祝无意义》出版后,关于这部新书昆德拉在电话中对努瓦维尔说,“我从一个玩笑开始,用一个玩笑结束。”在所有他的“玩笑”中,他知道这将会是最后一个(367-368页)。为什么昆德拉没有一句正经话?努瓦维尔说,“这位反讽与幻灭的大师告诉我们,用来滋养我们所有梦想与谎言的——宏伟计划、乌托邦、事业、宗教、理想和激情——是怎样的玩笑。”(4页)

昆德拉的中篇小说《慢》(马振骋译,上海译文出版社,2003年、2011年,2018年)是他移民法国后用法文所写的第一部小说。该小说的叙述结构是过去与现在、虚幻与现实的融合,速度、记忆、历史、遗忘、情感、性意识、政治意识、自我认同、人生意义、成功与挫折、自豪与屈辱等等主题在轻松、戏谑的闹剧中不断闪现,读者曾经熟悉的昆德拉风格在这里以更为自由和反讽的方式呈现出来。书后收入了弗朗索瓦·里卡尔的评论文章《没有一句正经话的小说》, 他指出这篇小说最大的创新之处是“没有一句正经话”。既然一切都没有意义、一切都会被遗忘、一切都是玩笑,于是“在这里一切动不得的东西,一切自称惟一和无辜的东西,一切道貌岸然强加于人的东西,立刻会被在其中流转的无限轻的空气,怀疑与可笑的空气,溶化、侵蚀、兜底翻。在这种空气的吹拂下,生存、身份、言辞都剥下了面具,暴露出幕后新闻、弄虚作假、误会、既可笑又让人痛快的真实情况”(《慢》,169-170页)。这是走出捷克语写作时代的昆德拉对捷克历史与政治的另类凝视与深刻反思,“没有一句正经话”正是对虚假的、自我膨胀的“正经”的最好的消毒剂。

如果以为应该在昆德拉的“不正经的话”中竭力发现所隐含的“正经”的意思,这就错了。在《慢》中有这样的情节和对话:伊玛居拉塔刻意吹捧政客贝尔克,提出要拍一部他的人物专访的片子。贝尔克悄声对她说:“你给我滚吧,老婊子,带着你的有病的一路货,滚开吧……”但是她却不愿意相信她真的听到了这些话,猜想在这些可怕的字眼中藏有某些她应该真正理解的意思,于是问他“你为什么跟我说这些话?为什么?我该怎么理解呢?”贝尔克的回答非常干脆:“你怎么听到的就怎么理解!以字论字!严格地以字论字!婊子就是婊子,泼妇就是泼妇,噩梦就是噩梦,臭屎堆就是臭屎堆!”(《慢》,81-83页)这或许也是昆德拉想对读者说的话。这是“不正经的话”对“正儿八经”的时代致敬的最直接、也是最痛快的方式。

总的来说,在昆德拉的思想深处有一个声音在回响:这是一个根本不需要对它说一句正经话的时代——对那些人、那些事根本没必要、也不能够讲一句正经话。

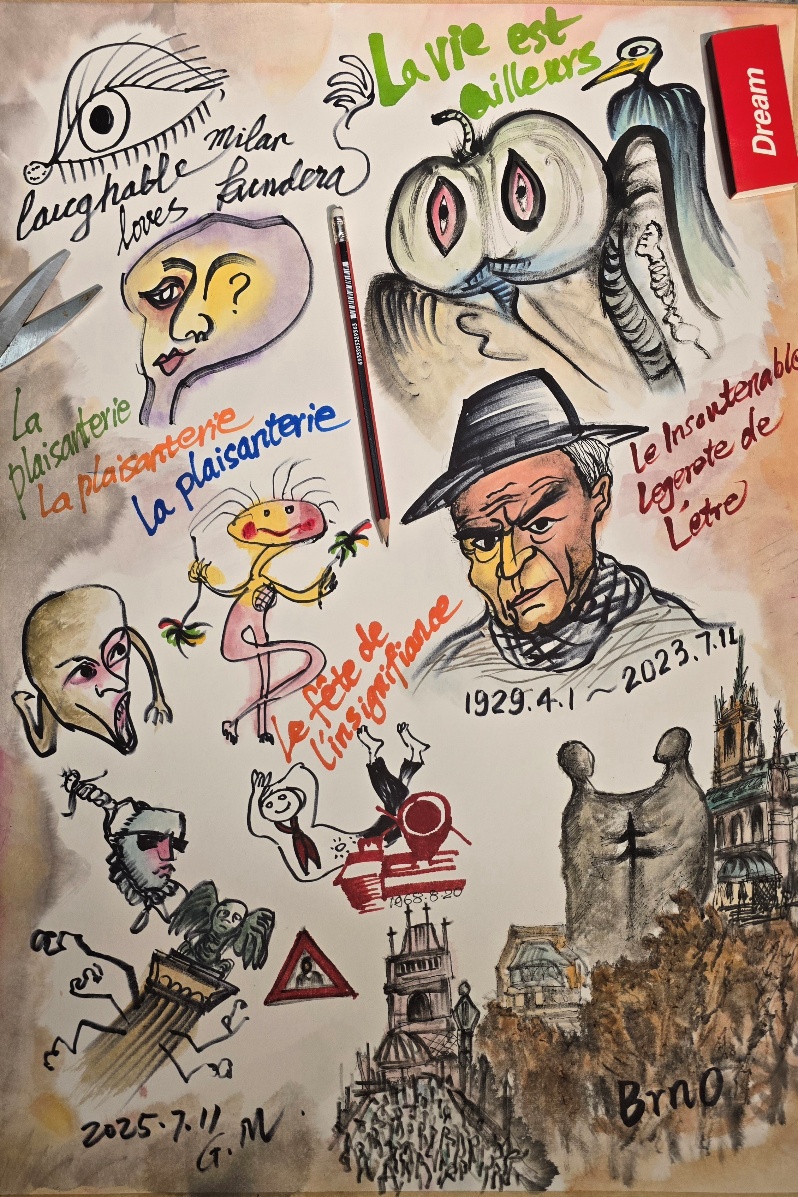

2025年7月11日“澎湃新闻·澎湃号·湃客”发表纪念昆德拉逝世两周年的文章,节选了这本《写作,多么古怪的想法!》。我马上画了一幅彩墨画《纪念米兰·昆德拉:“玩笑”!》,画面上有昆德拉的几本作品,有我在布拉格和布尔诺画的速写、涂鸦,发表在我的《一周画记》。现在把这幅画做些技术处理,再附在这里吧。

《纪念米兰·昆德拉:“玩笑”!》纸本,彩墨、拼贴,65cm X 45cm ,李公明 作 2025年7月11日