当黄浦江的晨光遇见云南凤龙山的云霭,当丽娃河的书香飘过寻甸的田埂……这些沪滇两地交流的印象近日以艺术的形式呈现在华东师范大学助力云南寻甸乡村振兴师生美育成果展上。

澎湃新闻获悉,在上海闵行举办的这一名为“山海共振·花开有声”的展览共展出华东师范大学和云南寻甸师生的艺术作品100余件,涵盖油画、国画、水彩、儿童画、陶塑等多种形式,呈现了华东师范大学参与云南寻甸乡村振兴的成果。

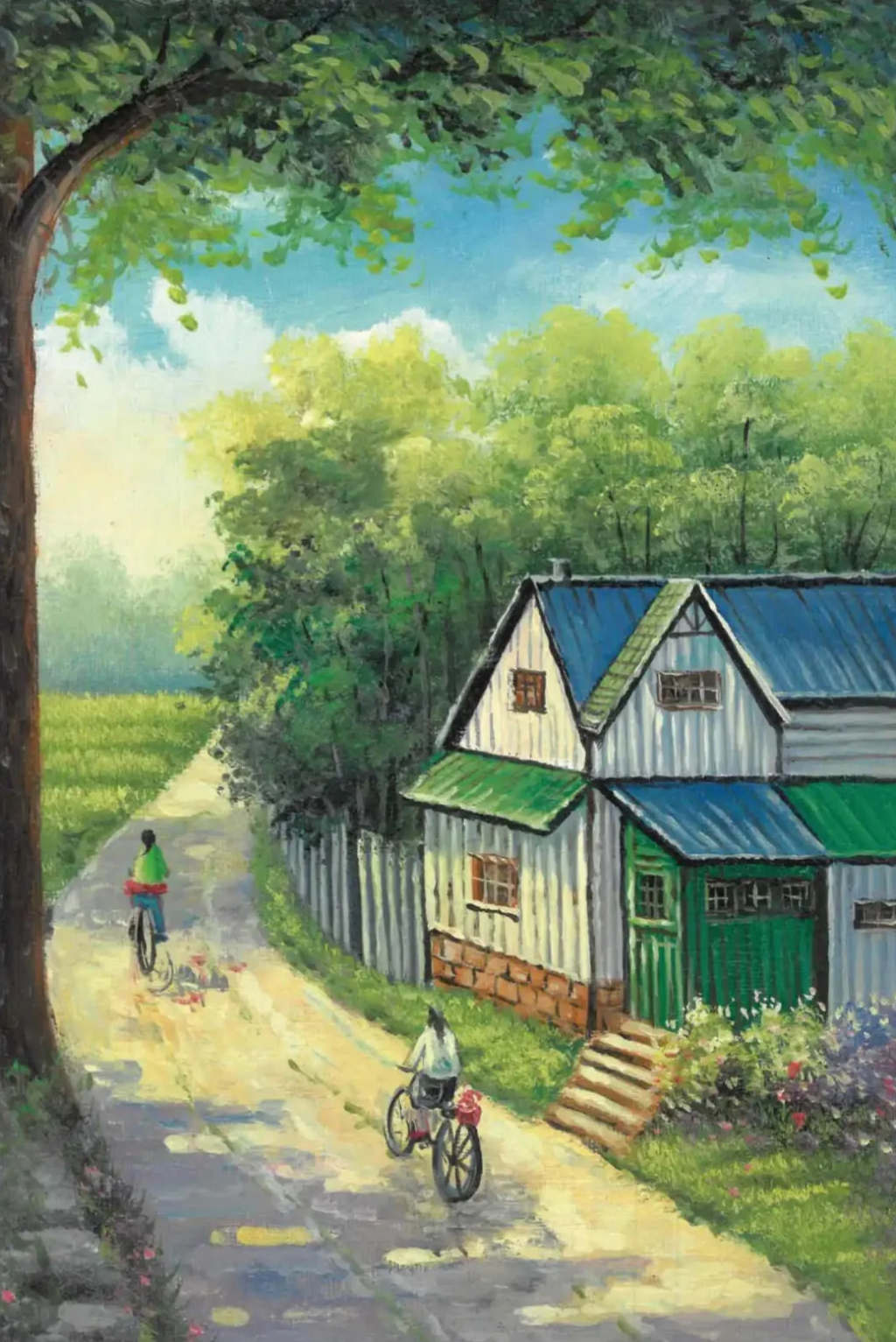

澎湃新闻记者在地处梅陇生态公园的美术馆展览现场看到,一些绘写寻甸民俗风景与非遗艺术的作品当天吸引了不少观众。在《寻甸乡村之韵》中,朴素的村姑在阳光明媚的山村小道骑行,远方蜿蜒的山路尽头,一束光正穿越层峦叠嶂的高原;而在《云甸寻遗》中,无论是盛装的云南女孩,还是非遗扎染,都有着彩云之南独有的风情——这些由华东师范大学美术学院师生与寻甸县金所中学学生创作的作品,成为沪滇两地美育情缘的生动见证。

云甸寻遗 (数字生成作品) 周羽婷 40×25cm

寻甸乡村之韵 (油画 ) 陈韵帆 30×20cm

展览第一篇章“光影流转·沪滇共忆”,展出的作品是两地携手的缩影,有守望相助的感动,有教育火种的传递,有青春梦想的交融;第二篇章“寻甸新颜·青春绘卷”,展出的作品从两地师生最真实的视角出发,用细腻的笔触勾勒出这片热土的时代变迁,生动展现了在乡村振兴的时代背景下寻甸回族彝族自治县全方位发展的崭新气象;第三篇章“星河逐梦·续写新程”展出的作品则充满了艺术想象力,同学们用画笔绘制出未来的憧憬和心中的理想世界。

其中,展出的《彝绣新篇》系列作品是华师大老师带着孩子们走访了多个彝族村寨,收集老绣片后共同创作的,既保留了彝族传统 “火焰纹”“太阳花” 的古朴纹样,又融入了现代几何构图。展出的寻甸小学生作品,则用童真的视角记录了点点滴滴的沧桑巨变:《小花狮的扎染之旅》绘写一只小花狮在当地寻访扎染,感受非遗的魅力;《热闹的火把节》出自二年级学生之手,画面中心,巨大的火把熊熊燃烧,火星四溅,身着艳丽服饰的彝族男女手拉手围着篝火跳舞。这些儿童画,虽笔法稚嫩,却满是对家乡、对生活、对未来的热爱与憧憬 。

小花狮的扎染之旅 (水彩画) 何籽墨 52×37cm

寻甸欢迎您 (儿童画) 余牧原 52×37cm

时针回拨到2019年8月,当华东师范大学正式启动对寻甸回族彝族自治县的定点帮扶计划时,很少有人能预料到,这场跨越千山万水的美育牵手,会在五年后呈现出这样一个丰富而生动的展览。

华东师大美术学院专职辅导员寇思2024年曾带领6名学生志愿者,在寻甸县金所中学扎下营地。他们开设的七门线下审美实践体验课程,如同一扇扇艺术之窗,为当地学生打开了一个全新的世界。

甸园师光之四(数字生成作品) 李雨萱、王心怡 50×40cm

“第一次接触版画时,孩子们连滚筒都不会握。”华师大美术学院美育工作室成员回忆在寻甸二中开展的《“指尖的幸福”:版画与生活》示范课时感慨万千,“但当他们用刻刀在木板上划下第一道线条,整个教室突然安静下来——那是艺术唤醒心灵的瞬间。”

这样的美育浸润这几年在寻甸已成常态。自定点帮扶寻甸以来,华东师大已向寻甸输送1000余人次师生志愿者,开展涵盖美术、音乐、戏剧等多领域的课程。2023年暑期,学校更组织8个学院200余名师生奔赴寻甸,开展“乡村教育振兴·青年在行动”专项实践活动。

此次参展的华师大学生代表周滢然说:“到寻甸去,原本只是想做一位记录乡村振兴图景的创作者,但却在这个过程中被乡村反哺。那些未经雕琢的审美直觉、人与自然共生的智慧,都重塑着自己对艺术的理解。”

红色纽带,寻甸故事 (儿童画) 丁灵 52×37cm

云南省寻甸县教育体育局党组书记、局长朱锦高感慨地说,“站在这些充满生命力的作品前,看到的不仅是色彩与线条的交响,更是一部用艺术谱写的乡村振兴史诗,见证了华东师大与寻甸共同成长的日日夜夜。”

云南省寻甸县委常委、副县长涂皘认为,这不仅仅是一场艺术展览,更是华东师范大学与寻甸县六年校地合作的生动缩影,是教育赋能乡村振兴的鲜活实践,“寻甸的孩子们通过艺术教育点亮梦想,乡村教师因美育培训重燃激情,这种扶智与扶志的结合,正是乡村振兴最可持续的内生动力。”

展览现场

此次展览将持续至7月30日。