近日由苏州工学院中国清史南方研究院、中国人民大学清史研究所暨生态史研究中心、中国政法大学人文学院历史研究所、山西大学环境人文与灾害治理研究院、中国灾害防御协会灾害史专业委员会联合主办的“灾害史研究新时代:中国与世界”学术研讨会暨中国人民大学“近代灾荒研究团队”成立四十周年纪念会在常熟召开。本文系山西大学中国社会史研究中心教授行龙于7月22日在大会上所做的主旨报告。经授权,澎湃新闻首发。

行龙教授

适应新时代自然科学和人文社会科学发展的新趋势,“有组织科研”已自上而下地在高等院校和科研机构普遍展开,可谓方兴未艾。面对这股新的学术潮流,揣摩“有组织科研”的内涵,我却自然而然地想起李文海老师。

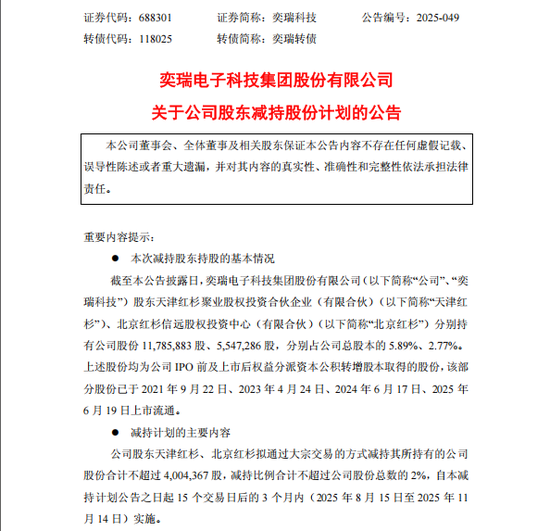

早在40年前,李文海先生就率先在中国人民大学组成“近代中国灾荒研究”课题组,着手对近代中国的灾荒问题进行研究。40年过去了,由灾荒史一路走来的灾害史、荒政史、灾害社会史,甚至与之紧密联系的环境史、生态史已成蓬勃之势,相关成果蔚为大观。抚今追昔,此刻我的心绪恰如辛弃疾的名句:“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。

李文海先生

一

“近代中国灾荒研究”课题组是在反思之前史学研究弊端的基础上成立的。早在1990年出版的《近代中国灾荒纪年》的前言中,李文海先生讲到,时下史学研究“存在的几个主要弊端是”:对待马克思主义理论的简单化;研究题材的单一化;研究方法和表述方法的程式化。他以“题材问题”说开去,认为:

社会历史本来是五彩缤纷、丰富复杂的,只有从各个不同角度去观察、研究、分析,才能描绘出真实的、丰满的、有血有肉的历史本体来。但我们却常常只是把最主要的精力集中在历史的政治方面,而政治史的研究又往往只局限于政治斗争的历史,而且通常被狭隘地理解为就是指被统治阶级与统治阶级之间的阶级斗争的历史。研究阶级斗争史,又只注意被压迫阶级这一方。结果,势必把许多重要的题材排除在研究视野之外,而被忽视的,则要算是社会生活这个领域。实际上,不对社会生活的各个方面做全方位的综合考察,要深入了解特定时期的社会历史,几乎是不可能的。正如马克思所说:“现代历史著述方面的一切真正进步,都是当历史学家从政治形式的外表深入到社会生活的深处时才取得的”。

灾荒问题,是研究社会生活的一个非常重要的方面。自然灾害不仅对千百万普通老百姓的生活带来巨大而深刻的影响,而且从灾荒同政治、经济、思想文化以及社会生活各个方面的互相联系中,可以揭示出有关社会历史发展的许多本质内容来。

1980年代,既是一个反思以往拨乱反正的时代,又是一个解放思想开拓创新的时代。“近代中国灾荒史”课题组的成立,给沉闷的中国历史研究带来一股新风。回忆往事,我是在1985年研究生毕业前夕,老师带着我们去中国人民大学清史研究所访学,读到李文海的大作《太平天国统治区社会风习素描》(收入《太平天国学刊》中华书局,1987年版)时,首次看到前引马克思那句名言的。随后,我又重读马克思的《马志尼和拿破仑》一文,并在提交给1986年南开大学召开的首届中国社会史研讨会上的那篇论文中,同样引用了马克思这句话。再后来,1987年《历史研究》第1期发表《把历史的内容还给历史》的“编者的话”,也同样引用了这句话。从此,马克思的这句名言成为学者频繁引用的历史论断。

我们知道,中国的史书历来不乏对各种自然灾害的记述,但长期以来却缺乏对灾荒史的系统研究,“灾荒史的研究似乎一直是一个被人遗忘的角落”。1938年出版的邓云特(即邓拓)《中国救荒史》,是第一部力图以历史唯物主义观分析研究自然灾害以及人们与之作斗争的历史研究之力作。可惜的是,这部开创性的著作之后,半个世纪多的岁月中,专门的研究几乎成为绝响。在此期间,虽然也有一些有关自然灾害的年表、图表一类资料书的问世,但或失之于过分简略,或反映局部地区的情形。总体来看,灾荒史研究在那个时期,仍是中国近代史研究的一个薄弱领域,一个“薄弱环节”(李文海《灾荒与饥馑:1840——1919》前言)。“近代中国灾荒研究”课题组的成立,无疑是一个“有组织科研”,李文海先生正是组织者和带头人。

“近代中国灾荒研究”课题组的成立,也是李文海先生对社会现实关怀的产物。中国史学历来有经世致用的传统,即史学要有意识地去关注与现实生活密切关联的问题,让史学给现实以启迪。李文海先生是一个具有强烈现实关怀的史学家。他并不认为“史学文章只有离现愈远,它的学术性和科学性才愈高,才能传之久远”的说法。他赞成并引用梁启超在《历史研究法》讲演中的说法:“现代人很喜欢唱‘为学问而学问’的高调。其实‘学以致用’四个字,也不能看轻。为什么要看历史?希望自己,得点东西;为什么做历史?希望读者,得点益处。学问是拿来用的,不单是为学问而学问而已”[1]。在他看来,“一般说来,任何一门学问,哪怕是最深奥的学问,如果不同丰富鲜活的社会生活发生紧密的联系,不同广大群众发生密切的关联,就不可能有生命力”。

讲到“近代中国灾荒研究”课题组的成立,他在一次访谈录中说道:

说起我当初选择灾荒史作为研究方向,不能不联系当时的生活环境。1985年,我国改革开放起步不久,人们对这样一个历史性的巨变还缺乏充分的思想准备,还需要有一个逐步适应的过程。在商品大潮的冲击下,科学研究特别是人文科学的研究一时变得十分困难,甚至出现了“搞原子弹的不如卖茶叶蛋的”“教授卖油饼”的现象。“历史无用论”更是到处泛滥,许多人觉得历史是老古董,同热火朝天的现实没有多大关系,更不能带来实际的物质利益。在这种情况下,我觉得必须要选择同现实关系密切的研究方向和研究课题,用学术实践证明史学不是“无用”的,不是游离于社会主义现代化建设之外的东西,它可以对社会生活发挥重大的积极作用。我们的课题组就是在这样的思想下成立起来的。

学术发展史告诉我们。任何一种学术,任何一个学科,只有存在着巨大的社会需求,并且这种需求越来越深刻地为社会所认识和了解时,才可能得到迅猛的发展和进步。社会需求是推动学术发展和繁荣的最有力的杠杆。[2]

“让历史更紧密地拥抱现实”,“社会需求是灾荒史学科发展的动力”,“当一个入世的历史学者”,这就是对社会具有强烈关怀的李文海先生发出的呼声,他也以此立题阐述自己的观点,“强调史学工作要更紧密地结合现实,满足社会和生活提出的要求”:

我们强调史学工作要更紧密地结合现实,满足社会和生活提出的要求,决不是要急功近利,重复已往曾经发生过的要求史学研究简单地为某个具体政治运动或政治口号服务的错误。只有在尊重历史本身的科学性的条件下,历史研究才能发挥应有的社会功能。同时,还应看到,历史科学对于社会所起的作用,有些是直接的,有些是间接的;有些是近期见效的,有些则只在起着“潜移默化”的功效。历史科学同自然科学不一样,不能要求一篇论文、一部著作、一个历史问题的解决,立竿见影地对社会生活尤其是社会生产发生直接的作用。历史科学研究一不能出粮食,二不能出钢铁,但它对提高全民族的文化素质,具有不可替代的作用。而谁都一定会承认,没有全民族文化素质的大幅度提高,“四个现代化”就只能是一句空话。所以,从总体上来说,一个缺乏历史感的民族必定是个愚蠢的民族,一个不重视历史的国家必定是没有前途的国家。[3]

以强烈的现实关怀从事历史学研究,是李文海先生治史的特点。早年“近代中国灾荒研究”课题组成员之一的程歗教授写道:

文海在课题组建立后就多次强调,要让史学走出史学家对话的范围,更有效地为社会现实服务。他认为,继承古人的有益经验来丰富当代人的抗灾和减灾智慧,让社会上抗灾减灾、农林水利、土地治理、环境保护等部门的实际工作者获得灾荒史研究的信息,同时又把他们的认识和经验作为灾荒史研究者的丰富源泉,是史学工作者的责任。[4]

二

1985年,“近代中国灾荒研究”课题组成立后,在李文海先生主持下,并以他为主撰写了四部有关中国近代灾荒史的著作,为灾荒史的研究打下了坚实的基础。

《近代中国灾荒纪年》

《近代中国灾荒纪年》是灾荒史研究的第一部奠基之作。李文海先生在该书前言中首先谈到课题研究的意义,接着一句“一旦接触到那么多大量有关灾荒的历史资料后,我们就不能不为近代中国灾荒的频繁、灾区之广大的严重所震惊”,将读者带入近代灾荒的历史情景。

他认为,“天灾造成了人祸。反过来说,在某种意义上说,又是人祸加深了天灾”。政治的腐败是导致灾荒和灾荒扩大的不可忽略的原因。从统治者对待自然灾害的“措施和办法”,如报荒、勘灾、减征、缓征、免征钱粮;到放赈过程中的“种种弊窦和黑幕”,如卖荒、买灾、送灾、吃灾、急公、勒折、积压誊黄等,均以举例来说明。他也清楚地认识到:“全面研究和分析有关灾荒问题的各个方面,不是靠一本著作所能完成的”:

这本《近代中国灾荒纪年》,主要任务只是对鸦片战争到五四运动这80年时间的自然灾害状况,选择一些典型的、可靠的历史资料,加以综合地、系统地叙述。我们认为,这是一件基础性的工作,因为不弄清楚自然灾害的基本情况,对灾害问题的进一步研究也就无从谈起。我们不知道这部书是否能对社会提供多少有益的帮助,但至少有两点却是问心无愧的:一是我们确实还没有看到哪一本书曾经对这一问题提供如此详细而具体的历史情况;二是由于本书使用了大量历史档案及官方文书,辅之以时人的笔记信札、当时的报章杂志,以及各地的地方史志,我们认为对这一历史时期灾荒面貌的反映,从总体来说是基本准确的。就是说,就其基本轮廓来说,是可信的。但是,至多也只能说是总体的“基本准确”和“基本轮廓”的可信,却无论无何不能说完全的准确和完全的符合历史实际,因为有很多客观条件的限制,使我们无法做到这一点。[5]

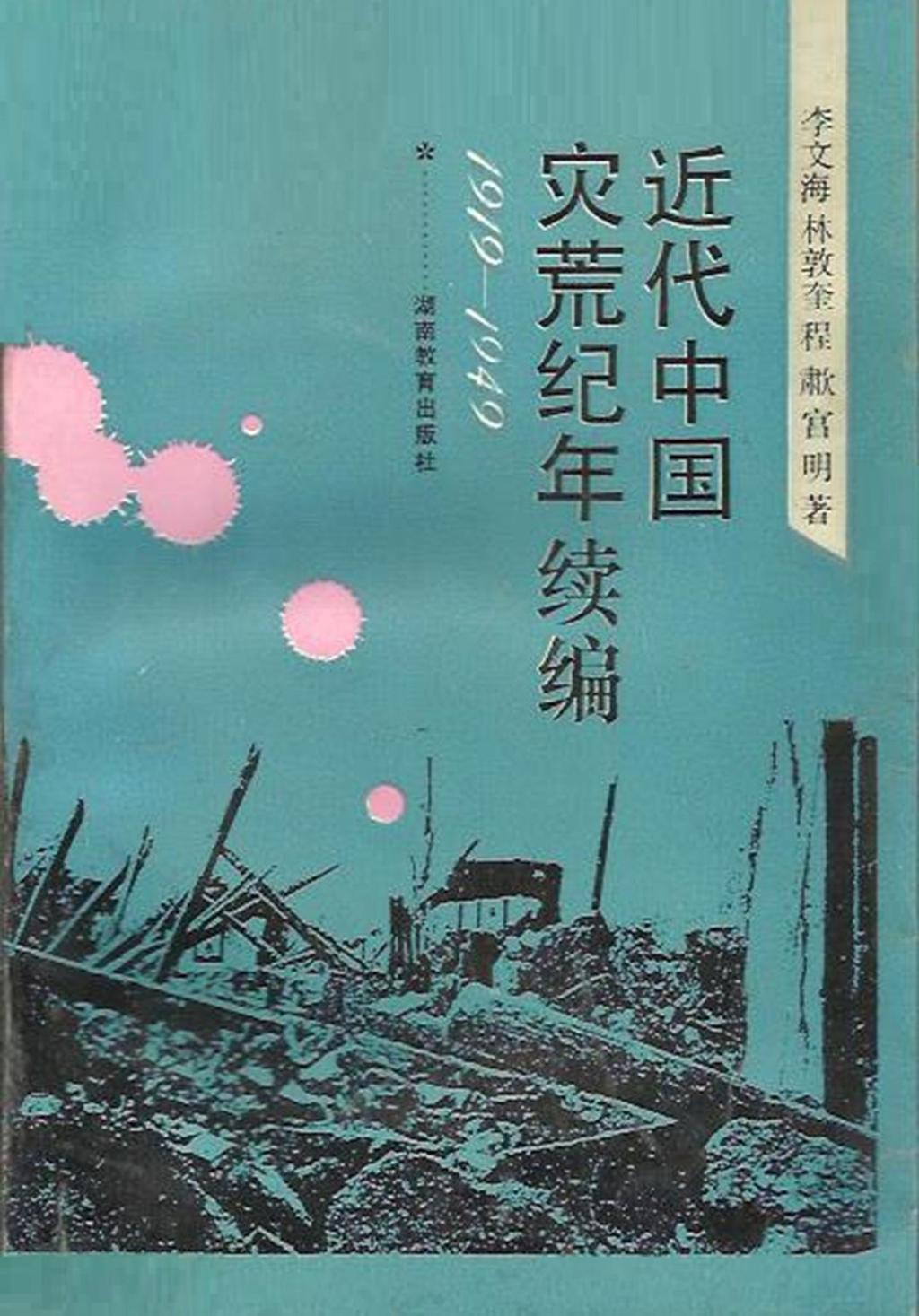

《近代中国灾荒纪年续编》

继《近代中国灾荒纪年》后,《近代中国灾荒纪年续编》1993年亦由湖南教育出版社出版,前后两部贯通了自鸦片战争到中华人民共和国成立110年的灾荒史。李文海教授在本书前言中,从三个方面概括了后一个时期灾荒的特点。这就是,此期政治上的动荡更加严重,统治更加脆弱,社会经济更加凋敝。直接的后果便是大大削弱了社会的防灾抗灾能力;二是此期兵祸连年,战乱不已。天灾和战祸往往交相叠见,使广大民众雪上加霜,遭受着双重打击;三是从中央到地方各级政权机构的救荒机制在很大程度上失灵,甚至连封建王朝时期有关荒政的一些表面文章也常常顾不上去做。作者清楚地意识到:“灾荒史不同于政治史,用政治事件来作为划分阶段的依据,更显得不合情理”。正是鉴于《近代中国灾荒纪年》只反映了从1840年鸦片战争到1919年五四运动灾荒状况这一“缺陷”,《续编》与之前后贯通,而且“直接与新中国的历史连接,具有更强的现实意义”。[6]

如果说《近代中国灾荒纪年》及《续编》是资料性的基础性工作,当然是灾荒史研究的开山之作。那么,《灾荒与饥馑:1840——1919》和《中国近代十大灾荒》两书,则是对中国近代灾荒史进一步的深入研究之作。

《灾荒与饥馑:1840——1919》

《灾荒与饥馑:1840——1919》为“中国近现代国情丛书”之一种,具有强烈的现实关怀。在本书简短的前言部分,李文海教授特别引用毛泽东《关于农业合作化问题》中有关灾荒的论述:“中国的情况是:由于人口众多、已耕的土地不足(全国平均每人只有三亩田地,南方各省很多地方每人只有一亩田或只有几分田),时有灾荒(每年都有大批的农田,受到各种不同程度的水、旱、风、霜、雹、虫的灾害)和经营方法落后,以致广大农民的生活,虽然在土地改革以后,比较以前有所改善,但是他们中间的许多人仍然有困难,许多人仍然不富裕,富裕的农民只占比较多少数,因此大多数农民有一种走社会主义道路的积极性”。在他看来,灾荒问题是了解国情、研究国情的一个重要方面。

该书共八章一个结束语。第一章“中国近代灾荒与社会生活”,概括性地叙述近代灾荒的频繁与严重的灾情,加之“人祸加深了天灾”,展示了灾荒对社会经济和民众生活的严重影响。中间第二到第六章,将1840年到1919年分为5个时期,分别探讨其间的重大灾荒。第七、第八两章,论述封建统治阶级的荒政政策和救荒弊端。以“噩梦醒来是清晨”作为结束语,揭示中华人民共和国成立后,严重灾荒带来的人间悲剧,再也不会重演了。最后的提醒是:“同自然灾害作斗争,仍然是一个艰巨而长远的任务”。全书以灾荒为线索,并没有拘泥于传统政治史的分期。首尾贯通,叙议相合,是一本“纲要式的近代灾荒简史”。

《中国近代十大灾荒》,人民出版社2020年版

“中国近代灾荒研究”课题组完成的第四本著作是《中国近代十大灾荒》。李文海先生在本书前言中讲到,前三书,由于体例的限制,没有对重大灾荒展开详细的描述;又由于题材的原因,读者对象大抵限于专业研究者。“在广泛搜集资料并掌握了基本历史线索的基础上,研究就应该向解剖典型、分析个案方面去深入。而如果能够选择一个恰当的主题,写出一部既对专业研究工作者有用,又足以引起专业范围以外的广大读者兴趣的书来,那对于我们来说,就不但是更好地尽到了历史工作者的学术责任,也可以从史学研究和现实生活的密切联系中得到深切的慰藉”。正是在这样的思想基础上,本书选择“鸦片战争爆发后连续三年的黄河大决口”“1855年黄河铜瓦厢决口前后”“咸丰七年的严重蝗灾”“光绪初元的华北大旱灾”“1915年珠江流域大洪水”“1920年华北五省大旱灾和甘肃大地震”“1928年至1930年西北、华北大饥荒”“1931年江淮流域大水灾”“1938年的花园口决口事件”“1942年至1943年的中原大旱荒”等“十大灾荒”进行了更为深入的研究。书后附录“中国近代灾荒年表”,更便于读者从中了解中国近代的灾荒全貌。

黄兴涛评论上述两部研究性的著作认为:“通过这两部专著,人们可以对近代中国的灾荒史得到有点有面、全面深入的了解”。他同意学界的看法,认为课题组完成的四部著作,“可以说对中国近代的灾荒历史勾画了一个完整的轮廓”[7]。

在李文海先生的主持和带领下,“近代中国灾荒研究”课题组不仅完成了四部奠基性的灾荒史著作,而且在研究的过程中有意识地培养了一批学术新人,在灾荒史研究的基础上进一步拓展了相关的研究领域。2004年,福建教育出版社推出了由李文海、夏明方、黄兴涛主编的《民国时期社会调查续编》,全书煌煌十卷。“这套书的出版,以及已列入计划的后续系列的出版,给近代社会史的研究提供了一批基础性资料,在近代社会史资料的整理出版上具有开创性和奠基性意义。此套书甫一出版,在学术界就产生了较大影响。”[8]

李文海先生对《民国时期社会调查丛编》的学术价值和现实借鉴价值给予很高的评价,他在该书的前言中指出,《丛编》收录的调查资料:

不仅仅是因为调查的涉及面极其广泛,覆盖着全国绝大部分省区的包括城镇乡村在内的自然环境及社会生活等各个方面,更主要的原因还是这些调查大多数都是运用现代科学方法如现代经济学、人类学、社会学等方法和手段调查完成的,而且均以调查报告甚至学术论文作为最终的成果形式,这样既保存了大量的调查数据和原始资料,又凝聚了代表当时比较先进的中国知识分子对各种自然、社会及政治、经济等问题的分析、透视以及为解决这些问题所提出的对策和建议,具有非常重要的现实借鉴价值。[9]

对我而言,《丛编》一个值得关注的兴趣点,在于从灾荒史进而社会史一路演进的学术脉络。李文海教授评论《丛编》时讲到,中国近代社会史研究作为一个新兴的学术领域,已经引起越来越多的关注。“从学术角度而言,经过已往的研究,一些基本问题已经厘清,形成了比较成熟的认识,因而需要进一步向社会史这一更广阔、更深入的领域拓展”。他敏锐地认识到,此前的社会史研究表现出两种倾向,“一个是无限扩大,一个是无限缩小”:“社会史也面临着无限扩大的问题。所有的历史都是社会史,这好像提高了社会史的地位,但实际是取消了社会史的特性,反而不好。这是一个倾向。另外一个倾向,就是将社会史研究零碎化,认为不要去研究宏观问题,只具体研究问题就可以了,研究社会史就是研究具体问题史。这是一个方面的问题”。他特别强调尊重中国历史学重视史料的传统,尊重前人的成果和科学劳动。“社会史离开田野调查、社会调查就很空洞。现在很多人忙于建立自己的体系、自己的框架。实际上20世纪二三十年代的大师们没有跳出田野调查的范围,而且这个调查不像今天的调查,学术大师们田野调查的方法应给我们以启示。”[10]

在我的认知中,灾荒史与社会史紧密相连,李文海先生是“中国社会史研究的开拓者之一”。大约在20年前,我曾就李文海教授的《世纪之交的晚清社会》写过一篇读后感,在此不以累赘,摘抄一段:

李文海先生治中国近代史和社会史累年,但他并没有提出过对中国近代社会的惊人理论观点,也几乎未曾参加近年来中国近代史领域一些热门话题的讨论,在我看来,大概也算不上那种“著作等身的大师”,但他那种开拓创新又不张声势,既不囿故更不媚时的治学精神却使我感触良深。以“社会”为研究对象的社会史研究已成为中国史学园林中的奇葩,短短十余年间,中国社会史由恢复到发展,由稚嫩到健长已引起学界广泛关注,新课题的开拓,新成果的问世也足以使人目不暇接。文海先生虽不声言社会史,但视野所及、论域所涉却多为社会史、尤其是中国近代社会史长期被忽略却又非常重要的课题。以愚陋知,收入本书的《太平天国统治地区社会风习素描》、《戊戌维新时期的学会组织》、《义和团运动时期社会心理分析》等均成文或发表于80年代。作为中国近代史上的重大历史事件,太平天国、戊戌维新、义和团运动都是学界用力颇多、成果丰硕的领域,以此作为政治史研究的重要范畴已属惯见,几为定框。李文海先生却能独辟蹊径,开拓创新,从社会史的角度开掘了研究领域的诸多空白。以开篇《太平天国统治区社会风习素描》为例,该文“从社会政治生活的外表深入到社会生活的深处”,深入剖析了太平天国统治区的宗教活动、服饰装束、婚丧礼仪、过节度岁、天国诸禁等五个方面的历史,由此折射的正是倡导“自下往上看”的社会史的丰富内涵,由此反映的正是太平天国统治区人们日常的、普通的生活习俗和生活方式的真实面貌。题目不妄称研究而名曰“素描”,足见其严谨的治学之风。文海老师是恢复发展中国社会史研究最早的、身体力行的开拓者之一。[11]

三

1985年,由李文海先生主持的“近代中国灾荒研究”课题组,迄今已成立整整40年。当今社会,虽然人类对付各种自然灾害的政策措施及技术手段在不断进步,但自然灾害仍是人类社会面临的严重问题,也许是一个要长期面临的问题。追忆往事,面对未来,重新阅读课题组成立以来的诸多成果,我们不仅深切缅怀李文海先生的开拓之功,而且为中国近代灾荒史的研究的进一步发展感到欣慰。这个“进一步的发展”当然与当年的筚路蓝缕前后相续,密切相连,也给当下“有组织科研”以很多有益的启迪。

“近代中国灾荒研究”课题组成立后,非常注重资料的收集整理工作。也可以说,课题组成立伊始,即是从有关资料的整理做起的。在李文海看来:“这个工作做不好,不在这方面花力气,研究也好,著书立说也好,都是沙上建塔,没有根基,即使勉强写作,也是空中楼阁、水上浮萍,很不牢靠的。”[12]前述《近代中国灾荒纪年》及其《续编》,严格说来,是中国近代灾荒史的资料长编,也是一个奠基性工作,至今仍是相关研究不可或缺的参考资料。之后,经过前后十年的努力,课题组又完成了1300余万字的《中国荒政书集成》,全书共分12册,收录宋至清末民初历代荒政文献187种,基本囊括了目前所知海内外较为重要的、珍稀的荒政专书。书后附录《清末民初以前中国荒政书目》收录492种书名和版本,为研究者更加全面深入了解中国荒政书整体状况,提供了极大的便利,一定程度上也成为这个领域“字典式”的工具书。

李文海先生在谈到《中国荒政书集成》这部大部头的书时,曾很有感慨地说道:

历史学同其他所有学科的一个不同之处是,其他学科不论是自然科学还是社会科学,一般来说,其研究对象都是现实存在的东西,即使比较抽象的哲学、宗教学等也是如此。唯独历史学,研究的对象是已经逝去了的东西,是不可再现的往事,所以,史学工作者只有通过历史资料才能接触到自己的研究对象。这就决定了历史资料的整理对学科建设的特殊重要性。目前,就灾荒史来说,资料整理工作大大滞后于学术研究工作,甚至可以说已经成为学科发展的一个瓶颈。资料的发掘与整理,是一件吃力不讨好的事,投入的精力和财力多,遇到的困难和麻烦大,许多人不愿意或不屑于做这种事情。我们在编这部书的10年间,就有过很深切的体会,酸甜苦辣,五味杂陈,确实经过了很多曲折,当然也得到了许多朋友的热情帮助。

中国有句老话,叫作“学术乃天下之公器”。我想,这句话有两层意思。一个意思是,学术不是学者个人自娱自乐的东西,它必须要有益于社会,服务于社会,学术成果要能为社会所共享。现在,垄断资料、封锁资料的现象十分严重,这对学术的发展极为不利。我们想为改变这种风气做一点努力。另一层意思是说,学术不是靠一个人或少数人的努力就可以做好的,必须要得到各个方面的支持和帮助。这一点,在现代社会更是如此。在过去,也许靠某个人,十年寒窗,毕生心血,青灯黄卷,皓首穷经,可以产生出了不起的学术成果。今天则完全不同了,如果没有学术界同行以及社会各个方面的关心和支持,要做出一点学术成绩是难乎其难的。我们在编这部书时,就有很深的感受。[13]

从系统整理灾荒史和荒政史的资料出发,进而进行科学、深入的研究,是“近代中国灾荒研究”课题组的一大特色,也是其取得一系列重要成果的一个基础。

“近代中国灾荒研究”课题组成立后,并没有囿于就灾荒而灾荒,而是随着研究工作的逐渐推进,步步深入。值得注意的是,李文海先生特别强调灾荒史研究的“五个结合”:社会科学工作者同自然科学工作者的结合;学术研究的开拓创新同历史资料的发掘整理的结合;基础研究同应用研究的结合;中外学者的结合;学术工作者同实际工作者的结合。[14]它曾很有信心地说到,“依靠学者们潜心钻研、深入探索、勇敢创新,努力做到这五个‘结合’[15],我们完全有理由信心十足地判断,在新的世纪,灾荒史的研究一定会不断取得新的成绩,开创新的局面”!

我们高兴地看到,2012年5月,中国人民大学成立了生态史研究中心。李文海先生的高足夏明方教授任主任,李文海先生、美国环境史学会前主席唐纳德·沃斯特任名誉主任,灾荒史的研究由灾荒史、灾害社会史、生态环境史一路走来,显示出更为广阔的学术前景。

“近代中国灾荒研究”课题组成立以来,李文海先生就十分重视学科建设中人才的培养。学科发展的基础在人才,人才培养恰是李文海教授非常重视的工作。他对学生的培养又是十分开放和包容的。他曾经对学生讲到:学术的发展需要正常的学术批评,而不是一味地承袭和赞誉;学生可以不赞同老师的观点,更可以对老师的观点见解提出批评,乃至于争鸣。夏明方在纪念文章中曾以“学术内讧”为小题,谈到李老师和他及朱浒师生三人就“义赈”问题“有过多次讨论和交锋”,感佩“对不同学术观点的争论,先生同样抱持海一样的胸襟。毫无疑问,他是一个坚定的马克思主义史学家,始终坚持唯物史观,但他从不会把自己的观点强加于人”。[16]

程歗教授在纪念李文海先生的文章中讲到:

“文海带出了一支思想活跃、人员精干的研究队伍。按他的设想,课题组由灾荒史为研究方向的专业人员组成,他们不在人数多而在精,成果不在量而在质。再由他们联合对灾荒史有兴趣的其他研究者,在各自的专业方向上找到可以和灾荒史结合的切入点,共同推动这项研究走向繁荣。现在清史研究所该课题组的学术骨干是文海的学生夏明方和朱浒。夏明方的硕士论文研究光绪初元的丁戊奇荒,还参与撰写过《续编》和《十大灾荒:;他的《民国时期自然灾害与乡村社会》入选1999年全国首届一百篇优秀博士学位论文,该文原题为《灾害、环境与民国乡村社会》,“环境”这个醒目的关键词,反映了课题组认识的推进。当年课题组创建时,朱浒还是“红领巾”,他在2006年出版的《地方性流动及其超越》一书。综合了博士论文和博士后研究报告成果,以晚清新式义赈为个案,对诸国国家和社会、传统和现代、“冲击-回应”和“中国中心观”、地方性和普遍性等在史学界流行的理论与方法展开了颇有新意的辨析。刘仰东多次和其师合作撰写过社会史的论文和专著,也是《十大灾荒》的著者之一。[17]

程歗先生的文章中还提到,“文海指导的博士研究生中有不少人从事过灾荒史研究”。陋见所知,李文海先生指导的博士生和夏明方教授指导的博士生中,仍有许多从事灾荒史及其与之紧密联系的相关学科的研究。

一个学术单位,仅靠一两个人的孤军奋斗是难以持续发展的,必须有一个有生气、有活力、有凝聚力、有战斗力的学术团队。这个团队的人际关系是民主的、生动活泼的、团结和谐的。在学术问题上,在工作问题上,大家什么话都可以说,什么不同意见都可以心平气和、畅所欲言地讨论,成员之间互相尊重,互相关心、互相爱护。大家同心同德,齐心协力;小事不计较,淡然处之。我很庆幸我们课题组成员都能向这个目标努力,这是我们这些年能够做出一些成绩的重要保证。[18]

这是李文海先生组织“近代中国灾荒研究”课题组并取得一系列重大成果的经验之谈,也是今天“有组织科研”应当汲取的宝贵财富。

斯人已逝,薪火相继。李文海先生是中国灾荒史研究的拓荒者,也是40年前“有组织科研”的组织者和身体力行者。灾荒史研究从一枝独秀到如今的万紫千红,李文海老师可以含笑九泉了。

纪念“近代中国灾荒研究”课题组成立40年,我猛然想起组织者李文海先生。以上仅为重读先生著述时写下的一点读后感,忐忑不安有之,怀念之情更深。

注释:

[1]李文海:《历史离我们并不遥远(二)》,见中国人民大学清史研究所官网,2013年6月30日。

[2]李文海:《史学要关注现实,尊重历史——李文海教授访谈录》,见《史学月刊》2013年第7期。

[3]李文海文集编委会编《李文海文集》卷四,中国人民大学出版社2017年9月版,第60页。

[4]程歗:《史界领袖,治学报国》,见李文海纪念文集编委会编《李文海纪念文集》,中国人民大学出版社2015年10月版,第105页。

[5]李文海:《近代中国灾荒纪年》前言,湖南教育出版社1990年3月版。

[6]李文海:《近代中国灾荒纪年续编》前言,湖南教育出版社1993年9月版。

[7]黄兴涛:《历史并不遥远——李文海教授的学术追求与历史研究》,见李文海纪念文集编委会编:《李文海纪念文集》,中国人民大学出版社2015年10月版,第172——173页。

[8]李文海:《中国社会史研究的一项奠基性工程——在《民国时期社会调查丛编》出版座谈会上的发言》,见《光明日报》,2005年11月24日。

[9]李文海、夏明方、黄兴涛主编《民国时期社会调查丛编》前言,福建教育出版社2004年版。

[10]李文海前揭文,见《光明日报》2005年11月24日。

[11]行龙:《深入剖析上世纪之交的中国社会——李文海先生《世纪之交的晚清社会》读后》,载《清史研究》1998年第4期。

[12]李文海:《史学要关注现实,尊重历史——李文海教授访谈录》,见《史学月刊》2013年第7期。

[13]李文海前揭文,见《史学月刊》3013年第7期。

[14]李文海主编《天有凶年》前言。三联书店2007年版。

[15]李文海前揭文,见《史学月刊》2013年第7期。

[16]夏明方:《为哀鸿立命——著名灾荒史专家李文海先生琐忆》,见《李文海先生纪念文集》编委会编:《李文海纪念文集》中国人民大学出版社2015年10月版,第155——156页。

[17]程歗前揭文,见李文海纪念文集编委会编:《李文海纪念文集》,中国人民大学出版社2015年10月版,第105页。

[18]李文海《史学要关注现实,尊重历史——李文海教授访谈录》,见《史学月刊》3013年第7期。