为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由中国艺术研究院主办、中国艺术研究院艺术与文献馆承办的“烽火艺魂——中国艺术研究院抗战文艺典藏展”正在中国艺术研究院举办。

展览遴选了中国艺术研究院馆藏抗战相关艺术品140余件,策划了“战歌震山河”“兰台唱金戈”“刀笔砺丰碑”三个展区,呈现抗战时期音乐、戏曲与美术领域的珍贵文献和艺术创作。

展览现场

“延安稿”与“莫斯科稿”,见证《黄河大合唱》的创作过程

其中,“战歌震山河”展区展出被列入《中国档案文献遗产名录》的《黄河大合唱》“延安稿”和“莫斯科稿”,冼星海日记和他使用过的钢笔、小提琴、钢琴,以及聂耳《扬子江的暴风雨》手稿和郑律成《八路军进行曲》、任光《渔光曲》的录音资料等。展览中的田汉、任光、聂耳等先驱的作品,同样饱含鲜明的时代精神与革命激情,从“大后方”的《秋子》到根据地的抗日救亡歌曲,每一个音符都跳跃着希望。

中国艺术研究院也详细介绍了《黄河大合唱》创作背后的故事——1938年,应延安鲁艺师生的盛邀,冼星海前往延安,担任鲁艺音乐系主任。延安的革命精神和氛围极大地激发了冼星海的创作热情。

1939年3月,冼星海读到好友光未然在病床上口述完成的四百余行以母亲河——黄河为描写对象的长篇诗作,巨大的思想冲击和强烈的精神共鸣,促使冼星海迸发出丰富的创作灵感,仅用六天六夜的时间便创作完成了大合唱《黄河吟》的全部音乐部分。之后,他与词作者光未然进一步交换思想和看法,最终决定将这部作品从《黄河吟》更名为《黄河大合唱》。

在众多《黄河大合唱》版本中,有两个版本是由冼星海亲自完成,并且都留下了珍贵手稿。第一个就是1939年冼星海在延安创作完成的初稿,后被称为“延安稿”。第二个则是1941年冼星海在苏联期间重新配器修订的大型管弦乐队总谱,后被称为“莫斯科稿”。展览中展出的两份手稿是最原始的稿本,也是目前仅存的冼星海《黄河大合唱》手稿,现收藏于中国艺术研究院。

这两个手稿版本都保存了《黄河大合唱》这部伟大音乐作品创作时的原始面貌及其修改过程,是研究冼星海及其音乐创作最宝贵的第一手资料。

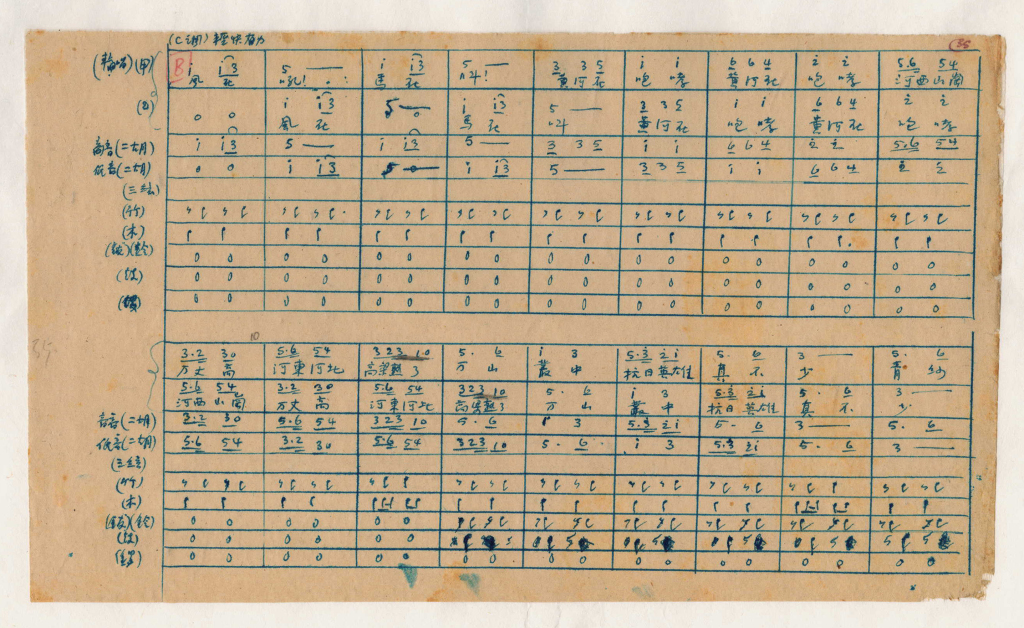

《黄河大合唱》(延安稿)内页

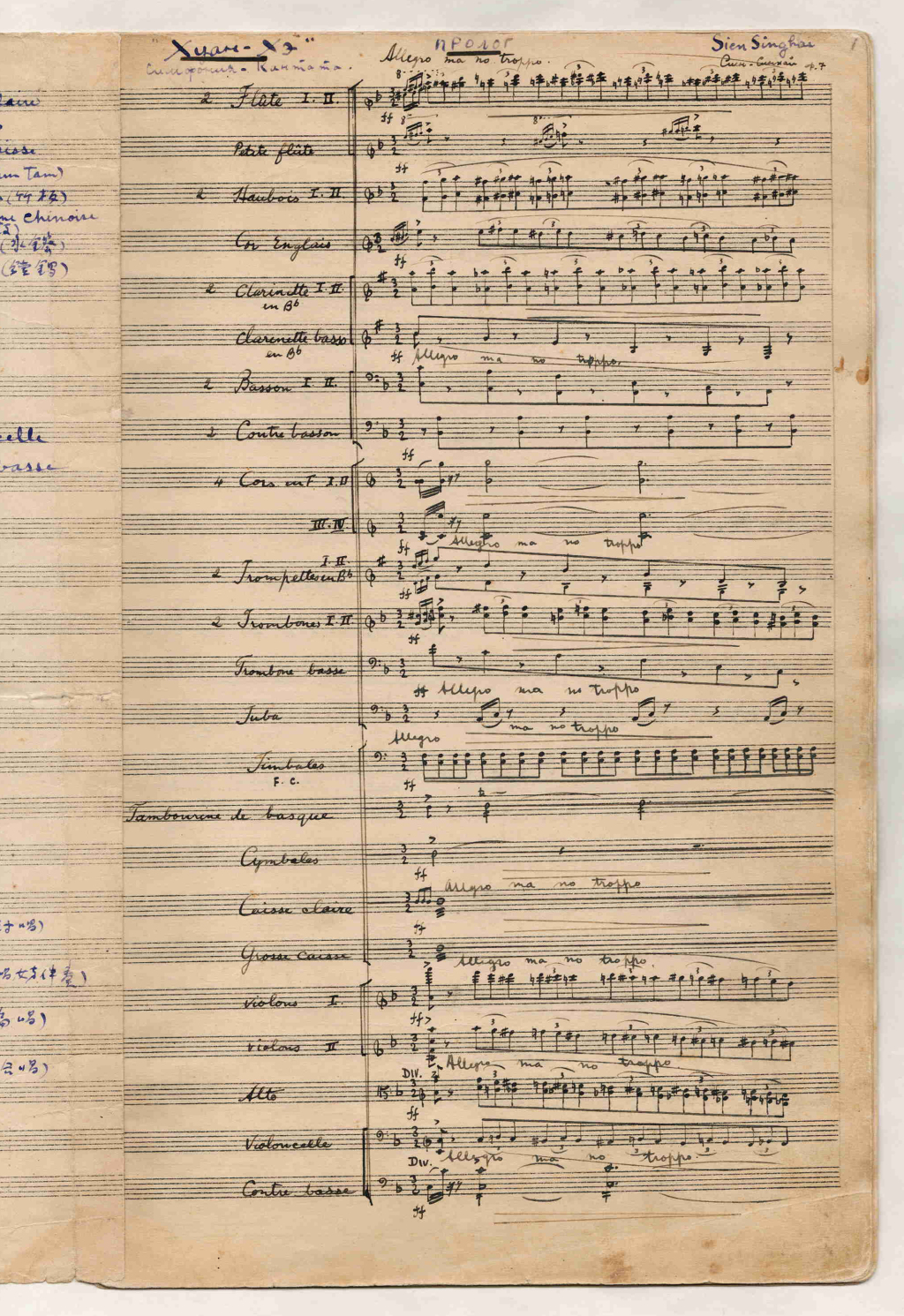

《黄河大合唱》莫斯科稿内页

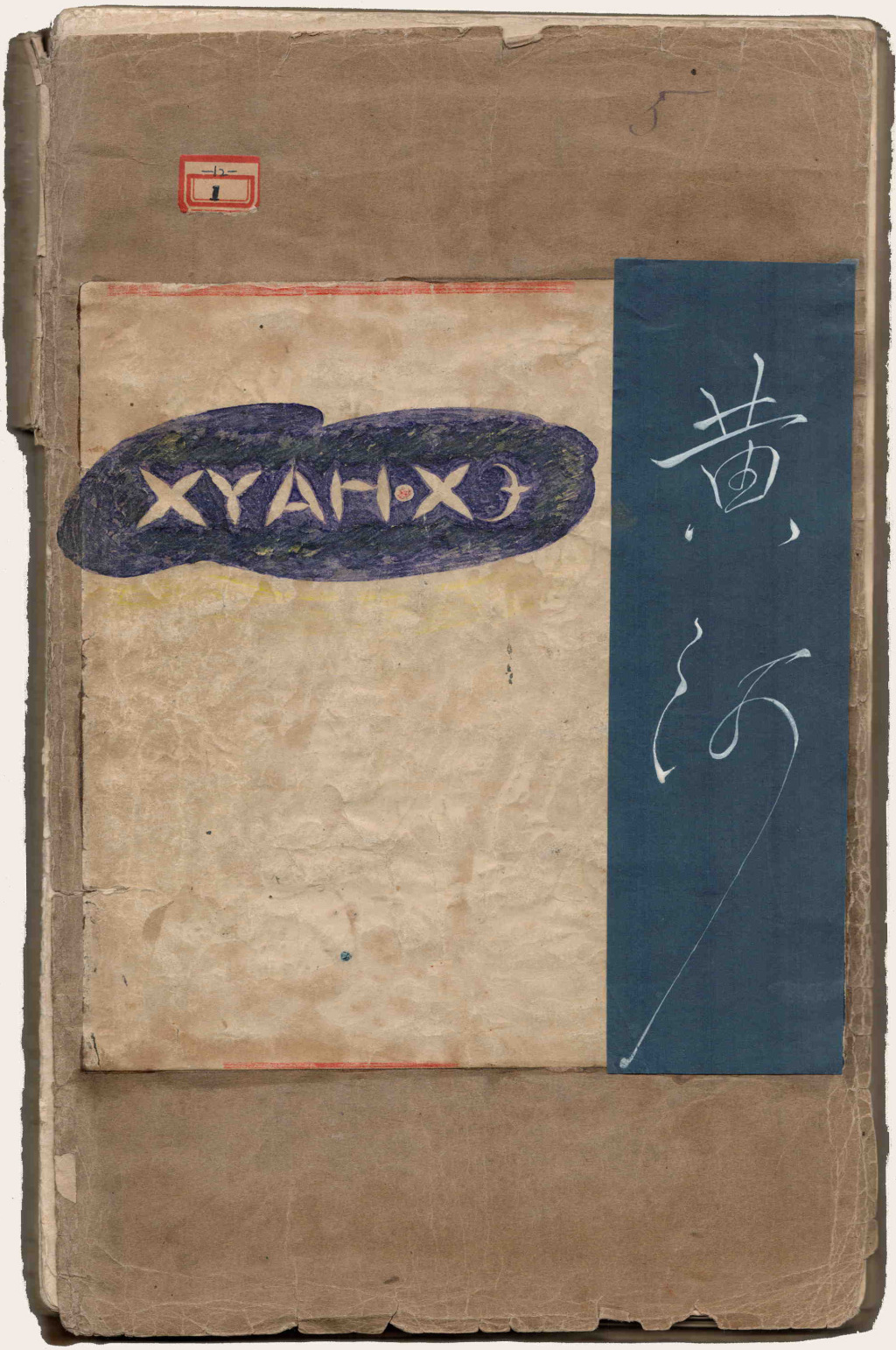

《黄河大合唱》莫斯科稿 封面

《抗金兵》《生死恨》,梅兰芳蓄须明志

“兰台唱金戈”展区聚焦梅兰芳“蓄须明志”的铮铮风骨,展出了20世纪30年代中期梅兰芳录制的《生死恨》《抗金兵》唱片,以及一系列抗战期间的演剧文献实物。

抗日战争早期,梅兰芳带领戏班赈灾义演,上演两出古装新戏《抗金兵》《生死恨》。随着抗日战争的全面爆发,梅兰芳蓄须明志,暂别演出舞台,拒绝为沦陷区的统治者表演,直至1945年抗战胜利,才重新登台。戏曲于梅兰芳而言,不仅是谋生的手段,更是关涉他精神归宿的信仰。

梅兰芳初校的《抗金兵》剧本整理本与1935年胜利公司出版的《抗金兵》唱片在展览中展示。九一八事变后,忧国忧民的梅兰芳创编京剧《抗金兵》,以南宋名将韩世忠、梁红玉抗击金兵的故事激发民众抗战热情。该剧于1933年首演于上海天蟾舞台,正值一·二八淞沪抗战发生不久,引发强烈社会反响。展览还呈现了梅兰芳改编自明代传奇的另一部京剧《生死恨》的剧本、提纲及唱片,聚焦夫妻陷敌、家国破碎的悲剧,以此唤醒国人。

在“一·二八”淞沪抗战期间,戏剧艺术家们不仅为抗战筹集资金,还通过戏剧活动表达对抗日将士的支持。展览中展示的1932年2月29日第一舞台的戏单,就是慰劳抗日将士举办筹款义务夜戏的证明。

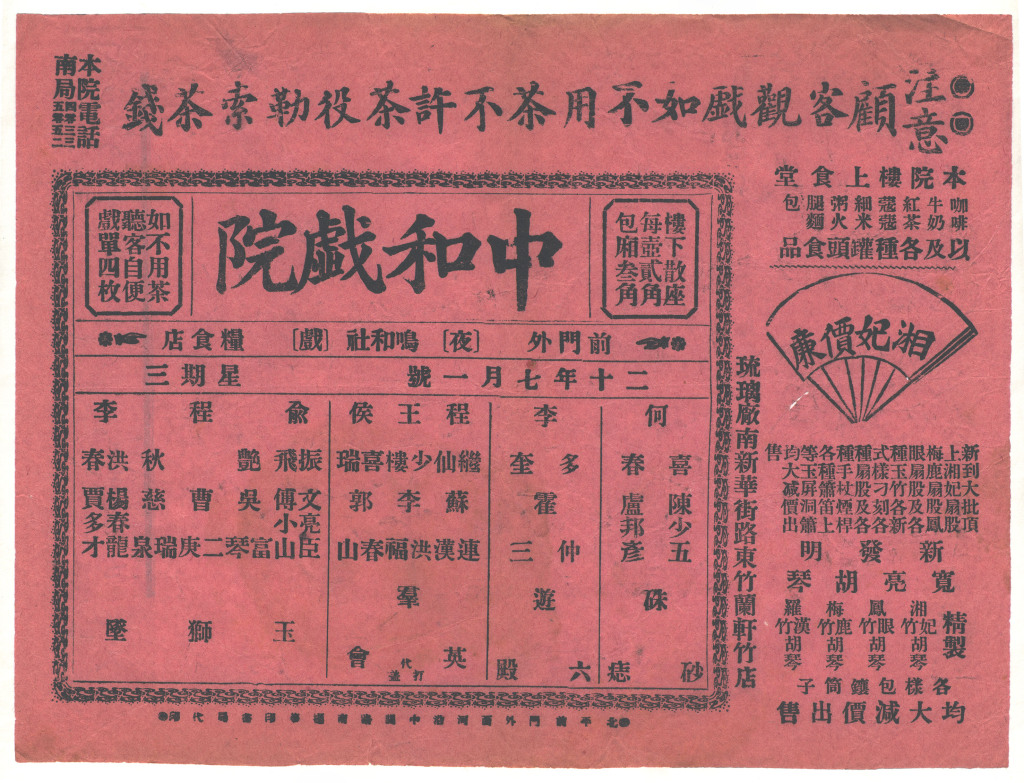

中和戏院一九三一年七月一日戏单

延安鲁艺木刻定格壮烈的抗战情景

“刀笔砺丰碑”展区呈现了沃渣、力群、彦涵等延安鲁艺木刻工作者对“为社会而艺术”文艺理念的践行,真实记录了军民抗战的壮烈情景以及充满希望的边区生活。

展览的第三部分着重呈现了延安鲁艺木刻工作者们的作品,在延安鲁艺学习工作时,木刻版画家胡一川就提出:要建立一支木刻轻骑队,“驰骋到各个角落、各个阶层里,使木刻变为抗战的刀枪和争取抗战的最后胜利,建立独立自由幸福的新中国的指路碑”。为了使鲁艺木刻更好地发挥传播革命思想,鼓舞革命热情的功能,1938年,鲁艺木刻工作团在延安成立,胡一川任团长,根据地木刻逐渐成为有组织、有计划、有凝聚力的一股大众化艺术力量。

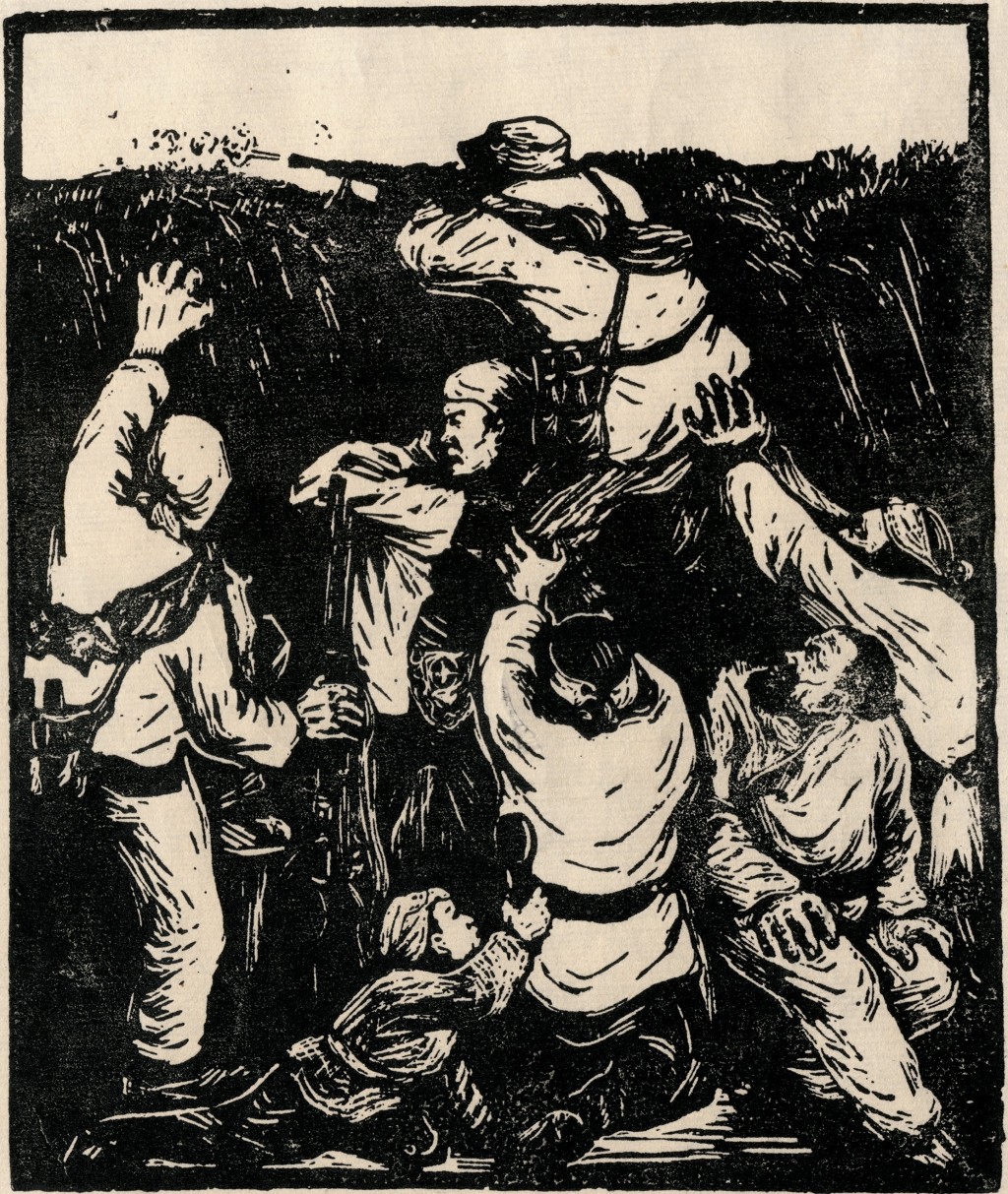

一幅画定格一个瞬间,七个人展现军民团结的深情,这是木刻版画《当敌人搜山的时候》中所描绘的场景。在晋冀豫根据地前线参战时,鲁艺木刻家彦涵用刻刀记录下了这一瞬间。黑白的强烈对比,更是将作品的战斗性发挥到极致。

《当敌人搜山的时候》

版画艺术家王琦以画笔为武器,以木刻为刀枪,站在新兴木刻发展创作的前列记录、描绘着忠实无畏的革命文艺战士。展览展出了王琦《不忘此仇》组画系列作品。此外,那一代的版画艺术家们也积极投入到社会运动中,王琦还编辑、创办文艺刊物,筹办各种木刻展览活动,在团结版画界力量、扩大木刻的宣传影响方面发挥了重要作用。

《不忘此仇》组画

采访中,中国艺术研究院院长周庆富介绍,中国艺术研究院自创建伊始便汇聚了王曼硕、马彦祥、王朝闻、张庚、葛一虹、朱丹、苏一平、江有生、贺敬之、马可等一大批具有延安鲁艺背景的艺术家和学者。同时,中国艺术研究院在传承延安鲁艺精神的基础上,持续积累并整理了一批极具历史价值的红色艺术文献与作品,它们不仅记录了历史的烽火岁月,更生动地展现了艺术家们以文艺为武器的战斗精神。的