上海普陀区桃浦路1613号二楼,1500平方米的空间里回荡着《我是一个兵》的旋律。共和国第一代战机飞行员、95岁的孙佑民胸前挂满的军功章在射灯下熠熠生辉。馆长涂平顺俯身贴近老人耳边:“老首长,学生们等着听您讲怎么打鬼子,怎么成为战斗机飞行员的呢。”老人浑浊的眼睛骤然亮起,在志愿者们陪伴下缓缓走向红色长廊深处——那里,800多件战争实物正在无声诉说一段段鲜活的烽火记忆。

本文图片如无特殊标注,均来自受访者

从海军到“下海”经商,他一直以军人的标准要求自己

《我是一个兵》,也是馆长涂平顺最喜欢的歌曲。涂平顺说,他父亲是东山战役三级伤残军人,岳父母则是苏北新四军和地下党。“我老家在福建漳州,从小跟着父亲长大。小时候家里很穷,连自家住的房子都是用攒了4年的10根杉木搭起来的。但是因为父亲是退役军人,经常有县里的干部来慰问父亲,这让我从小就觉得,当兵是一件特别光荣的事。”

1974年,17岁的涂平顺终于戴上属于自己的红花,成为县里50多名海军新兵中的一员。他在参军之前只念过一年半的书,12岁就跟着大人出海打渔维持生计,是部队教会了他读书写字,是部队让他第一次真正体会到军人的责任与光荣。

“那会儿不识字,连信都不会写,中午战友睡觉,我抱着《新华字典》啃报纸,半年就能读报了。部队把我从副班长、班长一路提起来,1976 年 10 月入党,还兼军人委员会主任,专门做战士的思想工作。”在部队,他努力学习,积极进步,在1976年光荣入党。他一共当了四年兵,一辈子都以军人的身份为傲,更是时时刻刻以军人的标准来要求自己。

1978年,21岁的涂平顺从海军退役,来到了上海。这位来自福建漳州、仅读过一年半书的青年,敏锐嗅到改革开放的商机。他果断决定,自己做生意,用后来的话来说就是“下海”经商。他开着一辆幸福牌摩托车,从虹桥机场接货,将漳州空运来的活虾活鱼送往黄河路和徐家汇,做起了海鲜生意。“上海空运活海鲜,我是第一批!”市场证明了涂平顺的努力和魄力,也给予了丰厚的回报。在多年打拼后,他在2007年开起了药房,用他的话来说,是攒下一点“小钱”。这点小钱,涂平顺没有用来吃喝,也没有用来买贵重物品,但涂平顺的心里却一直有一个想法,想要以军人的身份,为军人做点事情。

“要关爱老兵、传承红色文化,手里得有点底子。”他说。他开始找各种机会做公益,2014年去江西山区,给一些经济困难的学校捐赠电脑,以自己的力量,让那些从未接触过电脑的 孩子,第一次看到了科技和互联网的神奇力量。

自费300万元,建立“退役老兵红色记忆馆”

2020年退休后,涂平顺做了一件令亲友惊讶的事:他停掉所有生意,只留一家医保药房,然后租下家附近1500平方米的商用房,用来开了一家展览馆,名字就叫“退役老兵红色记忆馆”。

“在部队四年太短,为部队做的事太少。”这份遗憾催生了“退役老兵红色记忆馆”。150米红色长廊与600平方米展厅里,上墙90多幅红色宣传专栏,陈列800多件实物,用去个人积蓄300多万元。他坦言,五年间也收到过一些来自外部的支持,有两家基金会提供过20多万元支持,但主要的开支和日常运营,还是得靠自己,以及一些志愿者。

馆内登记着300余位特殊“馆员”——平均年龄超90岁的参战老兵。每月活动日,老兵们总如约而至。“老涂叫,我们就来!”对他们而言,这里不仅是展厅,更是找回军魂的“精神方舟”。

在松江申园,居住着二十几位抗美援朝和援越抗美参战的老兵。涂平顺是这里的常客,他隔三岔五地上门去看望慰问。逢年过节,涂平顺总会出现在那里,送上可口的点心等,和老人们唠唠家常,欢度节日。

还有一对老人——庞美娟和王光立夫妇,也是涂平顺的老朋友。他们是如今上海唯一一对仍旧健在的抗美援朝参战老兵夫妻。在退休之后,因为异地医疗费报销的琐事常常整天发愁,涂平顺得知之后,帮助他们与老家的相关单位协调和沟通,最终帮他们解决了问题。常常因为各种生活琐事烦恼,涂平顺得知后,主动帮他们协调解决问题,免去他们的后顾之忧。两位老人如今心情豁然开朗,现在逢人就说:“老涂给我们办了大事!”如今,每逢八一建军节、建党活动,夫妻俩都穿着旧军装、挂满勋章到场,成了宣讲团里最亮眼的“明星”。

涂平顺走访慰问老兵的足迹,不仅遍布上海城乡,还延伸到了江浙地区。浙江平阳有一位援越抗美一级战斗英雄金可湾,涂平顺与上海的老兵相约,专程前去看望慰问。当金可湾见到曾在战场上一同出生入死的上海战友时,激动万分,喜极而泣。

“有的老兵家人怕他们身体不好,不敢让他们出门,可他们跟我亲。”涂平顺的底气来自一次次生死相托。2021年,本文开头提到的战斗英雄孙佑民接连失去女儿和妻子,陷入悲伤和低落的情绪中。涂平顺得知后前往探访陪伴,帮老人纾解后事,更为他打造专属的“孙佑民五代老兵馆”,陈列数百件战争遗物。“每张照片配一个故事。”孙佑民最终走出阴霾,在馆内重拾笑容。

涂平顺说,文化曾是他的软肋——9岁辍学养家,当兵时连信都不会写,后来是部队教会他读书、看报、写字,他更是在部队里光荣入党,这也成为他更坚定了将自己所听到、所看到的红色记忆传承下去的重要原因。他把老兵们的故事写成《铁血军魂》,25 位老兵 50 篇亲历,送到学校、社区、企业,让孩子们知道今天的太平是怎么来的。他目前还在七八名志愿者协助下整理资料,常工作至深夜:“我写稿子,他们打字,我再审核。”他们临时组成了一支红色记忆的“抢救小队”,抢救那些随时可能会被埋没的记忆碎片。

这支“抢救小队”如今正争分夺秒:上海健在的抗美援朝老兵仅剩100余人,最年轻的也已90多岁。涂平顺表示:“记忆馆最大的意义是‘抢救’——老兵越来越少,再不把他们的故事留下来,以后就没人讲了。我们把亲历者请进学校、社区、企业,现场讲战斗经历,孩子们看见真实的人,真实的物品,真正的军功章,比课本震撼得多。”

“年轻人觉得幸福生活理所当然。”涂平顺凝视着玻璃柜里斑驳的军用水壶,“我要让他们知道,和平是老兵用血汗换来的。”当95岁孙佑民颤巍巍握住小学生的手时,当孩子们摸着孙老身上的功勋证书发出惊叹时,涂平顺知道,这场跨越世纪的对话正在发生。

给自己定下“硬任务”——建党100周年之前走访600位参战老兵

四年来,涂平顺组织了80多场纪念活动,有3500多人次老兵参加,慰问老兵100多人次。他将战斗故事最突出的老兵集中起来,组成了以孙佑民为首的红色故事宣讲团,到学校、社区进行宣讲,广泛开展爱国主义教育活动,近年来已宣讲数十场,覆盖社区群众、学校师生4000余人次。

涂平顺给自己定下了一项“硬任务”:2027年建军100周年前,走访慰问600位参战老兵。名单已拟定,“八一”后就将启程。

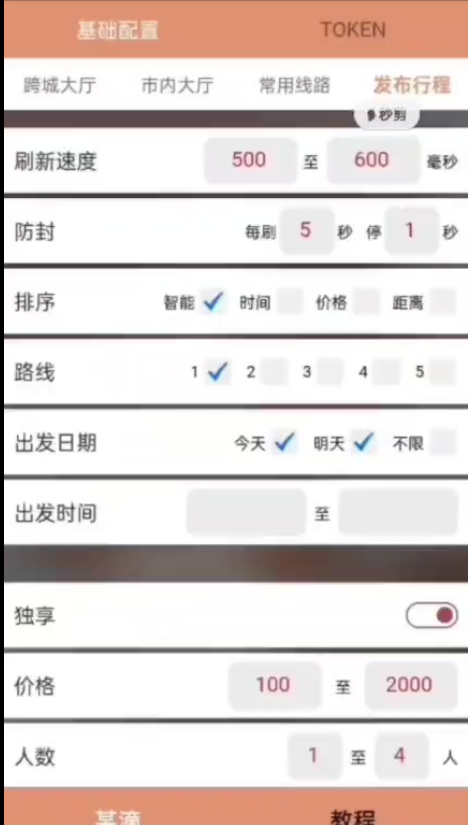

“只要还能跑得动,我就会一直干下去。”对于这个硬任务,涂平顺展现出他的军人气质——信心满满。不过,他现在也有一点小遗憾,那就是自己不太会用电脑,不会运营现在流行的短视频媒体,只能依靠志愿者们在闲暇时帮他拍摄发布。“抖音粉丝到现在也只有2000多。”他希望自己的粉丝能更多一些,这样也能让更多人,传承这一份红色记忆。

每周闭馆日,空荡的展厅总会响起涂平顺沙哑的歌声:“我是一个兵,来自老百姓……”这首在部队学会的歌,他唱了半个世纪。如今歌声里承载的已不仅是个人情怀,更是一个民族对红色记忆的集体敬礼——在最后一批亲历者远去之前,这位退役老兵用自己毕生的积蓄和时间,为那段理应被牢记的历史,留下了一份弥足珍贵的记忆。

2025年度“上海最美退役军人”涂平顺

海报:牛嘉良