2025年6月13日,工信部印发《工业和信息化部科技型企业孵化器管理办法》,引导孵化器摆脱对房租和政策补贴的依赖,探索以专业化服务为核心的经营模式。孵化行业出现了哪些以专业服务为核心的经营模式?前沿探索者有何心得,遇到哪些困难,能为行业其他从业者提供哪些启发?

2025年5至6月,澎湃研究所研究员走访上海12家高质量孵化器,总结上海“高质量”们正在探索的新型孵化模式。

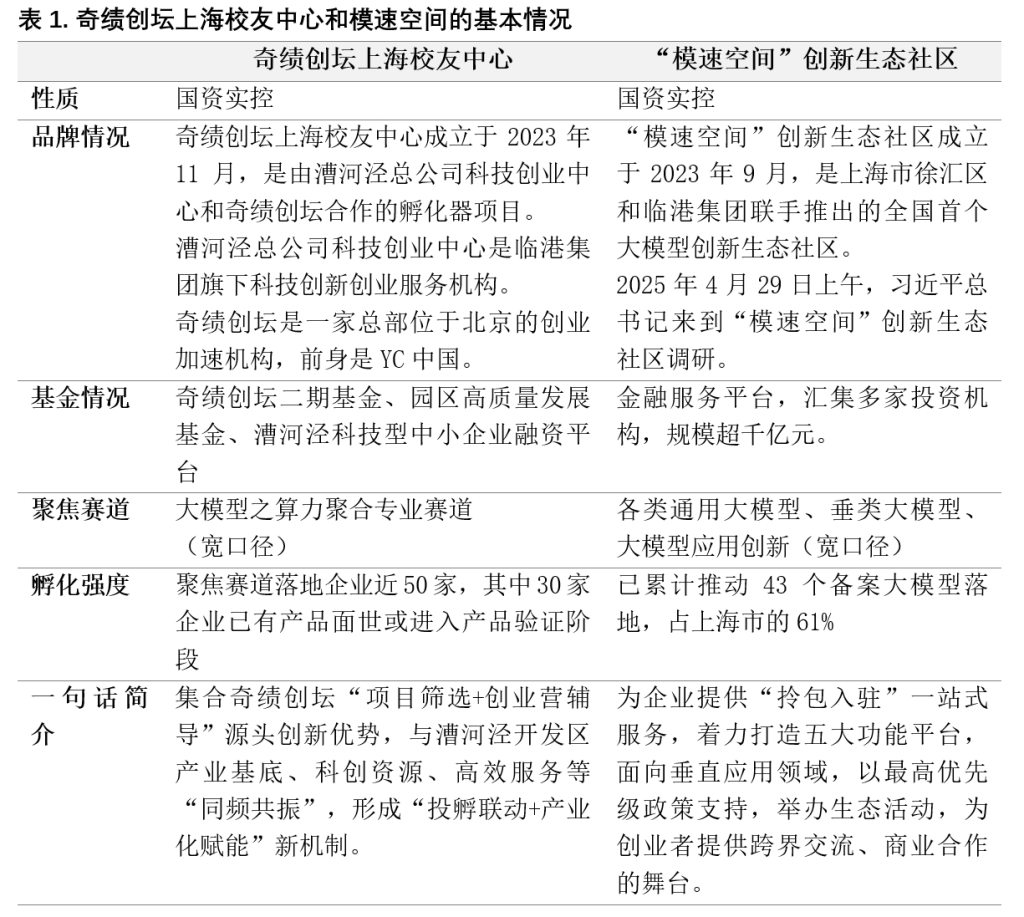

本文系该系列文章的第四篇。前文以中科创星和莘泽创业孵化器为例,分析以概念验证和股权投资撬动超前孵化模式。本文基于对奇绩创坛上海校友中心(后简称“校友中心”)的调研,结合关于模速空间的公开资料,探讨园区以政策和场景优势转型专业孵化的尝试。

注:表格信息收集截止时间为2025年7月30日

园区做孵化器的渊源

园区[1]做孵化器是常见现象,背后原因有二。

首先,政策文件要求国家高新区建设孵化器。2013年,科技部发文要求“鼓励国家高新区建设科技企业孵化器、留学人员创业园和大学科技园等孵化服务机构,并把孵化体系建设的质量和水平作为国家高新区发展的重要考核内容”。

其次,园区运营和早期孵化器的运行模式天然契合,都是地产、政策和基础服务。

园区作为区域招商引资、招才引智的载体,其基本职能是提供政策落地支持和物理空间(土地、基建“七通一平”、物业等),主要收入来源是租金、物业费和补贴。

早期孵化器的基本职能是提供低成本办公空间和基础企业服务(如政策咨询、财税代理、活动组织等),高度依赖房租和政府补贴生存,普遍缺乏专业服务深度。

可见,两者服务模式高度重合,主要区别在于服务对象——孵化器侧重初创企业,园区青睐龙头企业。

对园区而言,增设孵化器业务边际成本较低,无需大量额外投入,常被视为提升园区科技服务形象或完成考核任务的“标配”。

以上模式代表了过去的普遍做法,也是许多尚未转型的园区和孵化器的现状。以孵化器管理出台新标准为节点,新时代对园区和孵化器的发展提出了新要求——孵化器要降低对地产的依赖、发展专业服务能力、自负盈亏;产业园禁止通过税收返还招商引资,提倡建设科技服务业和生产性服务业。

园区要转型升级,要优化产业生态形成高端产业的集聚,发展生产性服务业(如技术平台共享、产学研对接、知识产权服务等)。苏州工业园区、北京中关村、上海漕河泾等是其中的优秀代表。

孵化器要转型升级,要深耕垂直科技领域,帮助初创企业融入产业链,协助企业获取聚焦赛道发展所需的密集政策资源,提供专业的技术赋能(具体的高质量建设路径请参考本系列的其他文章)。

也就是说,当前孵化器和园区面对的转型升级任务,在组织和功能上仍然保留了很强的相通之处。孵化器无论是在空间还是在使命上,都能融入园区的整体转型升级进程。

因此,园区是当前构建高质量孵化器的一股重要力量,它们可以重构招商策略,整合专业资源,以及和知名孵化器品牌合作的方式,快速打造一直新的服务队伍。

转型专业孵化思路一:将政策优势发挥到极致

国有园区的孵化优势在于对政策具有更强、更全面的把握能力。研究员在调研中发现,部分高能级园区能深度参与政府的城市规划和政策制定,这种政策把控和宏观资源整合能力成为国有孵化器的优势之一。

模速空间资源整合能力集中体现在其五大公共服务平台(算力调度平台、开放数据平台、评测服务平台、金融服务平台、综合服务平台)。这些平台为初创企业汇总、对接了上海的优质资源。

比如,算力方面,平台联合九大供应商提供超过10万张GPU卡;语料方面,与上海人工智能实验室及CoPass平台建立长期合作;金融方面,整合多家市场化投资机构,形成规模超千亿元的全阶段投资支持体系。

模速空间政策支持聚焦算力补贴。上海大模型生态发展有限公司董事长杨晶晶表示[2],模速空间最高提供100%的算力补贴(2023年以来,市区两级已提供3.6亿元支持)、最高500万元的备案奖励,以及最高1000万元的场景支持。“这些政策在全国范围来看都是首创,也是力度最大的政策支持。”

园区孵化器也提供政策申报辅导服务。“初创企业普遍需要政策指导”,漕河泾总公司科技创业中心常务副总经理赵晶表示,“我们的入驻企业创始人多为技术背景,加上团队规模有限,独立完成政策跟踪和申报有挑战。”为此,校友中心建立了专职政策服务团队,实时跟踪政策动态,定期开展政策宣讲和申报指导。

模速空间也有类似的“专班服务”。运营一年来,累计协助企业申报市区级产业政策近百项,成功获取政策资金超亿元。入驻企业派生万物科技总经理孙挥反馈,企业通过模塑空间的专属服务群组,能够第一时间获取并申报适用政策。

“市、区两级政策对模速空间的企业都有所倾斜,这是在模速空间最明显的孵化感受之一。”孙挥说。

需要指出的是,园区政策优势的充分发挥有赖于与政府决策的深度协同。虽然园区具备较强的政策争取能力,但最终成效仍取决于政府出台政策的力度和质量。只有建立高效的政园联动机制,才能真正实现政策红利的最大化释放。

转型专业孵化思路二:直接提供应用场景

作为综合性产业聚集区,园区天然具备丰富的生活、商务和生产的应用场景,能够为初创企业提供真实环境下的技术验证机会,甚至直接转化为早期商业订单。

以奇绩创坛上海校友中心为例,该机构与漕河泾开发区深度合作,为AI大模型企业开放智慧园区应用场景。“漕河泾开发区的数字化转型与校友中心的工作相辅相成,”赵晶表示,“我们与入驻企业共同打造智慧园区标杆场景,既为初创企业提供了场景,又帮助园区完成智慧升级”。

在漕河泾现代服务业园区,每天上午9点,配送机器人穿梭于写字楼和附近餐饮门店间。这是由漕河泾开发区企业自主研发的机器人。图片来源:奇绩创坛上海校友中心

漕河泾开发区运营的多功能智慧园区平台,部分核心技术来源于奇迹创坛上海校友中心所孵化的企业。另一个例子是,园区随处可见无人配送车,可响应企业员工在工位下单购买咖啡、茶饮等,并自主完成取货配送至座位。这也是入孵企业的一个产品。

依托园区的资源整合能力,园区能打通许多场景落地壁垒。以无人配送车为例,它们被允许穿越道路、进入商场(如印象城)甚至搭乘电梯——而这些环节的打通,初创企业靠自己很难实现,需要园区出面协调。

但需要指出的是,园区为初创企业提供的应用场景机会具有偶发、零散的特点,尚未形成系统化的支持体系。园区还需探索建立更加制度化的场景开放机制,以提升资源支持的普惠性和可持续性。

转型专业孵化思路三:不仅是招商,也是创造有效聚集

优质园区具备独特的产业集聚优势,其招商策略若能遵循产业发展的规律,可通过引入产业链上下游企业,促成商业合作。这种物理空间的集聚效应,使入驻孵化器能够更紧密地融入产业生态。

模速空间通过聚焦赛道的精准招引,成功打造了国内密度最高的人工智能产业集群,完整覆盖了从上游算力、芯片、语料,到中游基础模型,再到下游垂直应用的全产业链条。“在模速空间流行着一句话——上下楼就是上下游,邻居就是合作伙伴。”杨晶晶说。这种产业集聚效应降低了企业的交易成本。

奇绩创坛上海校友中心则通过双重网络实现产业对接:一方面依托所在园区的产业集聚优势,另一方面接入奇绩创坛的全球校友网络和早期创业者社区。这种“物理空间+社群网络”的模式,调动了漕河泾和奇绩创坛各自的优势,为创业者提供了更丰富的产业资源。

漕河泾开发区与奇绩创坛的合作模式是,漕河泾作为LP参与建设奇绩创坛二期基金,同时提供落地空间和投后服务支持;奇绩创坛则负责在其被投企业中,筛选合适的项目落地上海,并将其创业服务体系(包括加速营、产品路演等活动)导入该孵化器。

赵晶介绍道:“我们定期举办产业对接活动,邀请龙头企业参与创业者社区,通过产品日等形式促进新创产品融入产业链。”

然而,这种模式也面临两大挑战:一是招引压力大,需要持续引入优质企业;二是物理空间的集聚并不等同于真正的产业融合,最终成效还取决于市场需求和企业的合作意愿。园区运营方需要在产业规划和企业服务方面持续创新,才能实现产业链深度融合。

尾注:

[1] 园区是各类产业集聚发展区域的统称,主要包含之前由科委管理的高新技术产业开发区和由工信管理的经济技术开发区等。早期园区以官办为主,进入房地产时代后,也出现了大量民营和混合所有制的园区。

[2] 参考杨晶晶2025年5月在第六届上海创新创业青年50人论坛的公开演讲

-------------------

城市因集聚而诞生。

一座城市的公共政策、人居环境、习俗风气塑造了市民生活的底色。

澎湃城市观察,聚焦公共政策,回应公众关切,探讨城市议题。