清初北京内外城巡防各有分工,内城街道巡防设有堆拨,由八旗步军营的看守街道兵丁负责,外城则由巡捕营兵、司坊衙署的甲捕负责。康熙三十年(1691)后,步军统领衙门统辖步军营和巡捕营。无论京城内外,如有“强窃横恶、负罪潜逃、私铸私销、赌博斗殴,一切违禁不法之事”,均责成步军统领衙门所管辖的步军营和巡捕营“督率兵役,随时缉获”。

专门负责外城的巡捕营在清初分设南、北二营,顺治十四年(1657)增设中营,称巡捕三营,共十九汛。乾隆四十六年(1781)七月,调整京营,将原来属于南营的圆明园等汛改设为中营,列各营之首,又增设左、右营,形成中、南、北、左、右五营,共二十三汛。分别是中营的圆明园、畅春园、静宜园、树村、乐善园五汛,南营的东河沿、东珠市口、花儿市、西河沿、西珠市口、菜市口六汛,北营的德胜、安定、东直、朝阳四汛,左营的河阳、东便、广渠、左安四汛,右营的阜成、西便、广宁、永定四汛。五营兵额共计一万名,各按所管地界,分汛驻守。

五城司坊各官“为弹压巡缉而设”,后来“以命案归司,窃盗归坊,则巡查缉捕,坊官更责无旁贷”。为避免互相推诿,外城司坊官与巡捕营还有定期会哨的制度。定例,每月逢五、逢十为文武会哨之期,中城查夜司坊营汛在正阳桥官厅会哨,东、南两城查夜司坊营汛在花儿市官厅会哨,西、北两城查夜司坊营汛在菜市口官厅会哨。从责任主体来看,京城有步军统领、顺天府、五城,京畿又有顺天府所辖四路捕盗同知,“额设各路官兵,责成分投躧缉”。清末,京城又有团防、练勇、水局等名目,亦参与到城市的治安巡防体系中。清末新政以后,北京设立内外城巡警厅,近代城市警察制度开始出现。

尽管北京城的巡防体系完备,“内外城缉捕官弁兵役,视外省府州县为密”,投入的人力物力不胜其烦,但清代京城的盗窃案件之多,远远超过一般的地方州县,“且有在他处犯案潜来京师避匿者”。嘉庆帝曾哀叹京师“不若外省之整肃”。的确,相对于地方州县,都城占地虽然不广,但五方云集,户密人稠,稽查不易。加之,王公百官来往街衢,朝暮络绎,民众司空见惯,“转不如一郡一邑简而易制”。但更重要的是,清代京城治安管理的责任主体过于多元,奖惩失序,加之防务日趋松懈,吏治日益败坏,一有风吹草动,便草木皆兵,捕风捉影,以至于缉捕巡防一直被清政府视为头等大事。

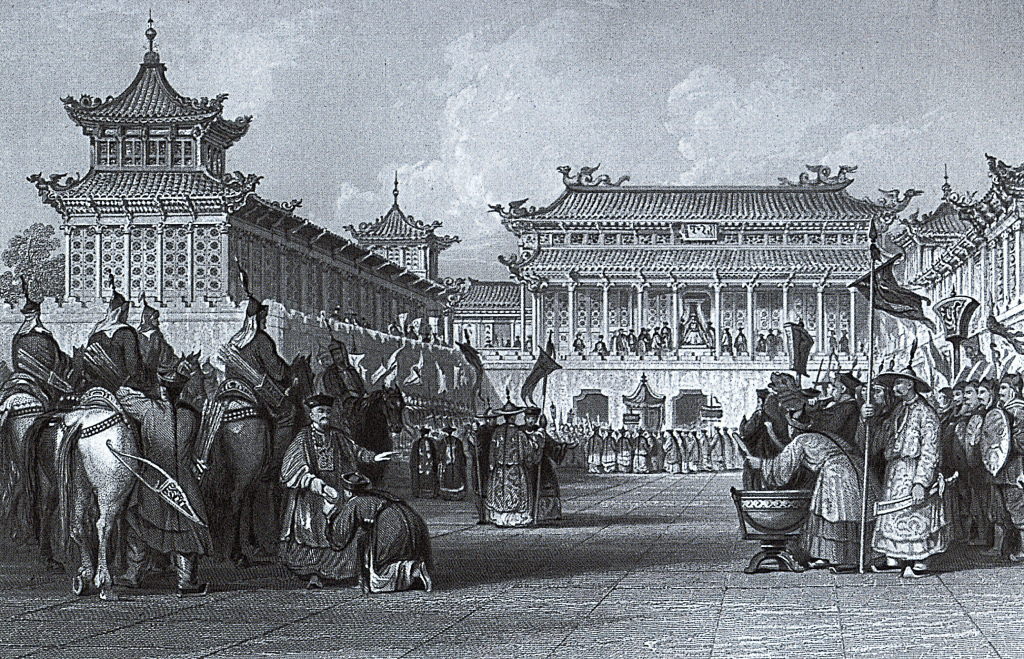

道光皇帝在紫禁城午门检阅

京城治安问题的主要表现与特征

其一,小案频发,盗窃问题严重。

作为“首善之区”,清代京城防卫力量和城市治理体系最为完备,除极少数特殊时期以外,团伙式的黑恶势力、明火强劫、杀人放火之类的恶性案件并不多见,但由于京城人口众多,“五方杂处”,流动性强,因此三五成群、狗偷鼠窃之类的盗窃案件却时常发生,禁而不绝。“五城所属,皆在辇毂之下,自不至有明火持械大伙横行之事,不过三五成群,狗偷鼠窃,此辈潜踪有所出入,有时与捕役声息相通,线索最密,若肯上心踩缉,自可不至漏网。”这可以说是清代京城治安问题中的常态。

清前期,京城不乏棍徒“挟诈官民,肆行扰害”的现象,而且“盗窃公行,居民不得安静”。为加大整治力度,乾隆三年(1738)十二月,经御史陈治滋奏准,规定五城窃案“赃至五两以上”者,“照命、盗重案例,一体通缉”,即由该城御史通报其余四城,“并九门提督、顺天府通缉”,五两以下者,“饬本城兵捕”。相比较而言,虽然清前期盗窃案也时有发生,而且破获率也不高,但京城的社会治安相对较好。

道光朝以后,公然偷盗、明火抢劫者开始屡见不鲜,“各城地面有匪徒结伴游行,挨近过往车辆,割破围子,钩取车中衣物,官民胥受其害;或遇肩挑背负,挤倒便抢其物,此递彼接,到手如飞,两旁铺户行人目击情形,畏其仇害,不敢言语”。道光十九(1839)上半年,五城窃案层见迭出,即便是部院京官也不能幸免,比如刑部员外郎章镐、刑部主事王德固、兵部主事安诗、礼部郎中黄富民、工部主事江鸿升、给事中沈镕各寓内,“俱曾被窃多赃”,御史高枚寓内甚至被窃两次。至于居民铺内报窃之案尚有二十余起。咸丰九年(1859)十一月,刑部侍郎灵桂家被贼伙多人劫窃银物,刑部尚书赵光家也被窃。咸丰十一年(1861)十月,工部尚书爱仁家内竟有大伙贼人不下六七十名,撞门入室,窃贼将尚书爱仁绑缚,抢去崇文门公项银六千余两之多。面对此情此景,山西道监察御史徐启文不禁哀叹:“以大司寇、少司寇大员尚不能禁寇贼之攘窃,以下官民复何顾忌?”

同治年间,内外城大街小巷中时常发生白日抢劫之事,“匪徒麇集,往往白昼攫人财物,大而衣服银钱,小而零星物件,稍不留意,即被匪徒窃去,官绅士庶受累纷纷。其尤甚者,乡间穷民或来城典当衣物,或负钱来城置买器用,该匪徒等每借争道口角,故与扭结,而其伙党硬将其衣物分夺过手,飞奔而去。乡民路径生疏,且身孤力弱,莫可如何”。受害者即便向各衙门哭诉,司坊官也往往是“置若罔闻,付之不理”。

京城盗窃案频发,但破获率却很低。而且乾隆初年就已如此,“数年以来,竟积至百有余案,都察院衙门每月提捕严比犯案,究无一获”。乾隆八年(1743)三月,协理山东道监察御史吴文焕奏称,“臣其受事以来,翻阅循环档册,五城窃案申报累累,而捕获十无一二,至有压经五六年之久,尚未注销者”。嘉庆四年(1799),五城呈报窃案共一百零九件,破获二十案,“未获者尚有八十九案之多”。嘉庆二十三年(1818),五城共报窃案七十三件,仅获十案。二十四年(1819),共报窃案五十八件,仅获十八案。二十五年(1820),共报窃案五十四件,仅获五案。道光元年(1821),共报窃案六十八件,仅获十案。“每年获案不过十分之二三,且有命盗重案,日久逋诛者。”道光二年(1822),五城地面报窃五十八案,仅获五案,报盗五案,仅获四案。道光三年(1823)四月至七月,五城共报窃三十二案,仅获一案。

盗窃案频发的背后是缉捕巡防废弛。例如,前三门外地方,虽然司坊捕役额设无多,但是南营弁兵星罗棋布,然而道光初年“报窃之案几无虚日,移营会缉,视同具文,甚至街巷堆拨仅存空屋”。道光十六年(1836)十二月,御史黄乐之奏称,“近日官民住宅窃案叠出,时届岁暮,正阳门外及菜市口一带地方多有沿街抢夺之事,即东城内之大市街隆福寺等处,买卖商民,亦多被掠,其附近之堆拨弁兵并不过问”。道光十七年(1837)二月,山东道监察御史万超奏称,“贼匪惟平日潜居五城地面,夜聚朝散,该营官不行察访,夜间栅栏不闭,行人往来,堆拨兵役不行盘诘,街巷相通,窃盗漫无限制”。咸丰年间,京营捕务废弛,步甲营内“老弱充数”“虚悬额粮”的现象非常严重。同治初年,各处堆拨大半坍塌,即便存在,也几乎形同虚设,“多半锁闭无人,其有人者率皆酣卧不起,及叫醒诘问,非年老龙钟,即残废有疾,责以打梆夜巡,茫然不解,甚或并梆而无之”。甚至京营官兵“瓜分粮饷,临期募兵逻缉”。同治八年(1869),有人奏报外城“平时巷口市面宵小溷迹窥伺,于行人来往猝然抢夺,几无虚日,甚至偏僻处所竟有推跌倒地,将身上零件及手中携带各物掏摸掠取搜索一空”。即便看到这种情形,地面巡役弁兵也是不管不问。至清末,五城营汛基本上已名存实亡。光绪十九年(1893)十二月,巡视北城御史恩溥称自己查夜时,“竟未见有一弁一兵随同巡逻,而堆拨之中甚至门户倒锁,并无一人看守,似此旷误废弛,殊堪诧异”。

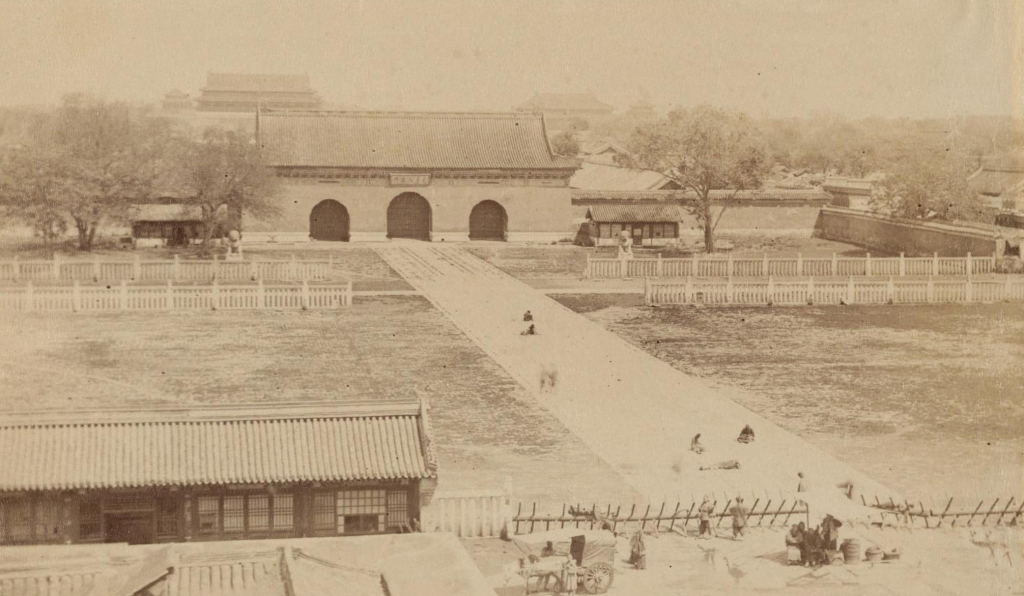

约1880年,大清门

大量案件往往终年无果,民间甚至畏惧报官。乾隆三年(1738)三月十二日,汉军监察御史周绍儒奏称,五城司坊各官,原本其职责是“首重缉捕盗贼”,但却“一任鼠窃,肆行无忌”,结果“民间畏惧报官”。一方面,“缘捕役专以养盗为事,全不缉拿赃贼”。更可异者,司坊官在接到失窃报案后,不是亲赴失主家中查看失窃情形,而是“竟听信捕役私禀,反向失主究诘,以为相验情形,似系熟贼,令将失主家内人等带赴追讯,致遭拖累”,结果导致“正贼任听远飏,案悬莫结”。另一方面,甚至有司坊官还“恐吓失主,逼令自认妄偷窃,以免缉捕者”。如此情形下,即便“民间偶遭失窃”,也是“恒甘隐忍,畏惧报官”加之,清政府对五城司坊官因盗窃案未获的惩处较多,也使得司坊官讳盗讳窃,“往往失主呈报司坊,司坊官希免处议,或转求失主息事,或纵令胥吏捕役故意耽延”。

其二,从地点上来看,盗窃案易发于流动人口密集之地、物资集散之处。从时间上来看,易发于岁末年初。

京城盗窃案易发生于各城门内外人口稠密之地,如“正阳门外系辇毂重地,商贾云集,最关紧要”。光绪二年(1876)二月,前门外西帽巷永陞斋鞋铺被贼窃去银钱等物。又如,朝阳门外向来是京仓粮食进出必经之地,因而盗窃等案件始终层出不穷。光绪三年(1877)六月,东坝地方天利粮店铺伙赵喜亮从西单牌楼悦来钱铺取出银五百两用驴驼回铺,行至朝阳门外四路居村地方,“突有五人将伊拦阻,说伊驼着烟土私货,硬行查看,随将伊所驼钱褡子拿下,将伊银五百两抢走”。又如永定门外马家铺,“自火车开行,为行旅辐辏之地,城内则天桥一带游民杂沓,往往借端生事,一遇无关紧要之件,辄即多人麇聚结队成群”。

京师又是各种官办物资集中之地,针对这类物资的盗窃案较为普遍。例如粮仓,“东城地方辽阔,京城各仓皆在境内,夏秋二季通漕运京,漕艘云集,向有奸民伙窃米石,窝藏售卖”。运粮水手顺手偷米,也屡见不鲜。嘉庆六年(1801)十一月二十日,东城副指挥张瑞云在庆丰闸南河沿地方拿获偷盗漕米人犯王二、马大、杨大三名,起获现赃米计仓斛七石有零。而且据王二等人供称,他们作为官船雇觅水手,“每日装送米石,至大通桥交卸,于夜间将米袋打开,每带偷出米二三升或一二升不等”。京仓中的太平、万安二仓,因西侧都靠着城墙,更是盗窃案不断发生。又如官铜,“向来官铜被窃,解员例有处分,而一经到部,该员及管押家丁人等又须听候传讯,部中胥吏,转得便宜,而解员未免需费畏累。是以偷窃之后,往往私自赔补,不肯即行禀报,以致日久贼犯无踪,致稽捕获”。

从时间上来看,京城盗窃案,易发于岁末年初,即各衙门封印之后。“京师内外每届岁暮封印后,各地方均以不理公事为辞,以致匪徒藉以混杂,肆行抢掠,纵报知地面弁兵,亦不理论。每年自封印日起,至开印日止,街市虽有禁止抢掠告示,皆视为具文。如实系冻馁,尚在可原,其中竟有饱食暖衣之人亦多混迹抢掠。”岁末年初,五城衙门休假,平时就较为懒散的缉捕,此时更是形同虚设。

其三,假冒官员、宗室乃至差役的勒索诈骗案件频发。

京城是政治权力的集中之地,是权力网络关系的密集之处,也是权力寻租、依仗政治权势徇私舞弊的多发区域。加之,宗室贵族高人一等、独享特权,以及旗民在政治社会上的不平等关系,假冒官员、假冒宗室、假冒旗人进行招摇诈骗、为非作歹的各类案件在京城层出不穷。例如,嘉庆十四年(1809)十二月,巡视中城御史皂麟即拿获假官诓骗的案犯陈焕文。

开局赌博等不法之事,其假冒的背后实则是有宗室旗人充当保护伞。“至赌博及一切不法情事,皆系无业匪徒栖身王府及宗室户下,或番役名下,为庇护之所,倚强仗势,无恶不作,或假冒宗室,或指称宗室交接,或指称王府仆役,设局诱赌,讹诈拐骗,无所避忌。”有些假冒案件的确是为了诈骗,但有些假冒现象实际上是背后的权势在作祟。

还有假冒差役的现象。咸丰三年(1853)九月,“因兵差络绎”,朝廷下发谕旨,“嗣后雇备车辆驼只照例发价,不准任听吏役强拉私押,以致苦累商民”。十二月十六日,巡视北城掌山东道监察御史志文奏称:“近日五城内外地方仍有藉称差役及左右翼海巡名目串通匪徒,假借差票任意封扣车辆,查拿骡马,讹诈各商民钱文,实属扰害地方。”像这种假冒差役等名目,勒索来往商民车辆的现象实际上在京畿地区常年存在。

其四,“土棍”猖獗。

这在晚清的京城尤其普遍。道光元年(1821)八月,正阳门、宣武门外“竟有把棍会名目,十百为群,殊属大干例禁”。咸丰六年(1856)冬天,巡视中城御史臣保恒等拿获土棍十二名,次年七月巡视中城御史英喜、巡视中城御史毛昶熙“访闻外城地面著名有绰号土棍半头砖齐二等二十五名”,“其中有久经指拿者,有曾经犯案送部审办者,该犯等聚众斗殴乘间滋事,视为故常,且犷悍性成,善能熬刑,虽经拿获送部,犹以质证无人,坚不吐实”。咸丰七年(1857)十一月初六日,巡视中城御史英喜抓获土棍六名,如骆驼冯八、半头砖齐二、瞎福子刘老、大太保李大、单刀马三、燕三太爷即燕三。还有未捕获的土棍二十名,如小霸王富老三、小罗成潘老、短辫子李六、刘大汉、霸道金三、凤凰张七、独霸李纱帽胡同娄春、小太岁孟四、活阎王闫大、拦路虎林马儿、铁胳膊李八、燕二太爷燕平、铁拐张拐子、独霸西河沿齐三大王、独霸观音寺铁胳膊刘十、独霸观音寺刘四虎、独霸宴家胡同赛金刚脱十、无毛虎小张美之张二、黄天霸黄三、快马王熊等。

这些“土棍”不仅各自称霸于某个街道区域,甚至拜盟设会,“煽诱乡愚,近今旗人亦胁从结党,设立老伙会,或霸道棍会,各立名目,纠约三五十人不等,互相助恶。或一言不合,甚至群殴械斗,动用火器,或数人成群,白昼抛掷石锁,以为演习掷砖抛瓦打人之技俩,夜晚敲打手鼓,以为诓哄幼童幼女拐骗之诡计。或有好事之徒,唆使僧人敛钱,在街巷演放花盒,黑夜之间招聚男女混淆,致滋事端。或匪徒影射主使妇女在街市讹诈,肆意横行,积久成习,目无法纪”。

清末,兴起于天津的“锅伙”组织也开始蔓延至京城。光绪十七年(1891)三月据巡视北城御史讷清阿奏称,前门外中、北二城有著名匪棍设立锅伙,“张贴堂号,结党成群,久为地方隐患”。经查访,其中很多人都是惯犯,例如为首者“双刀大王洪三”“铁胳膊胡四”是光绪十四年(1888)殴毙宗室焕章及韩漋案的人犯,“滚地雷赵幅”是光绪十三年(1887)殴毙王五案的人犯,“显道神大陈”也是刑部案内人犯。还有,同伙李老即李邋遢、李二永即铁头李、夹把刀龚九、洋枪王三、小太岁辛三、双枪将耿二、飞毛骽杨聚、五花马猴侯二等人在中城双五道庙、北城燕家胡同地面设立锅伙数处,名曰“天津锅伙”。此外,中城地面还有珏卿堂花枪孟五、喜顺堂赛太岁刘得海、老玉米刘沛云、连海堂小军师刘芳鞠、香堂坐山虎王晕头、义顺堂大刀李中三、和堂活阎王王海山等等。

很快,“锅伙”组织“散处各城地面,啸聚为非”,以至于“抢劫人命暨诬告讹诈等案,层见叠出”,甚至勾结内城居住之土棍,“互相容留,昼则为匪,夜则为盗”。光绪十八年(1892)五月,巡视北城御史讷清阿奏称京城各处“锅伙”:崇文门内黄土炕有绰号“显道神王平”“走狗王大恩”,东城龙凤口外有天津人贩子李文霖即李柱真,正阳门外兴隆街有“大刀崔七”,鞭子巷头巷有“讼棍蒋占鳌即蒋春山”,西河沿有冒充宗室的“老西儿”,玉子沟沿有“神枪手斜眼李三”,朝阳门外二巷有“黑面大王奎昌”“小霸王陈荣”,禄米仓有“白脸军师薛三”“黑面判官田二”,西直门内曹老公观后宫苑有“逃军杨八”。可见,“锅伙”已经在京城遍地开花。

这些“锅伙”成员,不仅“窝聚盗贼,掳买妇女”,而且在所立锅伙附近,对大小铺户及居民进行勒索,每家每日敛收钱文,如果不给,“锅伙”人员便“自作伤痕,赴司坊诬控”,进行讹诈。至于各坊皂吏、捕役人等,要么与其勾结,要么也惧怕被讹诈,听之任之,结果导致“小民受害,诉告无方”。

还有一个不可忽视的问题,就是贫困化往往会加剧盗窃案频发,以至于清代京城不少贫饥之民沦为盗匪。这在清末表现得尤为突出。同治初年,“京城贫苦者十之八九”。这些五城内外穷苦饥民,往往“数十成群,白昼抢夺衣食等物,平民商贾均受其累,并有假装厮仆,撞入官宅,意图窃骗财物”。还有不少乞丐“昼则随地觅食,夜则随地安身,偷窃在所不免”,对于这些因赤贫而走向盗窃的乞丐,惩治往往并不奏效。光绪元年(1875)三月,巡视中城御史额图洪额在奏请中就希望朝廷饬令五城司坊官将这些乞丐“设法安置,其或年力精壮,可以佣工之人”,即便以后再有盗窃之事,“止究乞丐行窃,不得连累雇主,庶雇主无此顾忌,皆为雇佣,则收养乞丐一名,即地方可少一窃匪”。相比于很多御史一味奏请严惩盗窃犯的空洞主张而言,御史额图洪额此奏不失抓住了京城盗窃案频发的一个主要症结。

以上弊端的存在并不能彻底否定清代京城社会治安的效果,事实上,除了一些兵荒马乱的特殊时期,北京城的社会秩序颇为安定。即便是对中国充满挑剔眼光的英国人约翰·巴罗也说:“京城的治安管理非常好,居民的安全和宁静很少受打扰。在每一条横街的尽头,以及街上一定的距离之内,都有一种横栏,带有岗亭,其中有一个兵丁。很少有不设岗亭的街道。另外,每一个第十户居民或业主,就像英格兰古时候的十户联保组长一样,轮流负责治安,保证他的九位邻居遵纪守法。要是他的辖区有聚众斗殴或骚乱发生,他要立即向最近的岗亭报告。兵丁四处巡逻,不像我们的更夫那样大声报时,而是敲一根竹筒,发出一种沉闷而空洞的声响。这种声响曾让我们好几夜睡不着,直至习惯到充耳不闻。”在巴罗的描述中,不仅涉及街道胡同的栅栏(“横栏”)、堆拨(“岗亭”)和巡街兵丁,而且涉及什家户法和更夫。

京城治安问题背后的原因

五城行政体系的弊端是造成清代大量盗窃案未能破获的重要原因。清代京城治安问题背后的原因,主要有以下几方面。

其一,黑恶势力勾结政治权势作为保护伞。

例如,顺治初年的“元凶巨盗”李应试和潘文学,此二人“盘踞都下,多历年所,官民震慑,莫敢撄锋”。李应试,别名黄膘李三,原本是明朝重犯,逃出牢狱后,召集匪类,形成团伙,“专一豢养强盗,勾聚奸枭”,而且通过各种手段“交结官司,役使衙蠹,远近盗贼竞输重赀”。另外,还控制商铺,“南城铺行尽纳常例,明作威福,暗操生杀。所喜者,即有邪党代为市恩。所憎者,即有凶徒力为倾害”。甚至控制了国家财税来源的崇文门,“一应税务,自立规则,擅抽课钱”。其侄子杀人,“死者之家不敢申诉”。诸如此类,罪不胜数。潘文学,本是一个马贩子,“潜通贼线,挑聚膘健马骡,接济远近盗贼,每次多或一二百匹头,少或数十匹头。群盗得骑,如虎生翼。且交通官吏,打点衙门,包揽不公不法之事,任意兴灭。甚至文武官员,多与投刺会饮,道路侧目,莫敢谁何”。顺治九年(1652)十二月,经和硕郑亲王查办,将李应试、潘文学及其子侄“俱行枭斩”,团伙中的高思敬、高三、王国祯、顾麟、槐启樟、李之栋、李东明、刘文登等人也一并正法。与李应试侄李天凤联宗、“认为兄弟”的兵科都给事中李运长等人也被诛杀。经过清政府的严厉打击,自明末以来形成的京城黑恶势力有所收敛。

其二,旗民分治及其不平等的政治社会地位,也在相当程度上加剧了京城社会矛盾,导致各类案件频发,乃至影响了案件处理的效率。

清初,京城旗民分治之下,京城平民百姓往往受到旗人的欺凌。顺治十七年(1660)六月,内大臣伯索尼奏称,“五城审事各官遇满洲家人与穷民构讼,必罪穷民,或富强之人与穷民构讼,亦罪穷民,不思执法,曲意徇情,是朝廷设官,反为豪强者傅虎翼也”。京城周边盗贼猖狂,在一定程度上也与旗民不平等的政治社会地位有关。康熙二十五年(1686)三月,直隶巡抚于成龙觐见康熙帝时,奏称“直隶地方以弭盗为第一要务”,其原因就在于,“为盗者倚仗旗下名色,或吓诈或劫掠,无所不为,有司明知而不敢深究”。为此,于成龙不得不当面向康熙帝请示,“嗣后旗下有如前不法者,臣当执法究治”。由此可见,京畿附近旗下庄户人等倚仗旗主为非作歹之情形也非常普遍。

旗民分治造成地方官在面对涉及旗人的案件时,要么无权管辖,要么不敢管束。康熙二十五年(1686)四月,直隶巡抚于成龙奏称,顺天、永平、保定、河间四府“旗民杂处,盗警时闻,非力行保甲,不能宁谧”。其根本还在于,“地方各官无管辖屯拨什库之例,各旗都统等官又远在京城,窃恐屯拨什库不能严束旗丁及本身窝盗为盗不法等项,难以稽查”。经于成龙奏准,“将各庄屯旗丁同民户共编保甲,令屯拨什库与保甲、乡长互相稽查。如旗丁居民犯法,许地方各官一体申报该抚、该都统究治”。

按照规定,“五城呈控事件,凡有交涉八旗内务府人证之案”,向来由巡视中城御史“行文各该旗参、佐领等官传唤到城备质”。但在实际执行中,这一规定却难以落实。这同样致使一些案件难以审办。

一旦宗室涉案,更难处理。嘉庆二十四年(1819),嘉庆帝曾规定,“宗室犯事到官,无论承审者何官,俱先将该宗室摘去顶戴,与平人一律长跪听审”。但实际操作过程中,这很难实现。光绪二十一年(1895)十月,镶黄旗满洲闲散宗室魁茂与刘祥瑞等人发生口角,巡视东城御史审理此案,传令魁茂上堂后,“既不肯遵旨长跪,又不服臣等审问,站立咆哮,强横已极”。嘉庆十三年(1808)闰五月,正蓝旗宗室敏学在赴大街剃头后,与卖白薯的吉祥争殴,看街兵立儿见人揪殴,上前拦阻劝解,敏学因其拉劝,竟率领家人将立儿殴伤,并将堆拨门窗枪架扳坏。

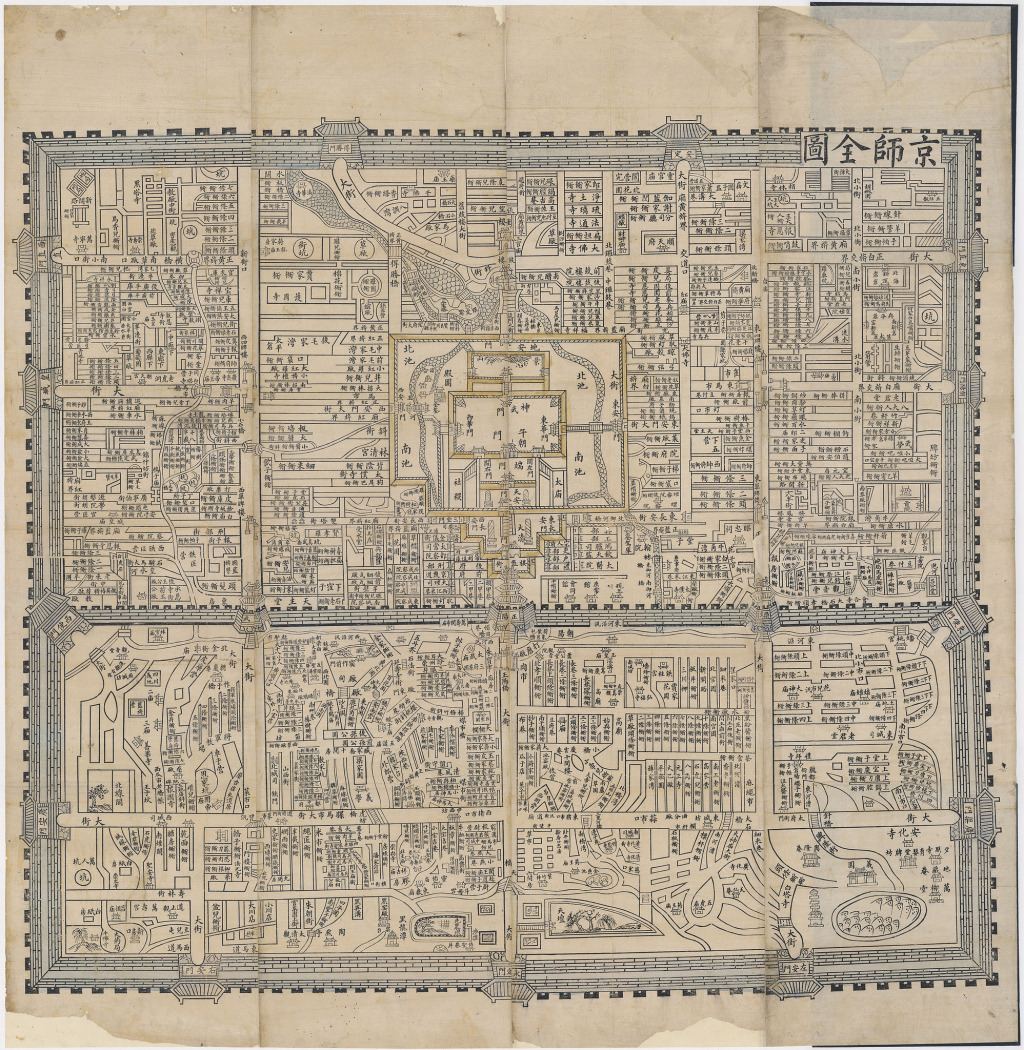

《京师全图》,清乾隆时期淡彩印本

其三,捕役与盗贼勾结。

清代京城不乏吏役“豢贼分赃”的情形,尤其是各司坊衙门中的捕役人员往往出身于社会闲杂人员。康熙年间任东城御史的吴震方到任后就发现:“院司两坊皂役、班头皆京城积蠹巨憝,签票入手,即是居奇。一正役奉差,多至数白役相助,登门拘犯,声势泼天,蜂涌虎嚼,百计恐吓,拿至隐僻之处,不异强盗,劫人讲饷。其差役之钱多至百千,少亦五六十千。”这些司坊捕役以各种案件为牟利之机,导致告发案件者“未经审断,而骨肉已糜”。

为禁绝这一现象,清政府曾专门订立明条,命步军统领衙门“实力查禁,有犯必惩”。道光十一年(1831)四月,巡视中城给事中明奎在分析五城窃案愈积愈多、讫无弋获的原因时,就指出:“总由该捕役等纵容包庇,平日利其赃物,临时得钱卖放,此等情弊,实为可恶。”道光十五年(1835)九月,鸿胪寺卿黄爵滋也称:“近来京营各堆拨兵役,日久偷懈,百弊丛生,兵役名为捕贼,潜且豢贼,而番子为尤甚。”坊捕营兵与盗贼勾结牟利,在坊间被俗称为“吃贼饭”,“兵役等唯利是图,罔顾法纪,平日取给于贼,谓之吃贼饭,或利贼赃物,或收贼分金”。各种社会治安案件层出不穷,百姓受害不浅,但对于司坊官而言却不是坏事,有时往往成为底层官员牟利的契机。

除了兵丁捕役“养贼”之外,官差借办案之机进行勒索,亦属常见。康熙二十四年(1685)九月,有朝阳坊呈报赵良璧之妻缢死一案,案件尚未审理,总甲孙魁便收取了大钱六百六十六文,交给东城御史衙门。嘉庆九年(1804)六月,南城民人蔡德旺、匡廷等曾在土娼俞老儿、王玉儿家奸宿,案发后,南城书吏吴珍从中关说,收取蔡德旺“京钱壹百陆拾吊、钱票陆拾吊,私自完结”。诸如此类,向原告收取费用,已是司空见惯,“如此则司坊官等处,以至胥役之婪吞者,不知几何,而庭讯之时、结案之后,所费又不知几何矣”。报案时勒索原告,审讯时勒索被告,几乎是司坊吏役的常态。

借盗窃案牟利还有一种方式,就是通过窃贼认赃的方式勒索店铺。京城窃盗案件难以将赃贼一起抓获的一个原因就是销赃太快。一是“京城地方向有黑市,为窃贼之渊薮,市贪其价贱,贼利于速售,一经交易,无从拿获”。二是“由杂衣换钱等辈广收贼赃,一经过手,便行拆毁改造,更难认识”。在这种情形下,各衙门兵役人员“每遇拿获盗案,必先究其物买何处,银换何家,随即带领多贼招摇街巷”,而这些贼犯也心领神会,“随意报指,则各差役即随意传呼”,至于各钱铺、当铺往往“畏法情深,恐受株连之累,即勿论其赃之果否买过,必多方贿求差役,但期以无事为安”。也正因如此,御史戈靖痛斥“京师地面各衙门设立官差,原所以供缉捕”,但结果却是“在官差役往往与贼相通,容隐分肥,辄以起赃为名,转相诬陷”。

步军统领衙门书吏甚至向各营收取“窃案费”。按照规定,如果京师巡捕营以及步军营各营所承担的缉捕案件已经到期限满,却没有查获案犯,那么步军统领衙门“例应咨参”,给予承缉任务者以相应的惩处。但在步军统领衙门经办此事的经承书吏,“专司其事,每月收受各营规礼,名曰窃案费”,即如果向衙门书吏交纳了“窃案费”,即便“遇有限满之案”,也可以“代为压阁消弭”,不予处理。这实际上变相纵容了盗窃案的积压。由此可见,在清后期吏治败坏的情形下,出现官匪一家的现象,绝非偶然。

其四,奖惩失灵。

清政府为调动五城司坊官的积极性,在严惩失职的同时,也进行奖励。但在缉捕盗窃案方面,所采取的措施始终存在奖惩失灵、进退失据的弊端。在清政府看来,五城司坊官完成本地缉捕盗窃案是其本职,因此往往重视惩罚,至于奖励则大多是针对司坊官拿获境外盗窃案犯。例如,嘉庆七年(1802)二月,当巡城御史明伦、茅豫等奏请对在拿获贼犯一案中出力的吏目杨立干予以奖励时,嘉庆帝认为:“此等缉捕事件原系五城司坊官专责,如有拿贼多名并缉获紧要之犯,办理果能迅速,经朕加恩,或将该员量予议叙,或赏给缎匹,皆非可援以为例。乃自上年以来,步军统领、五城多有拿获寻常案犯,辄即奏请恩叙者,殊觉过滥。”嘉庆帝强调,“若似此拿获一二寻常案犯,乃职分应办之事,遽尔纷纷渎请,恐启侥幸之渐”。因此,杨立干“不必给予议叙”,而且“嗣后遇有拿获寻常案犯者,俱不准奏请议叙”。

由于对五城司坊官缉捕盗窃案的奖惩失当,结果造成司坊官更愿意把精力放在抓捕邻境逃犯上,至于辖区内的盗窃案件则基本不上心。道光九年(1829)二月,王琦庆奏称,近来“各该坊官拿获邻境逃犯,奏请引见者颇不乏人,皆由该坊官等以本任窃案逾限不获,不过罚俸而止,即偶有弋获,亦属分内之事,不能格外邀恩,遂任捕役纵容包庇,且遇地方报窃,往往设法讳饰。而于邻境逃犯,则多方购求,希图甄叙,是以本任窃案,愈积愈多”。此后,道光帝也通谕五城御史,以后司坊官拿获邻境逃犯、奏请议叙的前提是,“必须确查本任有无承缉窃案”,如果任内“无承缉未获之案,方准送部引见”,“如有承缉未获之案”,则不准议叙奖励。但由于针对司坊官的奖惩措施没有大的改变,这些约束往往形同虚设。

司坊官通过拿获境外发生的盗窃案犯,以邀功获赏,进而谋求升迁,其目的已是昭然若揭,其危害也是路人皆知,正如道光十三年(1833)七月御史周开麒所言:“各坊官本任缉捕疏纵甚多,岂有才优于事、越境留心之理?即使果能越境留心,而职任废弛,即不得称为能事。似此本任之案不能弋获,而拿获邻境要犯数名,即可侥幸保举,滥邀甄叙。若司坊各官相率效尤,舍己芸人,于本任职司转多旷废,殊非整饬捕务之道。”咸丰元年(1851)九月,清政府再次强调:“嗣后各城指挥等官如能查拿邻境要犯,方准请旨,量予鼓励。若仅于该管地面访获寻常案犯,仍不得滥行请奖。”但清政府除了不断重复强调五城司坊各官“务当严饬所属,不分畛域,一体查拿”,且不得“有取巧之心,置本任捕务于不顾”之外,似乎已黔驴技穷,拿不出有效的解决办法。至清末,司坊官一味倾心于抓捕邻境盗贼,以至于清廷不得不规定,“司坊官员拿获斩枭盗犯三名以上者,准照章请奖,不及三名者,先行存记,至绅士拿获盗犯斩枭,每案无论获盗多寡,准照寻常劳绩请奖”。由此可见,清后期政府对五城司坊官的奖惩措施已经严重失灵,陷入了进退两难的困境。

(本文摘自刘仲华著《辇毂之下:清代北京五城行政与城市治理》,中国人民大学出版社,2025年6月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)