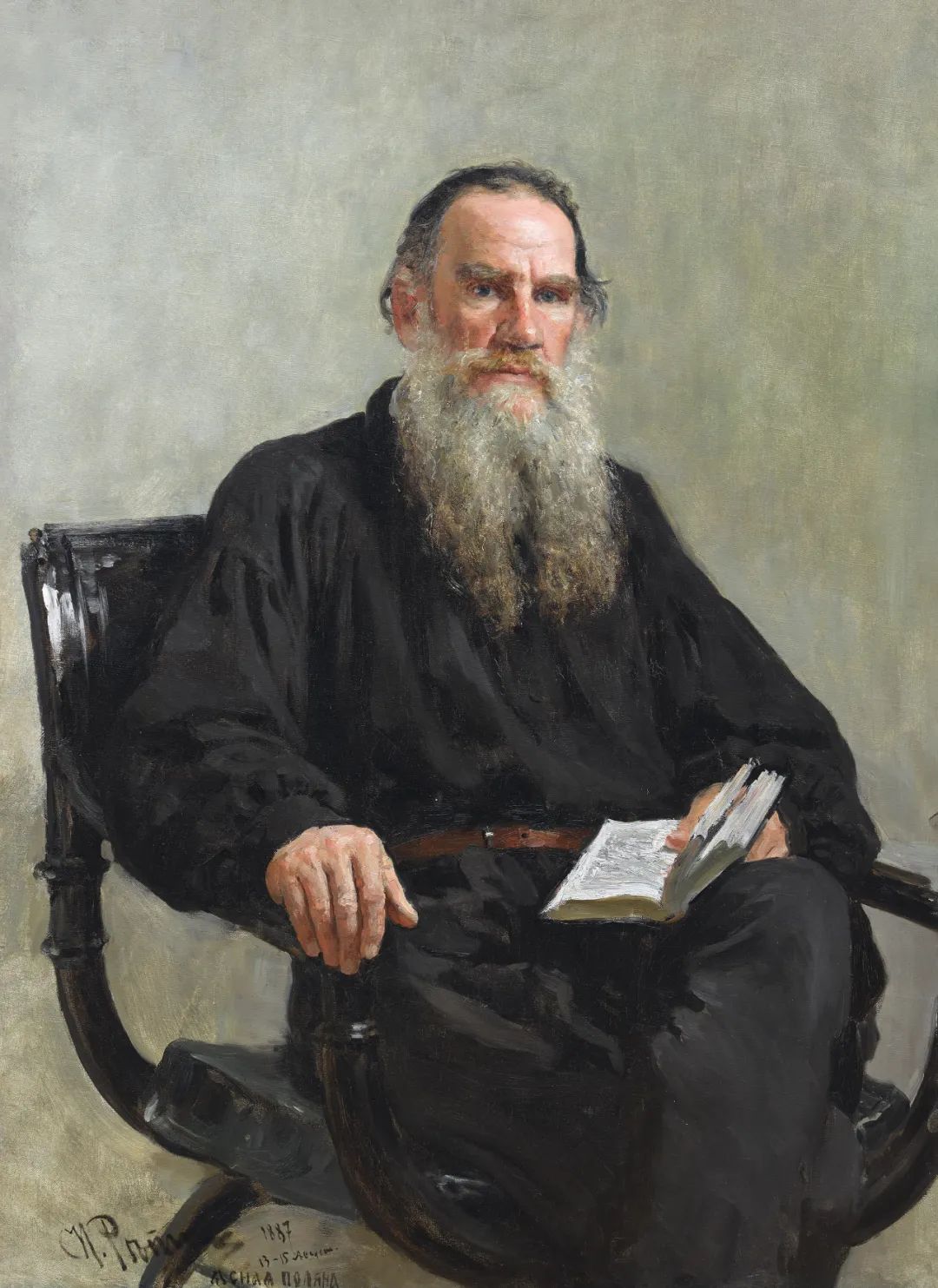

正在国家博物馆展出的“涅瓦河畔的遐思——列宾艺术特展”展厅,一幅看似朴素的肖像画前总是聚集着不少观众。画面中,列夫·托尔斯泰身披黑袍,长须如雪,那双穿透画布的灰色眼眸仿佛仍在思考人类深刻的命题——这是1887年夏天,列宾为托尔斯泰创作的“心理肖像”代表作。这幅画不仅见证着两位大师三十年的友谊,也见证了一个俄罗斯文艺的黄金时代。

国家博物馆“涅瓦河畔的遐思——列宾艺术特展”现场,一名观众正在《列夫·托尔斯泰肖像》前驻足观看。国家博物馆 图

这幅名为《列夫·托尔斯泰肖像》的画作,是列宾仅用三天完成的肖像,以惊人的简约构图传递出作家丰富的内心世界,灰黑色调映衬着发红的脸膛和那双“精光四射的眼睛”,令观者仿佛感到“那灰色眸子会突然一转,长髯如雪中紧闭的双唇也会开口说起话来”。列宾放弃了所有浮华修饰,以农人般粗大的双手和束在黑袍上的深棕色皮带,捕捉了托尔斯泰作为思想者与实践者的双重本质——正是这种本质,使得这幅肖像成为俄罗斯民族精神的视觉象征。

伊利亚·列宾 《列夫·托尔斯泰肖像》 1887年,布面油画,124厘米×88厘米 特列季亚科夫画廊藏

巨匠之间的心灵共振

1880年,当36岁的列宾初次走进52岁的托尔斯泰位于莫斯科哈莫夫尼基的宅邸时,一场跨越艺术与文学领域的伟大对话就此开启。列宾用他那观察入微的画家之眼“把托翁仔仔细细、上上下下扫视了一遍”,随即以毫不逊色的文笔记录下文豪鲜活的形象:“列夫·托尔斯泰真的是这样的吗?原来他是这样的人!...他的头也没我想象的大”。这次相遇开启了艺术史上罕见的三十年知交,两人彼此相访,互通书信,交流思想,在亚斯纳亚·波良纳庄园的林间小径上激烈辩论艺术本质与社会责任。

伊利亚·列宾 《托尔斯泰在森林里》 特列季亚科夫画廊藏

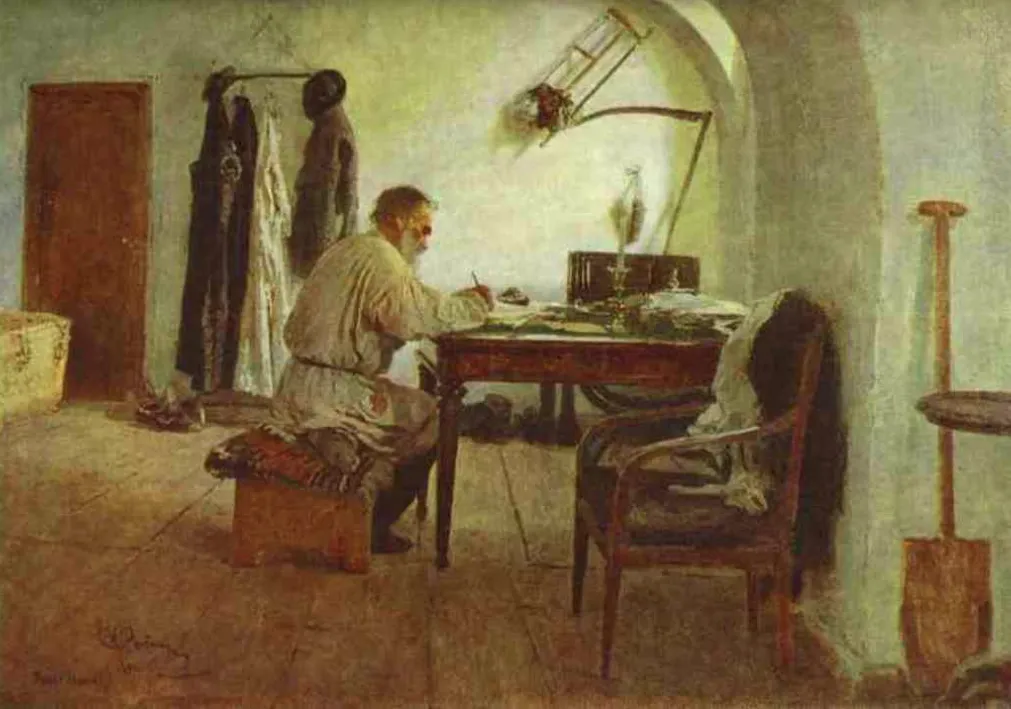

伊利亚·列宾 《托尔斯泰在书房》 俄罗斯国家文学博物馆藏

列宾笔下的托尔斯泰系列作品构成了世界艺术史上最完整的艺术家心灵记录之一:他一生为托尔斯泰创作了十二幅肖像画、二十五幅素描、八幅家庭成员的素描、十七幅作家作品的插图,外加三尊石膏像。这些作品超越了传统肖像的庄重框架,捕捉到文学巨匠作为“人”的鲜活气息:从耕地的托尔斯泰、写作中的托尔斯泰,到长椅上、病榻上的托尔斯泰,列宾的画笔“没一点虚饰”,在大自然中“清除了一切浮躁和杂念”。

伊利亚·列宾 《列夫·托尔斯泰在劳作》 1887年 莫斯科特列季亚科夫画廊

1887年8月的一个酷暑之日,列宾见证了震撼心灵的一幕——托尔斯泰在亚斯纳亚·波良纳庄园的黑土地上连续耕作六小时。画家迅速打开素描本,“不失时机地在马、犁、托尔斯泰、马、耙子这整支队伍经过他面前时,画下全部细节”。诞生于这次观察的《列夫·托尔斯泰在劳作》成为艺术史上最独特的文人肖像之一:头戴白色便帽的作家迎光扶犁,胡须飘在胸前,肥沃的黑土在脚下翻涌。托尔斯泰后来说,列宾对人民生活的描绘比任何其他俄罗斯艺术家都要好。

伊利亚·列宾 《赤脚的列夫·托尔斯泰》1901年

列宾为托尔斯泰创作的多幅肖像中,精神共鸣超越了技术表现。当托尔斯泰看到列宾的名作《伊凡雷帝杀子》时,曾由衷赞叹:“列宾真是好样的!无法形容这幅画何以画得这么好!如此高超的技巧,以至于看不出技巧在哪里。” 同样,列宾在给批评家斯塔索夫的信中倾诉:“我的上帝,这个托尔斯泰的灵魂是多么的包罗万象啊!一切生生不息、活生生的东西,整个自然界,都真实地反映在他身上,没有丝毫虚假......” 这种精神共鸣在1901年的《赤脚的列夫·托尔斯泰》中达到顶峰——两米高的画布上,白衣黑裤的托翁赤足立于林间,双手插在腰带里,陷入沉思,成为朴素思想巨人的永恒象征。

列宾与托尔斯泰的友谊映射出19世纪俄罗斯艺术与文学交织的壮丽图景。正如车尔尼雪夫斯基提出的“艺术是现实的反映”和“艺术是生活的教科书”,两位大师通过各自媒介实现了共同的现实主义理想。列宾笔下的托尔斯泰既是文学天才,又是接地气的农人;既是在书斋中创造不朽杰作的思想者,也是在黑土地上躬耕的实践者——这种双重性揭示了列宾对知识分子的理解:真正的精神贵族应当扎根于民族土壤之中。

“艺术共和国”的缔造者

列宾的“朋友圈”远不止于托尔斯泰一人。他的艺术共和国里居住着当时俄罗斯最杰出的作曲家、作家、科学家,他们彼此激发,共同塑造了19世纪俄罗斯文化的黄金时代。列宾一生画了数百幅肖像画、数千幅素描画,其中许多主角正是他的私人朋友,因此他的书信体文学遗产总计有信函逾万封——这些信件见证了那个群星璀璨的“朋友圈”的深度与广度。

伊利亚·列宾 《穆索尔斯基肖像》 1881年 莫斯科特列季亚科夫画廊

在列宾的艺术交际圈中,作曲家穆索尔斯基占据着特殊位置。当穆索尔斯基看到《伏尔加河上的纤夫》时,激动地致信列宾:“我连做梦都能看到他们,吃饭都想看到他们——伟大的、没有被渲染被美化的、真实的俄罗斯人民的生活!” 这种对底层人民的深切观照,成为连接列宾与音乐家们的精神纽带。作为回应,列宾为这位音乐天才创作了震撼人心的肖像——在穆索尔斯基生命最后时刻,列宾用四天时间在病榻前完成的画作,捕捉了作曲家深邃的眼神和因酗酒而浮肿的面容,成为音乐史与艺术史上的双重珍宝。

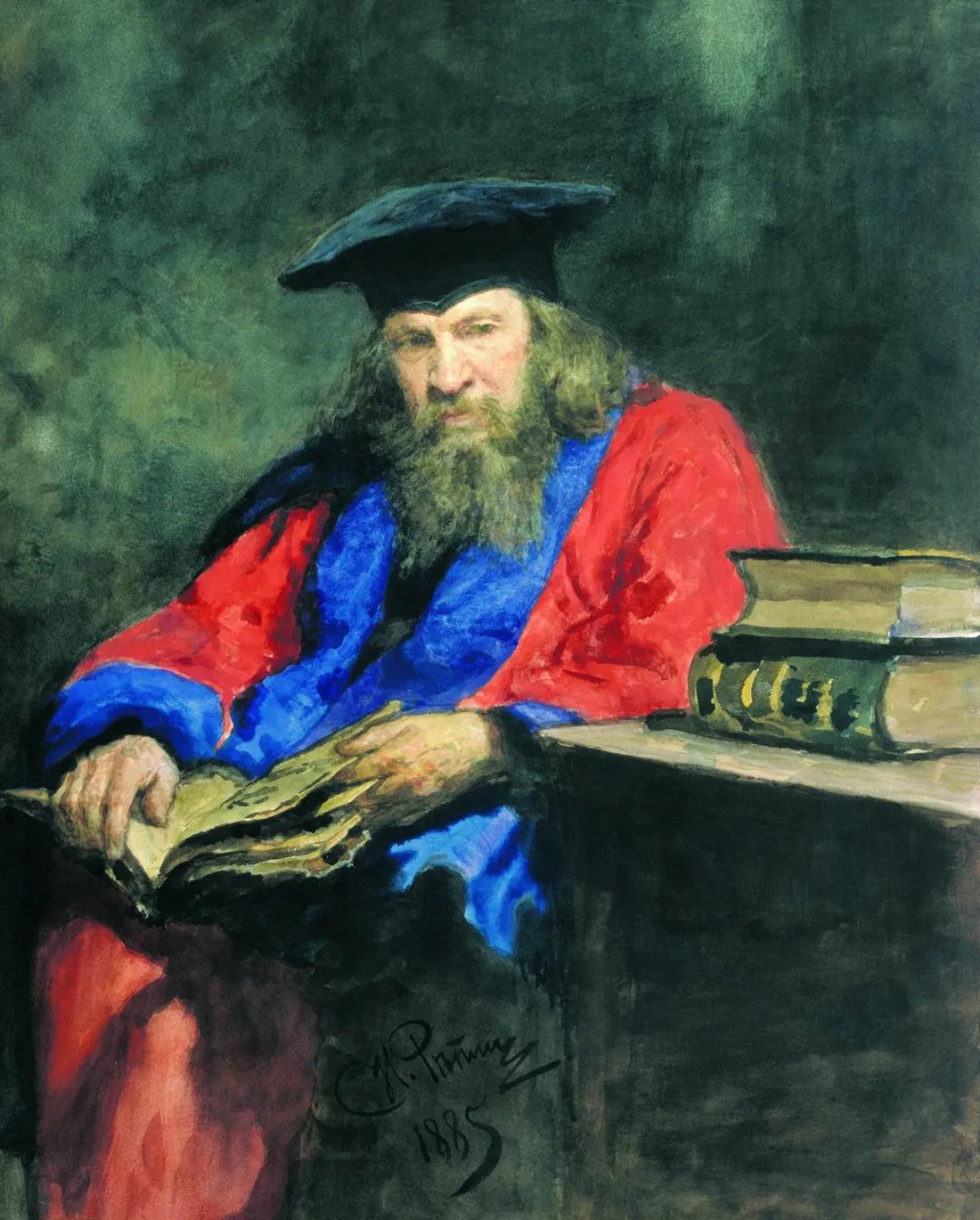

伊利亚·列宾 《季米特里·门捷列夫肖像》1885年

列宾的肖像长廊中,科学家群体同样熠熠生辉。他创作了伟大的化学家门捷列夫、生理学家巴甫洛夫的肖像,为俄罗斯科学黄金时代留下了珍贵的视觉记录。这些作品超越了单纯的形象记录,成为科学与艺术对话的见证。

伊利亚·列宾 《伊凡雷帝杀子》 1885年 莫斯科特列季亚科夫画廊收藏

列宾的文学朋友圈同样令人惊叹。他不仅为托尔斯泰创作了大量作品,还为屠格涅夫、高尔基、马雅可夫斯基等作家绘制了肖像。特别值得注意的是,列宾为作家迦尔洵创作的肖像成为历史名画《伊凡雷帝杀子》中皇子的形象来源。这种跨界融合体现了列宾独特的创作方法:他从不简单照搬模特,而是主张“对艺术创作来说,照搬模特儿是不够的,画家要把使人陶醉的魅力和打动自己的印象,倾注到作品里去”。

伊利亚·列宾 《查波罗什人写信给土耳其苏丹王》 1880-1891年 圣彼得堡俄罗斯国家博物馆收藏

列宾的创作态度深刻影响了整个艺术圈。在创作《查波罗什人给土耳其苏丹回信》时,列宾从1878年开始构思,直到1891年才完成。其间他创作了数百幅草图和素描,数十次修改人物位置和姿态。正如他满怀深情地剖白:“我爱查波罗什人,因为他们见义勇为,善于捍卫自己的自由,保护被压迫的人民”——这种对自由精神的礼赞成为连接列宾与同时代进步知识分子的思想基石。

画笔传承的星火

作为19世纪俄罗斯艺术教育的核心人物,列宾的“朋友圈”不仅包括与他比肩的大师,更延伸至下一代艺术家的培养。他在美术学院的教学工作使他成为连接两代艺术家的关键枢纽,而他开放包容的教学理念则催生了多元化的艺术探索。

尼古拉·费欣 《菜娥——卷心菜收获的季节》 布面油画 219×344cm 1909年

列宾的教育哲学植根于对个性的尊重。他虽为现实主义大师,却从不限制弟子的风格探索。这种开放性在尼古拉·费欣身上得到最佳体现——这位列宾美术学院的高材生虽师从列宾,却发展出装饰意味浓厚的个人风格。费欣的毕业创作《菜娥——卷心菜收获的季节》获得学院最高奖,为此他获得了去法国和意大利出国考察的机会;而他的《无名女郎》更在慕尼黑国际展览会上荣获金质奖章。尤其值得注意的是费欣在素描领域的革新:他利用线面结合的方式处理光影造型,时至今日在国内高校中仍是极佳的教学范本。

伊利亚·列宾 《国务会议》1901-1903年

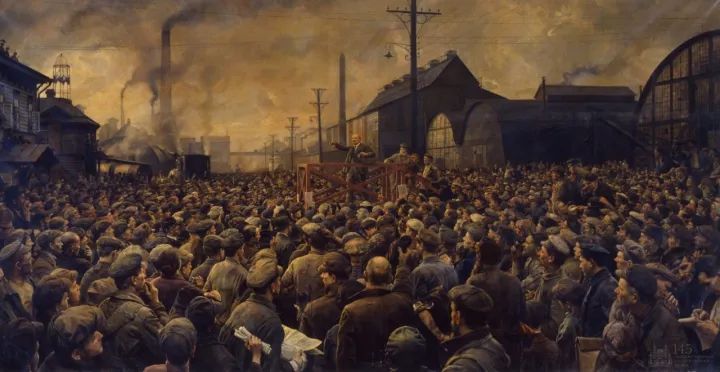

列宾的另一位重要弟子伊·伊·勃罗茨基则选择了不同的艺术路径。他继承了老师对现实社会的深刻关注,成为苏联现实主义绘画的重要代表。在1901-1903年列宾创作大型油画《国务会议》时,勃罗茨基参与了这一宏大工程——列宾预先描绘了包括沙皇尼古拉二世在内的近80个官员的写生肖像。勃罗茨基从中学习了老师“最细致地了解人物、表现最真实社会现象”的传统,这一经历深刻影响了他后来的创作。勃罗茨基后来成为苏联第一位荣获列宁勋章的艺术家,他创作的《1917年5月列宁在普基洛夫工厂工人大会演讲》延续了列宾的现实主义精神。

伊·伊·勃罗茨基 《1917年5月列宁在普基洛夫工厂工人大会演讲》 1929年 303厘米×575厘米

列宾的教育遗产通过弟子代代相传,形成了深远的影响力谱系。他的学生格拉巴里成为莫斯科国立特列季亚科夫画廊的馆长和国立苏里科夫美术学院院长,是“第一位把外光写生纳入美院课程”的教授。而格拉巴里的学生梅尔尼科夫后来担任列宾美术学院院长,在美院任教五十多年,培养了包括李天祥、苏高礼、王铁牛等中国留学生在内的众多艺术家。这条师承链印证了列宾教育理念的持久生命力——他既是严格的技巧训练者,又是艺术个性的解放者。

1930年,86岁的列宾在芬兰湾畔的佩纳特庄园安详离世,告别了他用画笔记录的伟大时代。回望他与托尔斯泰、穆索尔斯基以及众多文化精英的交往,我们看到的不只是私人友谊,更是一部19世纪俄罗斯精神生活的集体传记。列宾为托尔斯泰创作的七十余件作品,如同一条视觉纽带,串联起那个时代最璀璨的思想星座。

伊利亚·列宾 《库尔斯克省的宗教行列》 特列季亚科夫画廊藏

伊利亚·列宾 《画家女儿的肖像》 特列季亚科夫画廊藏

伊利亚·列宾 《意外归来》 特列季亚科夫画廊藏

当今天的观众在国家博物馆特展上看到《库尔斯克省的宗教行列》中那些被阳光镀上金边的面孔,或在《阳光下》列宾女儿的微笑中感受温暖治愈的力量,又或在《意外归来》革命者平静面容里读出千言万语时,艺术大师的“朋友圈”已跨越时空,向每位观众发出邀请。列宾画笔下的托尔斯泰依然以穿透灵魂的目光注视着世界,仿佛仍在提醒世人:真正的艺术创造,永远诞生于心灵与心灵的真诚对话中。