2024年是恋爱养成游戏《心跳回忆》初代发售的三十周年。几乎已经转型为博彩公司的科乐美仍然“不忘”三十年前对玩家们发出的“forever with you”的许诺,宣布为了纪念三十周年,将在Nintendo Switch上发行《心跳回忆-forever with you》的重制版。即便重制版仅在日区销售,且仅有日文,竟也达到了首日2万套的销量。这款历经四代发展,并延伸到乙游领域的恋爱养成游戏,如今,除了偶尔将尚有些许人气的角色丢到柏青哥上联动一下外,堪称早已“死”得悄无声息。然而,重制版所掀起的小小的浪花,尽管并没有改变这个已经彻底“死去”的游戏系列的命运,但是却使无数的老玩家,尤其是中国地区的老玩家社区之中,有了某种回光返照的感觉。已经“沉睡”了十多年的建站于2003年的tokimekiclub论坛(心跳俱乐部)甚至涌现了数波“日活”。尽管波澜甚微,但是依然足以召唤出曾经的过往——《心跳回忆》初代和中国上世纪九十年代的玩家之间的一种“昭示”。这种“昭示”既让人如此念念不忘,又让人猛然顿悟到原来“当下”其实早已被游戏所揭示,只是彼时身处于历史之中的玩家无法看到历史本身罢了。

一、通往“恋爱”之路

Can you feel that I'm close by

——Lain

“历史学家们总喜欢将艺术和人文科学的发展单独处理,与其所在的背景分离开来——包括作者本人在内——却不管事实上的根源与社会联结得有多么扎实、有多么深刻。”[①]对此,最为戏谑之处莫过于游戏与文学之间似乎永远无法达成事实上的比较,尽管这些游戏与文学的作品阐释的最终指向可能都具有相当趋同性。同样的,在游戏内部也是如此。上世纪九十年代的游戏似乎已经与当下无缘,或者仅仅是作为用以支撑阐释“当下”的一种抽象存在——因其“文艺”而失掉了历史。那么对于《心跳回忆》初代而言,对于彼时的中国玩家而言,这种“失掉了”的历史是什么呢?

上世纪九十年代,中国玩家尚处在一个既不存在“角色”,也不存在“二次元”的旧世界。系统的日式“角色论”——大冢英志的《角色小说创作方法》——直到平成十八年(2006年)才由角川文库出版,至今都还没有完整中文译本。在彼时的玩家眼中,是无法看到或者理解,如今被广泛宣称的游戏、动漫、网络文学、轻小说之中的后设性角色的,尽管可能这些过去的游戏角色本质上已经属于后设性角色。后设性角色的悖论在于,首先需要玩家与读者意识到这些角色的“后设性”,并且承认“后设性”带来的结果——官方周边、官方衍生、同人创作等等。然而,这一切,在上世纪九十年代,即便是1994年接入互联网之后,也都因其不可想象,而均是恍若虚空一般的存在——不论是作为概念,还是作为实体。那么以角色恋爱为核心的《心跳回忆》初代,则不能当然地作为“角色论”的游戏与二十世纪九十年代中国玩家的相遇。若要理解《心跳回忆》初代之中游戏角色与玩家之间“恋爱”路径,那便不得不依靠某些与之相关的历史叙述了。

九十年代的中国游戏玩家,尤其是彼时能够接受并喜欢日本动漫风格审美的玩家群体,他们一方面缺乏谱系性的大众文化认知,另一方面却又瞬间“摇匀”日本与美国从二十世纪八十年代至九十年代的有关动画的大众文化。各大地方电视台,一边播放着1975年的《时间机器》,一边播放着1993年的《灌篮高手》,还一边播放着1984年由美国金和声公司根据日本动画《超时空要塞》《超时空骑士团》《机甲创世纪》重新剪辑改编的《太空堡垒》(Robotech)。从冷战到冷战结束的日美的动画作品就这样一股脑地、毫无关联性地、破碎地涌入到彼时尚年轻的受众脑海之中。谱系性认知的匮乏意味着,他们既无法识别作为玩具推广的《六神合体》《特种部队》等制作的商业意义,也无法区分日美动画的真正的差异,就像《星球大战》(Macron-1,又译《麦克瑞一号》)作为《战国魔神》《亚空大作战》美式重剪、《战神金刚》作为《百兽王高莱恩》《机甲舰队达莱卡XV》美式重剪一样。这些动画,凭借更早的美国动画《变形金刚》(G1系列)的影响,在很长时间都被理所当然地被视为美式动画来理解。毫无关联性的、破碎式的涌入,也让受众无法理解这些差异时代的作品中可能蕴含着的文化身份——《棒球英豪》(touch)与《灌篮高手》内藏的昭和与平成的差异、《凡尔赛玫瑰》与《婆娑罗》的女性主义表达等等,对彼时的受众来说尚是无法理解或者无法准确把握的事物。这意味着,对于彼时的动画受众来说,每一部作品都是一部独立的作品,正如审视传统文学作品一样,这些作品中的角色、情节从未被单独地被理解为可以剥离的“设定”。而这种对于动画的理解,也随着动漫与游戏受众的重合性,不可避免地延伸到对游戏的理解上来。《心跳回忆》也理所当然地遵循了这条九十年代接受的路径。玩家们无法从GALGAME谱系中去理解《心跳回忆》,而是将其直接地放置到九十年代末的环境中去看待。1999年,《心跳回忆》简体中文PC版发行,并通过盗版产业迅速形成影响力。

在没有御宅文化氛围的九十年代中,抑或说,在一个所谓“角色化”与“设定”等如今已经泛滥的二次元概念并不流行的时间段中,《心跳回忆》中所提供的游戏体验,在缺乏谱系性关联的环境中,并不当然成为一个东浩纪语境中的后设性叙事。对于彼时的中国玩家来说,能够与《心跳回忆》产生联系的,除了在养成游戏过程类似的《美少女梦工厂》里找出一点相似感之外,几乎是一种全新体验。既不是《神秘岛》式的“点点点”的解密,也不是走迷宫的RPG,而是被称之为恋爱的体验。同时,在游戏的恋爱体验之中,产生了更为重要的“日常”。

上世纪九十年代,是一个“日常”兴起的时代,但是又是一个“日常”匮乏的时代。在经济高速上行的九十年代中,个体的日常生活变得逐渐脱离稳定的状态,流徙与变动成为生活的主要节奏。在流徙与变动之中,“日常”生活变得复杂起来,更多人更多事,成为个体所必须经历的复杂过程。然而,这种“复杂”却并没有让个体的生活变得丰盈,而是导致了个体的“匮乏”。毕竟,能够感受这种流徙与动荡的群体,大半都有着过去年代生活的经验——稳定且牢固的生存感。这种“匮乏”如果在文学领域去寻找的话,就是那些或者已经关闭,或者虽然尚未关闭但是已经停止更新的古早的文学论坛,诸如暗地病孩子等文学网站。而在缺乏自我表达的游戏领域,则转变为对某类游戏的高度偏好。如果说对《仙剑奇侠传》等RPG的偏爱呈现的是一种潜在的对流徙经验的向往与认同的话,那么对《心跳回忆》的偏爱则成了对稳定的可预测性的“日常”与未来的向往。

脱离了谱系性认识,混合了日常经验的期望,《心跳回忆》对于玩家而言,尤其是那些高度偏爱它的玩家来说,就不仅仅是某类“设定”与某个“角色”,游戏及其人物,被转换为具有现实穿透力的体验,乃至于经验。这种独特的九十年代的玩家经验,正是在无数基于阐释学的游戏解释中被忽视的“历史”,在亚文化研究的谱系被理所当然地贯穿下来,在其中,游戏消失了,玩家也消失了,所剩的只有“后现代”的自我彰显。三十年后,《心跳回忆》的重置,恰是一个重拾这段历史的契机,也是重寻“恋爱”体验的路径。

二、单向度的柏拉图之恋

She's the same as me, so she's predictable.

——Lain

角色论俨然已经成为理解游戏、动漫乃至网络小说的必然方法,然而,九十年代末的《心跳回忆》对于彼时的玩家来说,却并非角色性的。与同为美少女养成游戏的《美少女梦工厂》相比而言,《心跳回忆》因其所具有的日常性,在彼时的玩家之中产生了能与现实经验相互影响的真实体验——玩家与14位少女之间的“恋情”。这种“恋情”与当下亚文化领域的“厨力”、“粉丝”等等是不同的,其并非基于角色设定而产生的角色性魅力,而是构成玩家主体与14位少女间的纯粹的“恋爱感”,或许可以称之为“单向度的柏拉图之恋”。

对于九十年代的玩家来说,“日常”匮乏感中重要的一面便是对于男女之间“恋情”的困惑。在彼时流行的通俗文学中,无论是“金古柳”的武侠小说,还是琼瑶的言情小说,所谓“恋情”都并非“日常”,传奇、苦恋、虐恋等都是与日常生活并无直接关系的故事。而在严肃文学中,所谓“恋情”都有天然地含带着“现实主义”的主题要求,无论是王安忆,还是林白、陈染都在看似日常经验的文学叙事中呈现对一般个体来说最不“日常”的表现。实际上,追求“典型性”的创作本身就包含着对日常之日常的摒弃。不仅仅是文学的领域,身处于九十年代中,年轻玩家们一方面耳濡目染着高速转变的社会文化氛围,另一方面却又被困在因各种原因导致的因循守旧的日常环境之中。经验与体验因此而割裂。

这种经验与体验的割裂最直观的显现之处就在男女之间的“恋情”,尤其是未经世事的九十年代的年轻玩家们。九十年代的年轻玩家们,大都未能经验八十年末期那种令人眩晕的世代浪潮,尽管他们的经济环境或许远胜于八十年代,但是他们所经历的因循守旧的规训却远胜于其前辈。急剧的、大规模的社会变迁造就了一大群的匮乏的空洞者,他们中的大多数,在社会的焦虑中悸动颤栗。他们迷茫无助,只能在陌生的外来文化中寻找自我;除了某些显而易见的例外,他们只能寻求当时最新的品味标准,而传统文化标准却又是许多安全的文化消费者无法质疑且无法抛弃的。[②]实际上,仅仅从作为支撑主流文化氛围的文学作品中,就可以理解这种割裂。无论是在现当代文学中,还是中国古代文学中,所涉男女之间的情感叙事都具有一种严密的规范性。这种“严密的规范性里包含了细节繁复的故事和规例,它们把人的行为定义成好的和坏的,道德和不道德的、纯洁和不纯洁的、可耻的和值得歌颂的、品行端正的和卑鄙下流的,从而把人类的行为与同样包含好坏善恶的文化宇宙观、宏大的集体叙事联系在一起。”[③]恋情并非自然的本能,亦并非布尔乔亚式的自由,严密的规范性构筑了一个基于理想、信念以及阶级身份共同体的恋爱系统。然而,在高速变动中的经济社会中,这个系统既让人难以信服,又让人充满向往。个体与个体之间的恋情便如此地被割裂开来。虚构的柏拉图之爱,在此间既是文学叙事的不可信宗旨,也是个体梦幻的蜗壳。因此,所谓的男女之间的自由的“恋情”对于他们来说,既是理所当然,又并非理所当然。

《夜行侦探·迷失者》(EVE The Lost One)

《心跳回忆》的出现破除了这种难以言说的暧昧。14位少女,在GALGAME谱系知识匮乏的时代,是玩家无法识别的几乎固定的符号。如今看来,《心跳回忆》中的人物都有着与九十年代日式ADV设定偏好的高度相关性,诸如,红发女主是很多GALGAME中默认的设计。不过正因为玩家无法从谱系的向度去理解游戏,这就反倒实现了对符号性与设定性的祛魅,谱系性转变成为唯一性,角色转而变成了可以穿透现实的鲜活人物。不过,与纯粹现实中那种割裂式的主体间复杂情感相比较,《心跳回忆》中人物与玩家的情感,对玩家来说则既符合规范性所建构的恋爱系统,又能填补因社会变动而产生的“日常”的匮乏,换句话来说,个体在游戏的体验之中,认可了某些规范性之外的情感结构。

藤崎诗织,作为《心跳回忆》初代的女主角,其与玩家之间存在宛若“日常”之镜像般的关系。尽管游戏中14位少女都是潜在的主角,玩家自己的偏好决定了哪一位少女会成为一次游戏流程中的核心,然而藤崎诗织的存在是特殊的。她是玩家进入到游戏世界所见到的第一位少女,也是玩家开始游戏之后结识的第一位少女,同时,她与玩家的日常生活息息相关——既是青梅竹马,也是玩家可以隔窗相望的邻家女孩。对如今熟悉日本动漫读者与ADV玩家来说,藤崎诗织的设计简直可以称之为GALGAME与动漫中的“日常系”作品的典型,是《同级生》女主樱木舞与《棒球英豪》女主浅仓南的综合体。不过,对于彼时的玩家来说,这一切都是如此的独特,并且又令人感觉亲切。青梅竹马与隔窗相望的邻家少女,对于上世纪九十年代的玩家来说,大都对其充满了向往。极速变化的九十年代,产业调整、单位改革、下海经商以及家庭情感的动荡,让很多年轻的玩家都经历着各式各样的流徙,在种种原因之下,搬家、转学与更换城市让稳定与牢固的交往关系变得匮乏。流徙与变动固然制造大量新奇的经验,但是却造成了稳定“日常”的匮乏。可以说,在流徙中的个体过于丰富的见闻经验与孤独的日常生活体验之间,有着难以弥补的鸿沟。就如“恋情”上的割裂一般,生活的经验与体验实际上也发生着断裂的情况。因此,藤崎诗织恰如桥梁一般,将在“恋爱”与“日常”的断裂中的个体以最安全的方式黏合起来。玩家在她身上看到自我似乎一直失去的某种东西——“前现代”的稳定感被“后现代”的符号意象召唤出来。

《棒球英豪》女主浅仓南

与现实的变化难测相比较,《心跳回忆》中的少女们是如此的易于理解。她们的性格毫不遮掩地表现在日常的交往行为之中,玩家所有的选择都会直接呈现在少女们的言语与行动之中。由少女们所编制的日常,是可以稳定且可以预测的,但是这种稳定与预测又没有被程式化地看待。正如前文所论述,彼时的玩家无论是对GALGAME,还是对养成型游戏,在缺乏谱系知识与全面攻略的情况下,《心跳回忆》所提供的语言选择支以及各种特殊交往事件的触发不仅是丰富,而且是独特的。不同玩家对于同一少女的“恋情”完全可能产生不同的游戏经历体验。因此,与14位少女反复相处的多周目游戏过程,依旧充满了在彼时玩家看来的不可思议的唯一性。更重要的是,与少女的交往过程由于游戏的数字性以及游戏规则的全年龄,这种“恋情”是真正意义上的“恋爱”,近乎摒弃所有了肉体性欲望之可能的“纯爱”。并且,因其过程的简单性与私密性,使得个体与数字少女之间的“纯爱”转化为主体与数字少女之间的精神共鸣。这种共鸣不仅呈现在主角藤崎诗织身上,几乎所有少女都承担某种精神之共鸣,馆林见晴、虹野沙希、片桐彩子等都有着各自与玩家间形成差异性的共鸣。

玩家在《心跳回忆》的少女身上,不仅体验到了能够在断裂中短暂存在的纯粹恋情,同时看到自己或许理应有的“日常”。游戏的流程始终围绕着校园与家之间的日常生活,从学校中充满戏剧性的偶遇,到形形色色的社团活动,节假日的相伴出行,以及情人节、生日等更具私人性的活动。然而,与真正的现实之日常的差异就在于,游戏中这个没有家庭制度规范的家庭以及没有学习理想规范的学校之日常是如此的充沛,现实之日常被映照出匮乏的景象,尽管生活的经验已经繁复。现实之日常的真实性被压垮了,玩家的理想“日常”被游戏所镜像出来,在少女之中,玩家看到了自己,将镜像作为想象现实的依据,幻灭便由此而来。

在他的一生中,他接受了一系列教育者的熏陶,而这些教育者也都远离其父母家园——这是一种令人幻灭的情感教育……[④]

《心跳回忆》因其所在时代特性,成为GALGAME中近乎唯一的存在,其所映照出的“日常”之匮乏,成为之后时代的日常,其所呈现的个体关系的稳定与纯粹性,成为了被嘲笑的事物。或许,正是因为此,如此单向度的柏拉图式的想象爱恋才能在如此的时间内存在吧。

三、优绩人生的破碎感与存在感

Let's eliminate everything trivial in the world.

——Lain

“130魔女”,这是玩家对《心跳回忆》女主角藤崎诗织的既爱又恨的称呼。虽然游戏能够为玩家带来恍若真实版的“恋爱”体验,然而要想实现在传说树下告白的真正结局,依然还是需要满足作为游戏规则的种种条件。这些条件除了通过日常行为提升的少女的好感度之外,便是更为具有基础决定性的玩家自身的数值养成。《心跳回忆》在游戏系统上是非常正统的日式养成型游戏,九项养成数值此消彼长,构成主角/玩家在游戏中被少女们认知的形象。当然,在缺乏生成式人工智能的九十年代,少女们所谓的认知都是程序对于玩家数值的既定反应,但是在游戏的流程中,游戏通过各种生动的日常将数值变动转化为与少女之间的情感反馈,由此形成了玩家意识到的少女们认知的形象。而作为潜在主角的藤崎诗织,玩家要达成诗织的告白,除了好感度之外,所有数值都必须在130以上(压力除外,压力要求50以下),因此被玩家称之为“130魔女”。如果用如今的眼光来看,藤崎诗织有着青梅竹马身份的设定,而又对主角有着如此之高的需求,显然已经是当下二次元领域中注定“败犬”的令人生厌的角色。

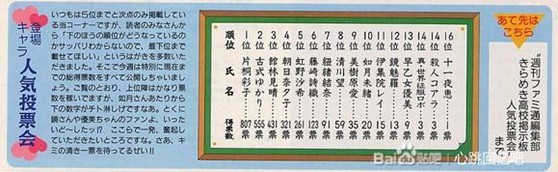

实际上,对九十年代日本玩家来说,在仅有《心跳回忆》本篇的时期,藤崎诗织的人气就不算高,从1996年的这次投票来看,对玩家数值要求低,且更具青春开朗性格,或者具有喜欢玩家倾向的少女更受日本玩家的喜爱。日本玩家人气选择的确非常符合从昭和到平成以来在GALGAME以及动漫领域中偏好转变的一般认知。实际上,在日本藤崎诗织的人气转变关键在于《心跳回忆》本篇之后的《心跳回忆放课后》以及《心跳回忆 Drama Series》,尤其是Drama Series VOL.3《启程之诗》(旅立ちの诗)中,对藤崎诗织与玩家主角间青梅竹马的关系做了更具活性化的展开,削弱了游戏本篇中的数值怪形象,她才成为一代游戏女神。不过,无论是《放课后》还是《启程之诗》,至今都没有中文版本出现,彼时的中国玩家,除却极少数有留学或者地域影响的玩家外,大部分都无法通过这些衍生游戏去更加深入地感知角色。然而对于彼时的中国玩家来说,人气最高的少女却是藤崎诗织,玩家们几乎都以能最终获得诗织的告白作为游戏首要的目标,而当时各种涉及游戏的杂志也都无一例外地将藤崎诗织视为核心角色予以展示,更不用说心跳回忆贴吧还有超过万楼的藤崎诗织角色签到帖(在百度对贴吧的整理中已经被删除)。

虽然同为九十年代,但是中国与日本并不相同,即便是同样的事物,也会产生截然不同的结局与影响。彼时中国玩家对于藤崎诗织的喜爱,揭示了九十年代青年群体文化氛围的另外一面。如果说对《心跳回忆》的偏爱是九十年代社会高速变革中产生的玩家对于自我与文化断裂的某种填补的话,那么对诗织的偏爱则完全走向这种“填补”的另外一面。玩家在游戏中追求诗织的过程,如今看来其实是一个非常“昭和”的过程,不仅要用大量的时间去努力提升自身的全面素质,并且将诗织的理想——上名牌大学,作为自己的理想,还要能够细腻地体察诗织在各种活动里的心思偏好。游戏中的三年,对于玩家角色来说绝不是一个轻松的三年,而是一个不断追求优绩,并最终走上精英化路线的三年。在这个过程中,很难不让人想到八十年代安达充创作的上杉达也与浅仓南之间的青春故事。“130魔女”所选择的是一条在如今看来是典型的优绩主义人生的道路,而玩家们在追寻魔女之时,也同样走上这条道路。不管玩家在现实中作出何种的人生选择,但是对于130魔女的认可,意味着玩家本身对这条“优绩之路”的某种认可。

在追寻藤崎诗织的过程中,现实的复杂性被简化为各项数值的要求,这天然与彼时国内高考扩招,经济发展与社会转型形成了一种微妙的同步。衡量主体的标准在考试与财富的拥簇下,逐渐被简化为直观的数字。优绩主义对于中国相当一部分人来说,从来不是一种外来的观念,也并非完全由于高速且激烈的社会变动而导致的观念,从某种程度上来说,其完全是源自个体内部的认知体现。尽管“日常”已经“匮乏”,前现实乃至现实式的稳固都被“后现代”打得稀碎,然而这却并没有将中国玩家导入到“平成”——日常对于九十年代的玩家来说,并非仅仅是“为了将自己的人生、当下的‘现实’变得丰富,……平淡无奇的日常才是最有魅力的幻想”[⑤],而是在看似追求“日常”的表象之下,通过对“日常”的确认,使自身重新回归到宏大叙事之中。如果仅从《心跳回忆》最直接的表现来说,那便是“纯爱”之结果——“纯爱”恰恰是最为符合教养体系中最为严肃的规范性之要求的产物。

在《心跳回忆》追寻藤崎诗织的过程中,彼时的玩家实现了一种与现实之间的自反。难以捉摸的不安定现实在游戏提供的丰富“日常”之下,作为理想之镜像映照出了玩家自我的想象,这种想象本应是一种自洽的轻松与安逸,但是却在对“130魔女”的追寻中发生了翻转。丰富的“日常”成为抵达告白终点的路径,优异的数值是通向成功的基础,由此轻松与安逸被替换为一种自恋式的自我驱使,自我则与上升时代的宏大叙事融合为一体,“日常”成为击穿“日常”的方法。易言之,原本缺乏稳定且体验匮乏的带有破碎感的人生,凭借优绩的形式实现了存在的自证。玩家在游戏中看到的自我,便是藤崎诗织,“130魔女”由此在玩家主体之中获得某种永生。

然而,当下一个世代的玩家,接触《心跳回忆》之后,他们的选择如何?至少从目前贴吧、BBS以及BILIBILI等所存的表达来看,如今虹野沙希、馆林见晴这些主动爱着玩家的少女们才更具人气。

四、 “永远属于你”

Time doesn't run faster or become slower.

Everything is a continuous result of the moment.

——Lain

“正如有开始就会有终结一般,美丽的邂逅亦终将迎来伤感的别离,因此,两个人之间的关系若能亘久不变,那将会是多么的幸福。在这光辉高中,流传着这样一个传说,在操场的一隅有一棵老树,于毕业当天在树下,由女生的表白而诞生的情侣,就会获得永远的幸福……”[⑥]当藤崎诗织在光辉高校(中学)的传说树下,向玩家告白之时,玩家完成游戏与现实之中的自我同一,重新回归到宏大叙事之中,主体的价值也得以获得肯定。然而,“永远的幸福”不仅意味着自我的自反,同时也意味着自我在一定程度上弃置作为“日常之日常”的经验过程,转而走向了“事件体验”的经验行为。

《心跳回忆》为玩家提供丰富的“日常”体验,然而这些日常却并非个体所经历的连续性经验,而是由特定的事件构成的充实日常。这种“充实日常”正与作为“日常系”代表的《凉宫春日的忧郁》中无聊的日常相反。《凉宫春日的忧郁》尽管用外星人、时间穿越者等处处表现出“并非日常”的奇异事件,但是其本质在于对“无聊”日常的肯定。个体的世界并非由充满意义的事件构成,“无聊”的实在才是个体存在的基础。《凉宫春日的忧郁》正是对普通的百无聊赖式的生活日常的积极肯定。虽然,看上去《心跳回忆》中绝大部分事件都是现实意义上的日常事件——郊游、生日、逛街、约会,但是对于个体来说这些日常事件却并非生活日常本身,而是个体生活中的特定事件。游戏将生活的时间与空间以事件的形式进行了压缩,从而构成基于事件的体验环境。玩家在接连不断的事件中不断培养自己与少女的感情,并由此跨越了原本属于生活日常的体验。

事件都带有某种“奇迹”似的东西:它可以是日常生活中的意外,也可以是一些更宏大、甚至更具神秘性的事情……在这方面,信念及其理由之间的循环关系或许更为根本……同样的循环关系,也出现在对爱情的理解中:我并非出于某些具体的理由(例如她的嘴唇或笑容)才爱上他——相反,恰恰是因为我爱上她,她的嘴唇和笑容才显得如此打动我的心弦。这正是爱情也具有事件性的原因。[⑦]

借用齐泽克的话来描述《心跳回忆》与彼时的玩家们理应是合适的。想象中“纯爱”式的朝夕相处,实际却是由事件构成的叙事性关系。从在光辉高校门前看到藤崎诗织的名字那一刻,玩家就已经进入到由事件体验构成的世界中。由于时间与空间连贯性的个体经历到经验的绵延性在此之中被截断,个体在适应如此状态的同时,或多或少都在其彼时独具的现实穿透力之下,将这种事件体验的经历带回到现实世界的日常经验之中。其至少意味着一种价值的颠覆——对“在恋爱中,一种绝对性的干预打乱了日常事务的节奏”的否定。的确,无论在游戏中怎样与少女们谈情说爱,玩家的非事件性日常几乎永远不会被打断。这在现实之中并非理所当然,但是却又必须理所当然,否则玩家个体将必然比较两种“爱恋”,由此少女们的魅力变得永存。

在齐泽克看来“日常现实是坚硬滞钝的存在,绝对物则是脆弱和稍纵即逝的”,什么是“绝对物”呢?“它是我们经验之流中所呈现的东西,它在美丽女子的温柔的微笑中,也在平日里粗鲁的大汉忽然闪现的关爱神情中……简而言之,绝对物是纯粹意义上的事件,是那些发生着的东西,它往往在完全显现之前就已消失不见。”[⑧]然而,作为电子数据存在的《心跳回忆》与少女们,由其所构成的事件是近乎永恒,当事件显现的时候,便永远地存留下来,并且可以反复显现。由此,少女们所构成的“绝对物”便替换了滞钝的日常现时存在,事件体验替换了日常经验。其结果,在当下被彰显出来,个体无法认可日常之日常性,而不断地寻求事件的体验,在此之中宏大叙事从未失去过意义。因为,“绝对物”的不朽与宏大叙事之间存在相互依存之关系。正如信仰及其理由的循环关系一般。

Fami通将《同级生》重制版评价为“找回那段伤感而又耀眼的青春”。或许对于彼时的中国玩家来说,这句话更适合用来评价《心跳回忆》。在自我割裂中寻求意义的个体,于懵懂中遇到名为诗织的少女,当在传说之树下接受少女告白之时,某种带有永恒性质的“绝对物”便对个体彰显出来。时代与个人在此达成共谋。这一切就像Lain中所说:“Existence and will. The rest is just data”。[⑨]

注释: