摩洛哥作家塔哈尔·本·杰伦(Tahar Ben Jelloun,1944- )的小说《一声哀叹》被收录在1995年的短篇小说集《初恋总是诀恋》(Le premier amour est toujours le dernier)中。

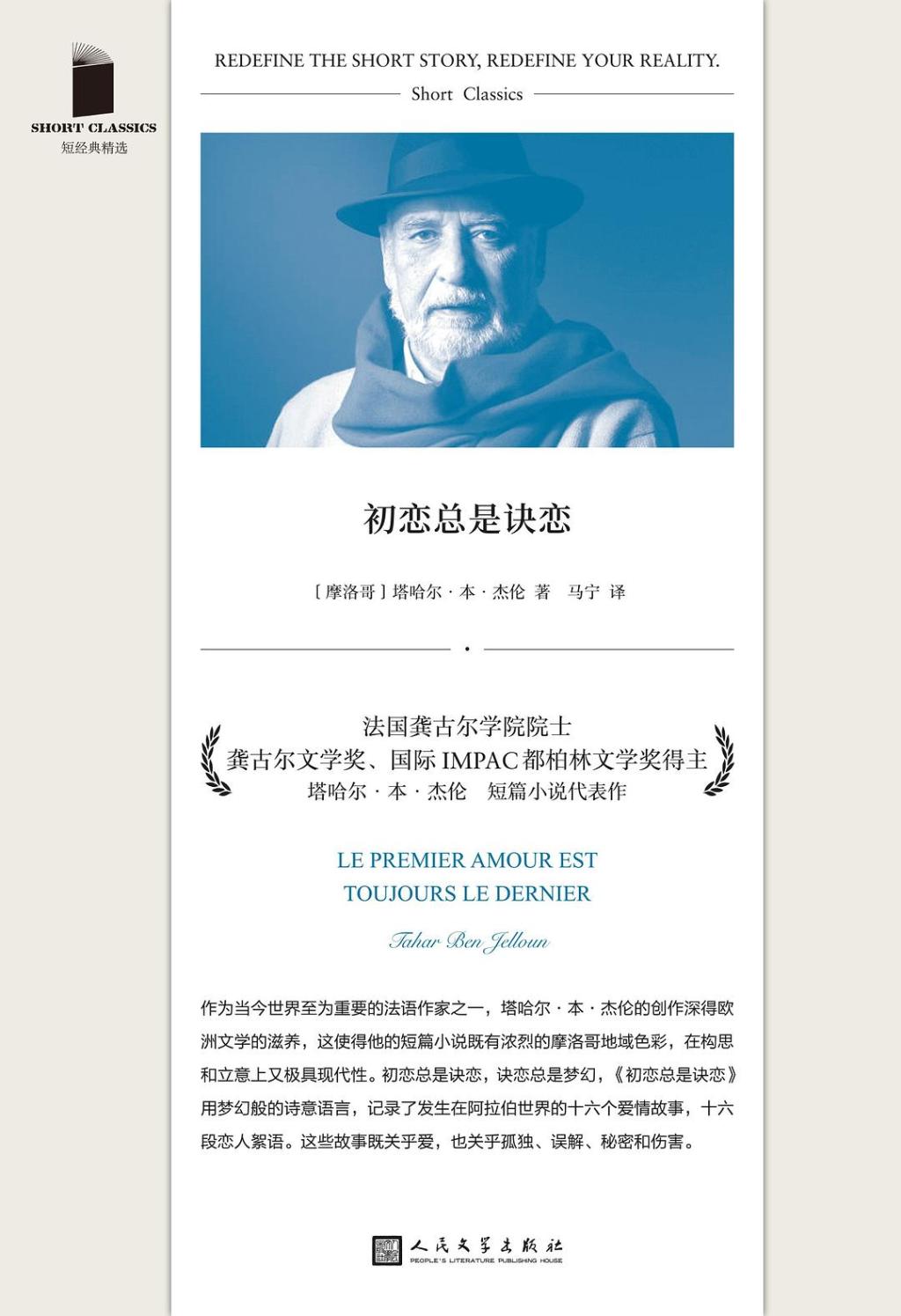

《初恋总是诀恋》,马宁/译,人民文学出版社·99读书人,2023年4月版

纵观全文,弥漫着的意象是战争、暴力、死亡,它们甚至被指认为本质性的,“不都是人类基因里与生俱来的吗?”这些意象构成了将古阿拉伯王国、也门、阿尔及利亚、卢旺达等第三世界和法国巴黎等全球性空间与古代、十八世纪、现代和小说主人公“他”所处的1994年等历史性时间连结在一起的根本原因。“他”看似一个人道主义者,然而面临的种种死亡意象,及其背后牵连的人类建构共同体机制的失效,却在现实层面上完全遏制了“他”的行动,从而将“他”的回应限制在思索、想象和“做梦”之中。

那么,一篇“爱情”被放在极其次要位置的小说,何以被收入这本讲述摩洛哥和阿拉伯文化语境下的爱情主题小说集中?我们应从何种意义上去理解《一声哀叹》中的爱情/爱?这种“爱情”和战争、暴力、死亡又有什么样的关系?本文试图通过以对他者之恐惧作为驱动的战争和以克服对他者之恐惧为目的的爱情之悖反与同构,以及作为载体和规约的语言本身之不可靠,表达本·杰伦对于当下建立共同体的可能性与不可能性的思考,提供关于《一声哀叹》的一种解读。

一、战争:对他者之恐惧

战争,作为一种最暴烈的斗争形式,实际上是要在他者身上贯彻“我”的逻辑,根本上是“自我”存在缺陷,无法容忍世界上还有他者的存在。而这种“无法容忍”,实际上是对他者的绝对的恐惧,生存恐惧、身份恐惧、权力恐惧和对未知的恐惧。贯穿《一声哀叹》的战争、暴力和死亡,实际上是理解之失效、和解之失效、按照既有原则统一起来的世界之失效,究其根本则是所有组织人类为一共同体的原则之失效,不论是宗教、民族(文化)、地域、现代性乃至人道主义与后殖民视野下的第三世界理论,世界被划分为一个巨大的“自我”和一个除“我”以外的巨大的“他者”。作为整体概念的“人类”神话已经破产,人类进入全面战争时代。

需要说明的是,本·杰伦所描述的“战争”,并不只是物质层面上的暴力和敌对或特指某些现实事件,更是一种形而上的普遍的崩解、对立、混乱。

诚然,现实意义上的战争在文本中相当频繁地出现,作为这种混乱性的具身指涉,比如开头新闻播报中的战争新闻,“被河流冲走的发霉的非洲尸体”,亚历山大图书馆也毁于两场战争(公元前48年尤利乌斯・恺撒与庞培的罗马内战与凯撒介入的埃及内战,公元4世纪罗马帝国皇帝狄奥多西一世发动的宗教战争),小说中提到的《萨拉戈萨手稿》的背景也是1809年拿破仑战争时期的萨拉戈萨之战(法国与西班牙),1993年作家塔哈尔·贾乌特之死和造成这一死亡的1991年开始的阿尔及利亚内战,1994年的也门南北战争和1994年的卢旺达大屠杀(同样是内战)……这些战争可以分为两大类,一个要素是殖民主义/文化冲突,另一个要素是宗教(伊斯兰教、基督教)冲突和宗教与世俗化、民主化的冲突。从公元前到20世纪,这些战争可谓在不断重演,根本上还是因为矛盾并没有解决,或者说“无法容忍存在异质性的他者”这一逻辑始终主导着人类族群发展,因此文明冲突必然演变为战争形式。由此,亚历山大图书馆时代的远古历史与现代史完成了时空折叠,历史呈现为一个闭合的循环或者莫比乌斯环,本质上没有变化。

本·杰伦无疑借小说中的“他”之口发出了对殖民主义和(极端)宗教文化的深深怀疑、批判与省思。首先是殖民主义与种族主义。亚历山大图书馆的建立是帝国扩张的结果,而他认为在图书馆被毁灭前借出的“在萨拉戈萨发现的手稿”,实际上是18世纪末19世纪初的作品——波兰作家扬·波托茨基(Jan Potocki,1761-1815)于1797至1815年间创作的一部法语作品Manuscrit trouvé à Saragosse。这部同样是非法国作家书写的法语作品(本·杰伦也一直以法语写作),讲述的正是后来的殖民者西班牙被“殖民”的故事。

本·杰伦同样反对极端的宗教文化和宗教专制。“末日来临的痛苦”,这是伊斯兰教和基督教共享的信念,他所执着的“2000年”所采用的公元纪年,实际上也包含着宗教意味(耶稣降生),将“战争的需要,败坏身体的欲望”视为“与生俱来”,也神契于这两门同源宗教的“原罪”概念。《萨拉戈萨手稿》正诞生于启蒙思想萌发的时代,它否定所谓的神迹,否定神谕、巫师之类的迷信活动。而在马拉喀什找到的手稿却是伊斯兰教文本,其“真义”已经丢失,被替换为权力/金钱,暗示着宗教已经成为谋利的工具,其智慧被遗忘。塔哈尔·贾乌特正是死于倾向于实行伊斯兰教法,反对民主的伊斯兰拯救阵线等各种伊斯兰主义反叛团体的暗杀。摩洛哥,乃至北非-西亚的阿拉伯世界,是一个殖民主义-宗教专制交织的复杂场域。

殖民主义通过对“他者”的恐惧进行扭曲与利用,将其转化为支配、剥削和消灭“他者”的合法性依据。为了维护自己的“种族/文化优越性”,将他者视为不可并存、必须征服的对象。同样的,宗教专制将对信仰纯洁性的恐惧转化为对“异端”的系统性迫害,从而压抑对“真理”的挑战,两者都透露出对于“他者”的恐惧。

因而,唯一的结局只有死亡。不仅是物理死亡,也是精神死亡、未来死亡,陷入绝望的境地。共同体破裂,不再有对话与和解,对于个人来说,也是极其沉重的,“黑色的帷布”。而只有面对死亡时,生命才被还原为生命,而不是各种“身份”。正是在对死亡的同等恐惧中,“他者”和“自我”的区别被取消,人与人的平等得到体现,人与人的理解得以可能。

然而,这种理解的脆弱性也同样显著。尽管来自远方的死亡消息引起他将人类视作一个整体性共同体的思考,“我们的祖先没有好好开启这个新纪元,我们要避免像他们一样残忍”,但这种均质化也是不公的,人类的不同族群付出了不同的代价,享受了不同的权利,却被要求承担相同的责任。在新闻、广播、电视、报纸上得知的死亡消息,那并不是真实的死亡,而更接近一种文学式的死亡,从他接触到这些消息开始,他就已经受到运行着这个世界感知体系的殖民性语言的侵染。

摩洛哥作家塔哈尔·本·杰伦

二、爱情:对他者恐惧的超越

爱情,从最本质的层面上验证着我们如何认识自我、如何对待他者以及对待世界的态度。它本身就是最小型的“与他者友好共存”乃至超越对他者的恐惧的实验,能够创造出与他者有机联系、视域融合的新主体。尽管爱情中同样有博弈和斗争,但那都是改造他者与改造自我过程中的磨合,最终将成为关系的积极的经验。

爱情不仅是个体情感体验,更是一种强大的伦理与存在实践。它证明了人类有能力超越根植于恐惧的暴力逻辑(战争、殖民、宗教、专制),在差异中建立深刻的连接、责任与共同创造。它为我们如何在充满“他者”的世界中和平、多元地共存,提供了一种充满希望(尽管艰难)的典范。

但小说中,他对爱情的理解是“无休止的战争”,“他讨厌暴力和冲突”。他把有建设性、可转化的冲突与破坏性、不可转化的冲突并置,好像爱与战争都可以简单被归类为使主体受到“他者”挑战和威胁的危险,从而完全逃避了主体的成长与对外界的交互。正是在与广泛存在的他者一次次的冲突与结合中,主体才得到坚实的成长,并与世界稳固地、现实地、温情地联系起来。一个躲避与他者冲突的主体必然是未经检验的主体。他对爱情的幻想只存在于性,根本无关于精神世界的交互,也无关于共同生活的磨合。他想象一个女人的方式,就是想象她片段式的肉体,胸部、嘴唇、头发、赤裸的身体,这些无法构成一个完整他者形象的、欲望化的客体。

从他对待爱情、想象爱情的脱离现实,能看出他是一个无力的、被威胁然而充分意识到自我存在的现代主体。他竭力证明自己的无辜,他描述自己对爱情的美好想象(就像他真的是那么做的一样),“他相信两个人可以相爱而互不拥有,忠实于自己且不排斥对方,两个人分享美好的时光,共同拥有一些东西,简单地快乐着而后各自回归孤独”。他甚至认为自己“深受爱情的折磨”,尽管他的视野中甚至没有他者存在。他恐惧现实,恐惧行动,恐惧爱情这一与他者具体接触的实践,他的世界中只有苍白的大写的自我存在,而不允许他者(女性)存在,摧毁他脆弱的主体认知。他对爱情的想象直到最后还囿于婚礼、婴儿、生殖器、奶罐、亲吻、爱抚这些无关于精神连结与主体融合的“物象”。

他将他者视为竞争者,视为敌人,那么如果是强者就畏惧,如果是弱者就欺凌,这就是战争的逻辑。实际上,他仍然深陷于对他者的恐惧之中,要保持自己对“他者”(女性)的绝对权力控制。爱情是他的“滑铁卢”,这个比喻本身就意味着他将爱情视作一场敌对的战争,其中不被认为包含任何善意的、柔情的相互宽容与结合。爱本应该是对黑格尔所说的主奴辩证法的克服,实际却延续了现实中的权力结构与弱肉强食的原则。

本·杰伦对这部小说集的描述是:“这本书讲述了阿拉伯男人与女人之间的不平衡和误解。读者从故事中读到的全是爱情,也是寂寞,秘密和不理解。爱的需要很快变成了一种对自我的寻求,因为要爱另一个人,要给予,就要先爱自己一点。然而,虽然女人使一切变得完善,传统和宗教却更倾向于帮助男人建立他的小权力。在这样一个国家里 ,爱并非如此简单。”显然,主人公“他”在爱情中的失败是由于“自我”的无力,他无法向内得到力量,于是只能将他者的威胁描述得“不可战胜”,从而使自己成为“受害者”而非“失败者”。爱是尊重对方是独立的、自由的、与自己平等的主体,而非满足自我需求的客体或需要被征服/控制的威胁。

但如果我们将性别理解为一种身体的殖民,将女性身体视为国族身体的隐喻,那么被他所抱怨和危险化的“女性”,实际上是第三世界国家/前殖民地的象征。那么,在性别身份上的失去平衡和寻找平衡,即映射了摩洛哥/第三世界国家在民族独立和去殖民化进程中的复杂性和不确定性。

在他这里,爱情的超越性与解放性先行被不公正和暴力的世界摧毁/同化了。爱情不应该被视为战争,爱情是对他者之存在的认可、对他者存在之合理性的认可,乃至对他者存在之重要性的认可,对他者性的尊重、包容与建立连结,是超越战争的方式。把所有他者当作敌人来看待,就是不包容的、全面战争的社会。

在一个大崩解的世界中,爱情之连结的脆弱是无可避免的,因而战争和爱的困难的确是同构的,人和人的连结关系从根本上被改变了。

三、语言:谈论本身的不可靠

小说中的“他”处在一个矛盾的、战争的世界中,他看似一个整全的主体,是一个人道主义的、渴望建立人类命运共同体的良知知识分子,然而他的语言的自我矛盾性、自我欺骗和超限度却恰恰证明了他所谈论的一切(自我和从自我出发观察到的世界)的不可靠。

首先,他的讲述有相当大的自我矛盾性。“友谊于他就像宗教一样神圣”,而上一句就是塔哈尔·贾乌特被狂热分子刺杀,“他被巨大的悲痛与愤怒击得无法动弹。他不断地担心他所爱的人从世间消失,就像担心朋友之间会突然出现误会一样”。伊斯兰教一会儿被喻指为“历经时间和土壤的侵蚀而泛黄的书页”(过时),“灰色的影子游荡在他床边,一边数着琥珀念珠,一边诵唱着听不懂的经文”(陈腐,无现实意义),一会儿又通过极端案件体现其暴力和恐怖的一面。而如同“宗教”一般的友情,显然不能帮他避开伤害和背叛,甚至,恰恰是宗教的极端化导致友情的破灭。

他将自己描述得不畏惧死亡,却在每次看报纸上的讣告的时候,“在心里算出死亡人数的平均年龄,每次都庆幸自己免过一劫”。与此同时,他却又说:“如果他自己的死不算什么,别人的死则让他怒火中烧。”实际上,别人的死只是提示他的死亡的可能性,而不真正激起他的关心和同情。他实际上不是一个坦然面对死亡的人,而是极其惧怕死亡的人,可他甚至不敢面对自己的内心,只能从语言上的矛盾和混乱窥见他的脆弱的主体。

其次,他的语言所展示的欺骗性,既自我欺骗,也欺骗他人。从根本上来说,他就不是一个关心世界、关心他者的人,他是作为孤立的主体活在这世界上的。他的出场就带着人道主义的光环,“脑子里闪过一幅幅被抛弃的尸体画面,尸体里的血在白雪地里流淌”,好像他人的痛苦就是他的痛苦,然而他是在什么情境下谈论的呢?“他边洗漱,边听着新闻”,在一个日常的、秩序化的世界中,听着已被组织和筛选过的材料,表演自己对他者的直接的关切,这个休闲的动作恰恰表明他所描述的一切困扰都是一种自我感动,因为这根本没有动摇他的生活秩序,也没有使他和那些正在受难的世界产生直接的关联。这种非日常性只是反过来加固了他对秩序化的日常的依赖,而不是引发他对这种日常的反思。

他试图说服自己死亡的遥远、死亡的平淡,但他根本不敢亲自赋予朋友死亡,哪怕这种死亡是一种解脱,就像他不敢决定父亲的安乐死一样,他粗暴地以自己的意志贯彻和覆盖他人的生活。他的“自我”兼具软弱、虚伪和暴力,他实质上并不关心这个世界,也不产生任何有意义、有内容的连结,他以自我为唯一原则组织生活运行的规律,以抵御世界的不可捉摸的他者性。然而正是因为他将世界视作他者,深深地恐惧,从未主动地、真正地建立任何连结,世界才始终保持着陌生的他者的暴力面孔。

那些遭受剧烈病痛折磨的死者,不应该被他所代言。那些惨烈的战争与死亡,和他所享受的轻巧的审美的死亡是否能够交流?当死亡降临到他身上的时候,他是否还能保持“死亡就在那里,就像一件会移动的家具,慢慢地、慢慢地压下来,直到有一天把他压倒,压进墙里成为泥沙和石块。他精心呵护这件家具,像对待特殊的皮肤一样给它除尘、上蜡”这样的悠闲与情致,这样玩弄语言与修辞?他的语言将复杂的事物简单化、平面化,把战争规约为屏幕上和报纸上的死亡奇观,模糊而抽象化的死亡数字。

作为一个使用法语、在巴黎空间言说的前法国殖民地人,其对殖民地人民惨案的关心本身就构成了值得怀疑的悖反,尤其是对前法国殖民地阿尔及利亚的惨案,在听到阿尔及利亚艰难的后殖民时代,“她需要经历磨难,只有在她弄明白自己的身份之后,她才能从苦难中走出来。目前,她在躯壳里挣扎,她经历了殖民的创伤,战争的洗礼,还有一党制……”之后,他突然说:“万一她突然倒向盲目的专制极权怎么办?万一所谓的人民法庭作威作福、荼毒无辜怎么办?”这句话的隐藏涵义就是,从前在法国的“现代性”庇护下,阿尔及利亚是一个健康的国家。但他者的存在使我们理解自己,这种理解是艰难的,很可能也是代价高昂的,但如果我们要真实地认识世界,这是必不可少的。

当一位前殖民地知识分子只能用殖民者的语言(法语)在殖民者中心(巴黎)言说殖民地惨案时,他实际上是以殖民者的知识生产体系将其再生产和复现的——这些战争、死亡和尸体及其意义被纳入法语话语场域进行“翻译”和“阐释”。他的言说预设了“巴黎”作为“倾听”的舞台,那些真正的受害者既“听不见”也“说不出”。他不是作为“受害者”的一分子言说的,他将自己放置在了法语/法国的位置上,他的关怀只是形式化的,而不是真正对系统性罪恶发起的清算。

而贯穿全文的,看似忧心忡忡的人道主义思考,看似关照他人实则以自我为中心、无视他者真实存在的讲述,为我们提出的终极问题是:以整体性的“人类”来理解自己是否可能?我想以沃莱·索因卡(Wole Soyinka)在《不会沉默的声音》中的一段话来回应:“如果受害者是当下的具体人物,我们也不敢在普世主义中寻求庇护。被刺伤、射杀,甚至肢解的,不是某个普遍原则,而是一个非常具体的声音,这个声音作了有意识的选择,并为捍卫这一选择而牺牲。只有认识到那样的独特性,我们才能对其他个体的命运、对贾尔特那样数百人的命运、对成千上万人的命运——那个声音就是代表他们发出的……进行回忆,并作出回应。”