“我是中国人,也是苏州人”,20年前建筑大师贝聿铭在苏州博物馆开馆时这句深情的告白,揭示了他与故土文化的血脉联结。作为拥有狮子林的贝氏家族后裔,贝聿铭年少时便浸淫于苏州园林的意境中——叔公贝润生购下的狮子林,成为他建筑美学的启蒙课堂。

“贝聿铭:人生如建筑”即将于8月10日在上海当代艺术博物馆(PSA)落幕,这是贝聿铭在中国内地的首个全面回顾展。而在苏州,苏博年度特展“从拙政园到长物志”“从拙政园到莫奈花园”近日相继开幕,从中同样也可以看出苏州园林美学对贝聿铭的影响,明代文震亨《长物志》所倡导的“宁古无时,宁朴无巧”的审美理念以及江南人文美学,通过家族园林的叠石理水、花木配置,早已渗入他的精神基因。

贝聿铭在苏州狮子林湖心亭的一座桥上,约1930年代。由贝考弗及合伙人事务所提供。

苏州,这座有着2500年历史的古城,以粉墙黛瓦、曲径通幽的园林艺术闻名于世。而享誉世界的华人建筑大师贝聿铭(1917—2019),正是从这片土地,再经过上海的开阔视野,进而走向世界舞台。他虽旅居海外大半生,却始终坚称“我从来不忘中国,我是中国人”。

在贝聿铭跨越一个世纪的建筑生涯中,苏州园林的美学精髓如同一股潜流,贯穿于他从卢浮宫金字塔到苏州博物馆等众多经典作品中。明代文人文震亨的《长物志》作为中国园林美学的集大成者,其倡导的“室庐与自然共生”“石阶生苔痕”“以壁为纸”等理念,在贝聿铭的建筑语言中获得了现代转译与创新性延续。通过剖析贝聿铭的苏州文化基因与《长物志》美学原则的共鸣,我们得以窥见一位东方建筑师如何以混凝土和玻璃为笔墨,在世界建筑版图上书写属于中华文明的当代篇章。

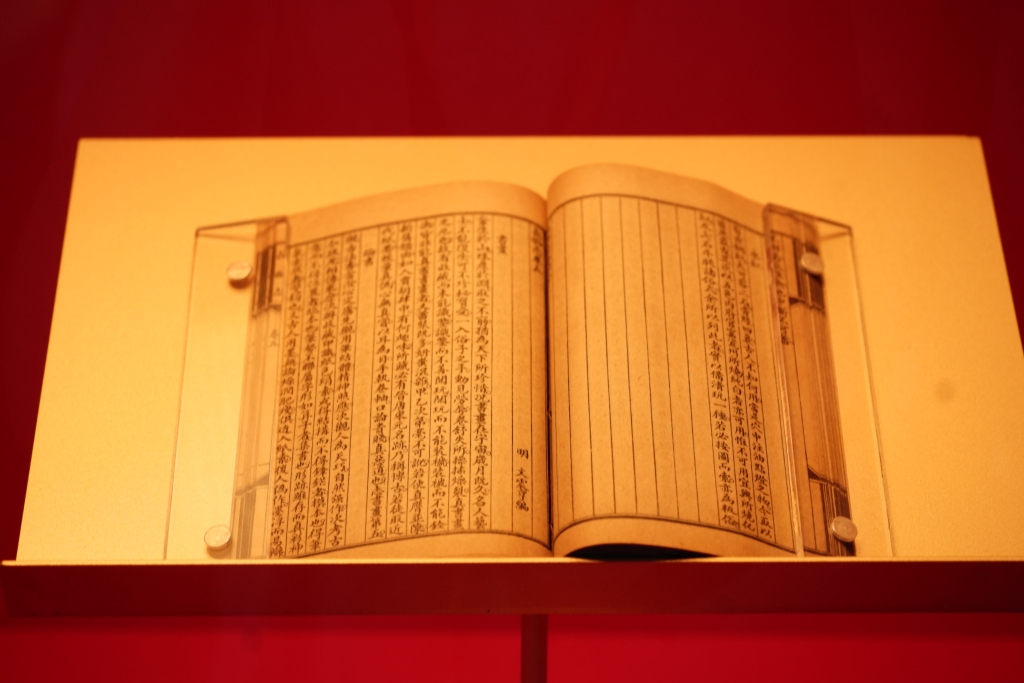

“从拙政园到《长物志》——明代文人雅士的美学生活”特展现场展出的《长物志》 民国四年(1915年)上海文明书局石印本 苏州博物馆藏 澎湃新闻 图

“从拙政园到莫奈的花园”展出文震亨 《长物志》 明末刻本 宁波天一阁博物馆藏

苏州园林的童年启蒙:贝聿铭的美学根基

贝聿铭的美学根基深植于江南文化的土壤中。他1917年祖籍苏州,出生于苏州望族贝氏家族——“一个传承了15代的百年名门望族”。明朝中叶,贝氏始祖贝兰堂定居苏州行医卖药,至清乾隆年间已跻身苏州四富之一。贝聿铭所属的贝哉安一支以金融业闻名,而另一支贝润生则被称为“颜料大王”,其修缮的狮子林成为苏州园林的瑰宝。正是这座被乾隆皇帝六下江南指定驻跸的园林,成为贝聿铭建筑美学的启蒙之地。

贝聿铭少年时在狮子林留下了一张翩翩少年照,这段时光成为他毕生的精神原乡。

狮子林为年少的贝聿铭提供了理解空间、材质与自然的活态教材。《长物志》卷三对水石布置的论述——“水石”可“涤烦消俗,令心境清幽”——在此得到具象呈现。贝聿铭在假山间穿梭嬉戏,亲身体验了太湖石“瘦、皱、漏、透”的审美意趣;他在亭台轩榭间感受光影流转,领悟了文震亨所言“亭台布置应有遨游士人之怀”的空间哲学。这种浸润式的美学教育塑造了他对建筑的核心认知:“创意是人类的巧手和自然的共同结晶”。

上海国际饭店

10岁时,贝聿铭随父亲迁居上海,这座现代都市为他打开了另一重视野。他被当时“远东第一高楼”国际饭店(24层)的现代性震撼,每日午休专程乘车去观摩,甚至回家后“像模像样地画了一份建筑图纸”。他坦言:“我从上海,略微看到了我在苏州未曾见过的未来或是未来的开始”。

上海苏州的双城经验在他心中埋下种子——一面是苏州园林“天人合一”的东方智慧,一面是上海摩天楼代表的现代技术力量。二者看似矛盾,却在他日后的建筑实践中交融共生。

青年贝聿铭远赴美国求学,先后在麻省理工学院和哈佛大学学习建筑。尽管深受现代主义洗礼,苏州园林的基因始终涌动。1946年他在哈佛的毕业设计——一个位于上海的艺术博物馆方案,已初现园林意象:庭院、流水与几何形态交织。这份设计如同一个预言,数十年后当他以85岁高龄设计苏州博物馆时,相似的构想终在故土绽放。正如他所言:“我从苏州园林中感悟到,生活与建筑间的关系”——这种感悟超越了形式模仿,直指空间与人文关系的本质。

《长物志》与江南美学:贝氏建筑中的东方密码

文震亨在《长物志》中构建的江南人文美学体系,在贝聿铭的建筑实践中可以看得到一种影响与传承。

这种传承并非对飞檐斗拱的简单复制,而是将传统空间哲学提炼为现代建筑语言,赋予其当代生命力。从北京香山饭店到日本美秀美术馆,再到封山之作苏州博物馆,三条核心原则贯穿始终:自然融合的选址布局、材料质感的诗意表达、光影流动的空间叙事——恰与《长物志》卷一的“室庐”、卷三的“水石”理念形成跨越时空的对话。

《长物志》对阶梯的论述精辟而富有诗意:“阶自三级以至十级,愈高愈古,须以文石剥成;种绣墩或草花数茎于内……复室须内高于外,取顽石具苔斑者嵌之,方有岩阿之致”。这一理念在贝聿铭作品中得到多重演绎:

如香山饭店(1982),作为中国改革开放后贝聿铭的首个内地项目,他大胆摒弃当时盛行的仿古或全西化风格,从山地地形出发,采用复屋式结构——主体建筑“内高于外”,形成错落台地。石阶选用房山本地毛石,刻意保留粗粝质感,阶隙种植松竹。宾客拾级而上时,视线随台阶高度变化而转折,重现了《长物志》中“岩阿之致”的空间体验。

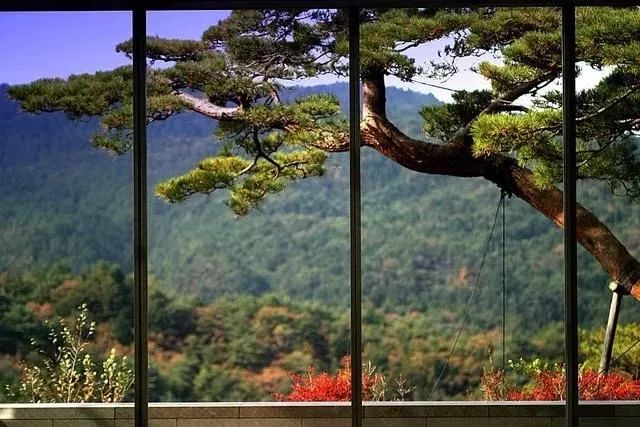

日本美秀美术馆

日本美秀美术馆

又如日本美秀美术馆(1997),贝聿铭化用陶渊明《桃花源记》的意境,将入场路径设计为一场寻幽仪式。游客需先穿越隧道,再经悬索桥方能抵达主体建筑。这一过程中,桥面缓升的步道成为现代版“苔痕阶绿”——阶梯不仅是物理通道,更是心理过渡的媒介,将尘世喧嚣过滤为禅境宁静。文震亨强调的“草映阶庭”在此转化为枫林与樱花构成的动态画卷,实现了“枝叶纷披,映阶傍砌”的当代诠释。

《长物志》卷三将水石视为园林的灵魂:“石令人古,水令人远”。贝聿铭对此的现代转译集中体现在苏州博物馆(2006):博物馆主庭院北墙被转化为一幅立体的水墨长卷。贝聿铭舍弃传统假山堆叠法,精选山东泰山石切片,经火枪喷烧显露深浅纹理。这些厚薄不一的石板被悬挂于白墙前,形成“以壁为纸,以石为绘”的抽象山水。这一创作直承文震亨对太湖石“涩浪”奇制的推崇,却以极简的平面构成实现。

苏州博物馆内景

水池设计打破园林曲水惯例,采用几何形态。水面精确倒映建筑轮廓,将实体与虚像并置,暗合“虚实相生”的东方哲学。更具深意的是池中游鱼——施工期间贝聿铭亲自过问:“要求多挑些红色的鱼”,因“中国有句成语,叫精益求精”。这一细节呼应了《长物志》卷三对观鱼的讲究:“宜蓄金鲤,其色炫目于清波”。

从苏州、上海到世界:东方美学的全球化表达

贝聿铭的建筑实践,本质上是将江南人文美学为代表的中国传统文化精神提炼为一种普世的空间语言,使其在全球化语境中焕发新生。这种转化不是符号的拼贴,而是有着对光线、几何、材料的现代性重组。纵观其代表作,一条清晰的脉络浮现:从早期对美国粗野主义的融合,到中期以几何重构传统,最终在晚年回归东方美学的圆融境界——而贯穿始终的,是对“光线”这一建筑灵魂的极致追求。

贝聿铭曾直言:“我宁愿把光视为设计建筑的首要元素。没有光,空间形态便失去生命”。这一理念与《长物志》对窗棂、帘幕的光影控制形成跨越时空的共鸣。

贝聿铭在卢浮宫金字塔模型前

在贝聿铭手中,三角形从单纯的工程结构升华为连接东西方的美学媒介。

卢浮宫金字塔 ©Vincent Brière

以卢浮宫金字塔为例,面对法国人的质疑,贝聿铭以51°锥角呼应吉萨金字塔,却赋予其透明的现代性。玻璃幕墙将巴黎天空纳入建筑表皮,使古典符号焕发新生。当游客从地下大厅回望,历史悠久的卢浮宫立面被框入金字塔斜边,实现“借景”的全球化表达。

©Koji Horiuchi

《长物志》对材料质感极为敏感:“石阶须带苔痕、木纹应显天然、漆色限于朱玄。”贝聿铭将这种材料诗学注入现代建材,如其设计的美国国家大气研究中心,为融入落基山脉,贝聿铭深入研究印第安人岩居遗址。最终采用当地砂岩研磨成混凝土骨料,使建筑呈现与山体一致的赭红色。

美国国家大气研究中心

美国国家大气研究中心

2002年,85岁的贝聿铭接下苏州博物馆新馆设计,称此为“人生最大挑战”。这座被他喻为“最亲爱的小女儿”的建筑,集毕生智慧实现了江南人文美学的当代呈现。

苏州博物馆

博物馆主展厅采用双层屋顶系统——上层木纹金属板过滤强光,下层磨砂玻璃使光线漫射。随着时间推移,墙面浮现水墨画般的明暗韵律。贝聿铭解释:“光线经过遮光条调节变得更富艺术性…仿佛流动了起来”。

苏州博物馆内景

今天,当观众在展馆中行走时,透过菱形窗洞总能看到庭院景观。文震亨主张的“轩楹高爽,窗户邻虚”在此被解构为几何框景。而最震撼的莫过于宋画意境的山水园——白墙为纸,片石为山,水面如绢。开馆典礼上,贝聿铭动情地说:“我73年前离开中国,但根在苏州。这是我对家乡的微小贡献”。

苏州博物馆内景

贝聿铭曾言:“最美的建筑,应该是建筑在时间之上的,时间会给出一切答案”。当苏州博物馆的片石山水倒映在水池中,当卢浮宫金字塔的玻璃幕墙捕捉到巴黎的流云,当美秀美术馆的樱花飘落在几何屋顶上——我们看到一位跨越文化藩篱的“摆渡者”,将文震亨《长物志》中的美学密码,转化为全人类共享的建筑语言。

他的实践证明:传统的生命力不在于僵化保护,而在于创造性转化。从“阶梯愈高愈古”到香山饭店的台地院落,从“以壁为纸”到苏博的片石山水...贝聿铭以混凝土、玻璃和光线为笔墨,仿佛在世界建筑史上书写了一部流动的《长物志》。正如他晚年所悟:“我和我的建筑都像竹子,再大的风雨,也只是弯弯腰而已”——这根植于苏州园林与海派文化的精神,正是他穿越百年风雨的精神支柱。