界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

“有没有同学知道自己是从哪里来的?”性教育营的第一节课,方刚把话筒递给台下的孩子们。轮转的话筒迎来的或是尴尬的沉默,或是小声窃语,或是“充话费送的”玩笑。方刚摇头,要求孩子们认真回答:“一道简单的生理知识问题,不需要回避或感到羞耻”,终于有同学憋着笑讲出:“爸爸把阴茎插入妈妈的阴道”。

方刚说:“大家想一想,我们还有没有更好的方式重述这个事实?比如,妈妈的阴道纳入爸爸的阴茎?”方刚解释说:“这不是单纯的语言修饰,性教育需要和性别平等理念结合开展,而性别平等意识就是在这样的细节中推行的”,方刚说到,在有关性的言语与实践中,不把女性视作被动的、被侵入的一方;不把男性视作上位的支配者;不把性视作洪水猛兽。

90年代末,第四次世界妇女大会在北京召开,让女性主义话语迅速得到知识界的关注。彼时作为记者的方刚及时接触到最前沿的信息资源,曾经遭受校园欺凌、被称作“娘娘腔”的他开始思考男性群体在性别平等运动中的角色。

1995年,方刚出版了《同性恋在中国》一书,书中以大量第一手访谈和社会观察,填补了国内关于同性恋现象的初始纪实空白,因此引发广泛关注。

后来他选择学术研究之路,每周去旁听中国人民大学性学研究所潘绥铭的课,最终考入中国人民大学读博士。并在其后三十年里,于学院之外开展性与性别教育实践。

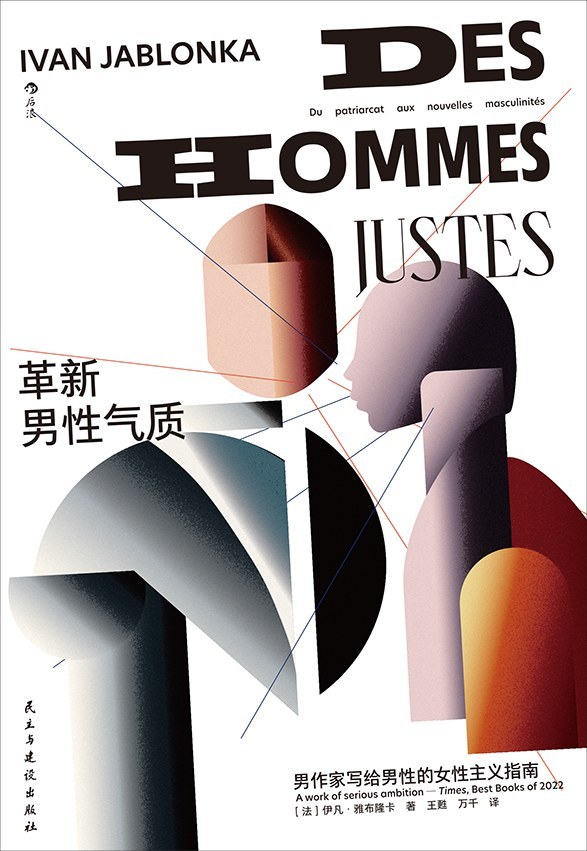

在近日出版的《革新男性气质》中译本里,方刚写下了推荐序言,总结道:“《革新男性气质》,其实就是打破体现父权制的、害人害己的支配性男性气质,构建出符合女性主义价值观、利人利己的新型男性气质。”方刚认为,构想并践行一种超越男女二元性别划分的新性别气质,是反思父权制的重要任务,而实现这种新性别气质的关键,仍在于教育本身。

民主与建设出版社 2025-5

平等不是一种作秀

界面文化:作为一个生理性别男性的女性主义者,你遭受过怎样的质疑?

方刚:“男性是否能成为女性主义者”是一个世界性的话题,在父权制结构下,很多人天然就不相信男性能真正成为女性的盟友。1995年第四次世界妇女大会后,女性主义话语逐渐传入中国,我也开始自称女性主义者。当时这引起很多困惑,我早年在开性别研究的会议时,甚至遭遇过“性别研究现在吃香了,男人也来抢资源了”类似的论调。

后来当老师后,我问学生:你们支持女人和男人可以一样受教育、一样同工同酬的,就举一下手,基本上无论男生女生都会举手,我说原来你们都是女性主义者。女性主义本质上是关于人权平等与公正的一种理论,男性支持女性主义一定有合理性和必要性。

界面文化:听起来男性参与女性主义运动与他们对身边女性处境的共情密不可分,但是以对他人的关心作为行动的起点,是否是一种很理想化的要求?

方刚:仅靠道德觉悟让男性做出改变确实是不够的,父权制当然使男性整体上受益,但同时,在更隐秘的层面,父权制对男性本身也产生着持续的伤害。父权制对男性气质的期待是:参与竞争,夺取支配权。《革新男性气质》这本书中也提到,这样一种旧有的男性气质被学界称为“支配性男性气质”,这种男性气质是霸权和暴力的根源,鼓励男性控制女性,让男性倾向于忽视自身的健康来追求事业,也威胁着男性的家庭关系。竞争是一项没有终点的工作,“绝对强大”是不可能实现的目标,因此很多男性会陷入永无止境的男性气质焦虑。所以反思男性气质,不只是为了女性的权利,也是为了男性自身的解放。

界面文化:《革新男性气质》这本书法语原版的标题直译是《正义的男人》,该怎么理解这里的“正义”?“正义”在日常生活中对应着怎样的具体实践?

方刚:本书作者伊凡・雅布隆卡在解释“正义”一词的时候,提到的关键概念是“平等”,这也是我认可的“正义”的核心所在。具体来讲,首先要做到的就是打破“性别决定价值”的隐形逻辑。比如,不能因为一个职业过去由男性主导,就认为它更有价值;也不能简单地把某些工作贴上“适合女性”的标签。所有这些差异都是被制造出来的,附着着我们的性别偏见。

界面文化:你提到的“平等”是一种需要被进一步量化的平等吗,比如约会时对分账单?

方刚:平等不是一种作秀,一对伴侣在关系初期协定AA,一顿饭花了99块钱然后除一下一个人出49.5块,这是一种选择,但不是平等的实质。平等是在关系互动中的一种自己有没有被“尊重”的直觉。比如关系中收入高的一方自愿多付一些并没有问题,问题在于背后是否带有权力交换或控制,如果“我请你吃饭”就意味着“你得陪我睡觉”,这就是压迫。

总之在具体的伴侣关系中,平等不是简单的对对账单,表面上的这些都是形式,真正的平等是一种根据彼此实际情况进行协商的意愿,一种能被人自然地、不加怀疑地感觉到的尊重。

对“支配性男性气质”祛魅,还有很长的路要走

界面文化:你写作《第三性男人:男人处境及其解放》是在1998年,当时的舆论环境对此议题的态度是怎样的?近三十年来中国社会对此议题的关注与接受生发了哪些变化?

方刚:1995年之前,在中国仅有极个别的学者,包括刚去世的李小江老师,在关注性与性别问题。95年世界妇女大会在北京召开后,性别议题在学术界受到了普遍关注,但是社会大众层面仍不存在相关讨论。我最初思考男性气质问题,是因为偶然看到了一则油印小报讨论这个议题,除此之外很难找到更多材料。2010年前后一些年轻女性开始倡导有关性与性别的社会实践,加上互联网的传播推广,一些讨论开始进入大众的视野。女性主义在近十年来积累了比较广泛的民意基础,在今天确实已经成为一个很有公共讨论度的议题。

十年前我开办被媒体称作“男德班”的培训课,实际是分享如何成为“好伴侣、好父亲”的课程,当时没有一个人报名,到2023年再次启动时,男性参与度已经非常高了。这样的变化说明民间对男性气质改革的接受度在不断提升,虽然仍属边缘,但趋势乐观。

当然,目前主流的声音仍然在巩固旧有的男性气质。前几年教育系统对“阳刚之气”的强调,就是“开学第一课”时家长们对花美男在电视机中唱歌跳舞表示明确反对的产物,其背后仍是对“支配性男性气质”的认同。真正对“支配性男性气质”祛魅,我们还有很长的路要走。

界面文化:你认为在中国推进男性自我反思或集体转型的运动起点在哪里,是教育、媒体、社群,还是家庭?

方刚:我认为这是一个由下自上的过程。在我的观察中,目前变革更多首先发生于家庭领域,这一领域的男性气质变革更容易收获民意基础。从实际层面上来讲,让男性分担更多传统意义上的母职,首先能够被绝大部分女性群体接受。另外从管理者的角度来讲,在家庭领域倡导好伴侣、好父亲,也能够帮助稳固以家庭为基础的社会体制,符合主流的意识形态,所以能够提供相关的政策支持。

我相信这种私领域的变革最终能够抵达公共性的层面,例如有研究表明一个从小陪伴孩子成长的父亲性侵或性骚扰他人的比例是非常低的,陪伴会改变陪伴者和被陪伴者的关系,陪伴孩子的过程中男性会变得细腻温情,这为更大范围的文化变革埋下了伏笔。

当前性教育领域的价值观依旧陈旧

界面文化:如果未来教育系统更多开设性与性别教育相关课程,你觉得最应该教什么?

方刚:我认为应该去除性的羞耻感、污名感、罪恶感。我之前做过一项调查,问孩子们提到性,他们最先想到的是什么词语。我收到的回答全是负面的,比如:肮脏、恶心、厌恶。这种羞耻感正来自单一、刻板的防性骚扰教育。

有一次我在我的性教育营中让孩子们排演性骚扰情景剧,孩子们所设想出的情节非常一致:剧中女生都奋力反抗、成功逃脱。我问:“那如果对方更强壮,跑不掉呢?”直到有女生小声说:“那我就从了?”我说对,这没什么错,生命权优先于一时的身体尊严。今天的性教育只强调对性骚扰大声说“不”,却不教孩子们怎么认识“性”本身,这反而会过度强化孩子们性的恐惧。

界面文化:《革新男性气质》作者雅布隆卡提到如今社交网络成为了某种泄愤的出口,此前的热门英剧《混沌少年时》也揭示了社交媒体的信息茧房对厌女观念的强化。我们应该如何应对被互联网激化了的一些涉及性别偏见的声音?

方刚:这个确实很困难。我们不可能剥夺那些偏激声音的发言权,只能期待更多的正向的声音出现,除此之外基本上没有别的办法。

另外,我仍将更多的希望放在对下一代的教育上。我在北京买的是二手房,传统厨房灶台的高度是为女性设计的,对我来说太低了,让我的腰很难受。我和妻子邀请我们的孩子一起参与了对厨房的改造,我们加高了灶台,让我做饭舒服多了,也让我们的孩子明白了厨房不是专属于妈妈的空间。性别平等教育就是可以发生在像这样的生活细枝末节中,日常中的每分每秒都能构成对那些极端声音的纠偏。

界面文化:似乎当前的“性教育”多关注生理知识和性行为预防,却鲜有讨论性别角色、亲密关系中的权力与情感伦理。相较于性教育,性别气质和情感教育在教育系统中是否处于更滞后的状态?

方刚:这个观察是准确的。在2010年之前教育系统中确实能够看到一些关于性生理知识的介绍,但是那个时候所有关于性别的教育都在强化性别刻板印象。我还记得当时我去旁听一个公立学校老师的优秀课程展示,屏幕上是两张房间照片,一张整洁,一张特别脏乱,学生们被要求猜两个房间哪个属于女生,哪个属于男生,是一种非常刻板的教育。

目前,中国学校内的性教育更多是由心理课老师承担的,他们大多没有受过性与性别知识的系统培训,也不一定有性别平等的价值观或关于性别气质问题的思考。而且其实我做过相关调查,100所学校里面可能只有1-2所会在心理课上讲性与性别知识内容,其他则完全不存在相关内容的讲授,因为学校课程设置和教材编写没有为这些内容提供相关的课时。

另外,家长的态度也给性别教育的推行带来了很大阻力。我曾有一个研究生想去幼儿园给孩子讲关于父亲育儿的绘本,遭到了那个班级部分孩子父亲的强烈反对,而类似的活动但凡有一个家长反对,就很难再进行。

体制的改革需要发生在社会整体观念的改革之上,目前绝大多数家长、教师的观念尚未扭转,有关性别气质的教育仍然只能发生在相对边缘化的民间空间。

界面文化:你的性教育实践理念与方法的特殊之处在哪里?推行这些理念与方法目前面临的最大困境是什么?

方刚:我认为性教育不只是常规的性知识科普。我强调让孩子建立自主健康责任的价值观,也就是在性的领域鼓励孩子收集多元信息、独立思考,然后自主选择、自我负责。

在我的性教育营中,我发现当把多元的信息摆在孩子面前,孩子们是有直觉和能力做出符合自己价值观、保护自己安全、对自己负责任的选择的。困境在于,目前在性的领域,恰恰是家长和老师们完全不相信孩子思考、判断和选择的能力,只一味用陈旧的价值观规训孩子,告诉他们该怎么做、不该怎么做。

当孩子被强行灌输性语境中的行为要求,他们的很多困惑没有机会被真正回应,这些困惑的遗存反而可能让孩子们在面临相关问题时陷入偏执的状态。