《16至20世纪知识史中的流亡者与客居者》,[英]彼得·伯克著,周兵译,商务印书馆2025年3月出版,297页,88.00元

新环境,要么激发创作,要么使人沉湎于过去而保持沉默。这是一种二元的路径。更多的情况是,他们将这两种路径结合起来,在对比、审视中,将写作、翻译、教学等活动看作介入或疏离世界的方式,试图在语言中找到“家”。“他们”指的是彼得·伯克(Peter Burke,1937— )《16至20世纪知识史中的流亡者与客居者》(以下简称《流亡者与客居者》)中的流亡者或客居者。该书是伯克知识史系列的第四部作品,主要探讨西方流亡者与客居者在五个多世纪的知识生产、传播和转化中所扮演的角色。伯克关于这个主题的看法如何?它们在知识史和移民史中又具有哪些重要之处?哪些地方可以稍加拓展?

一

《流亡者与客居者》按主题和时间顺序,描述某些个人或群体为何离开故乡,同时如何通过翻译、著述或教学,为全球知识做出贡献。就主题而言,伯克聚焦流亡者和客居者在或融入新国家的文化,或对其抵制,或整合“两种文化中的元素”三种策略的基础上,对知识的创造、传播所产生的积极后果(16—17页)。伯克区分流亡者和客居者:流亡是强制性的迁移,是出于各种原因背井离乡,离开祖国;客居者是指自愿移民人士,他们不得不面临困难选择或者毫无选择。流亡者、难民和流离失所者作为一个标签,有时限制人们看到事物的总体面貌和个人差异。因此,“自愿移民和被迫移民之间的区别并不总是泾渭分明的,通常只是程度不等而已”(11页)。伯克采用“群体传记学”的方法,主要关注欧美流亡者与客居者,尤其是科学家群体,还有一些非学术群体,例如翻译家、印刷商、新闻记者和出版商,将重点放在“流亡者们对知识的贡献与创造这些知识的个人和群体所身处的境遇之间的关系上”(20页),超越了传统的知识分子史或思想史研究。

伯克没有详细讨论文学家和内心流亡的人士,部分是因为这方面的材料太多,部分是为了聚焦讨论主题。从《荷马史诗》中的流亡母题到二十世纪的流亡文学,不是一部作品可以涵盖的。例如,《十九世纪文学主流》的第一分册就是“流亡文学”。至于说那些没有离开祖国还能忍辱偷生的内心流亡人士,数量更多。他们如何“忍”,怎么界定“辱”,有些模糊或争议的空间。鉴于上述情形,这些学者及其作品未被完全纳入。

伯克先说明流亡或客居这种边缘视角及其在知识史上的重要性,提到移民通过“一场双重的去地方化”展示了知识生产的多样策略,多次揭示流亡或客居“是一种教育”(23页)。“Education”(教育)的词根是“educare”,意为“引导”“引出”。对个人而言,教育是发展他/她的内在潜能,引导他/她找到自身的完整性;对群体乃至国家来说,是塑造知识共同体,推动知识的去地方化。伯克的这项接受史研究,选取的例子集中在欧洲和南北美洲,多半因为他在语言、思想文化史上的积累和勾连。

第二章提到流亡和客居是一个全球议题,援引了东西方的大量例子,其中侧重西方近现代的例子。第三章以丰富的事例呈现了欧洲近代早期希腊人和犹太人、穆斯林、东正教徒、天主教徒、新教教徒在书籍翻译、印刷出版和教义研习上的贡献。这背后呈现的政治事件包括1453年君士坦丁堡的陷落、1492年格拉纳达战争、宗教改革、1685年《南特敕令》的废除,等等。在提到的诸多知识分子当中,伯克详细着墨的是皮埃尔·培尔(Pierre Bayle)及其《历史与批判词典》,提到“疏离超然的立场推动了历史研究中的批判方法”(82页),揭示十九世纪“科学史学”的早期起源。这些例子和细节有利于理解近代学术的国际化和“文人共和国”的拓展。

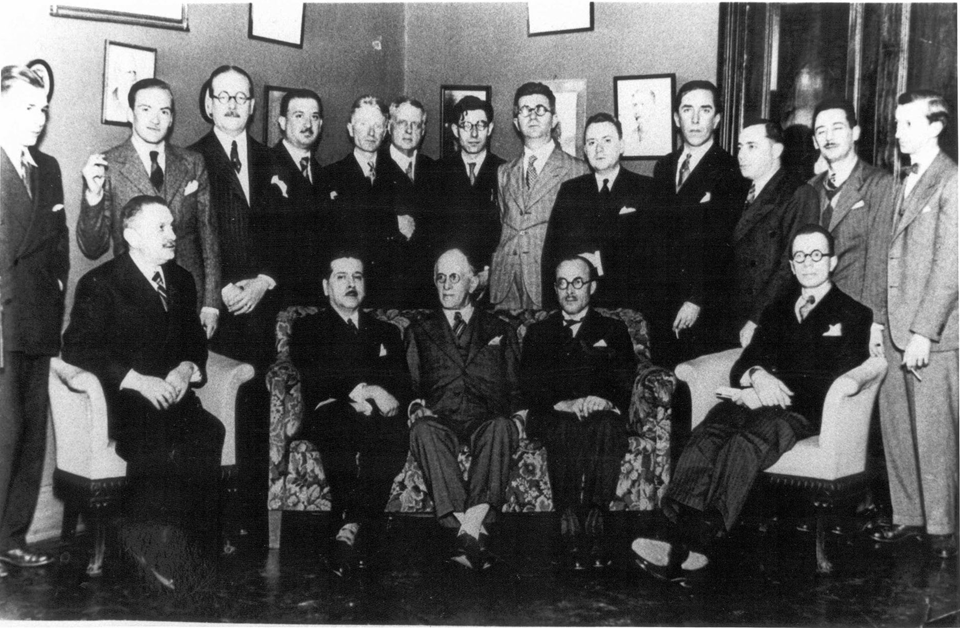

第四章主要关注主动或被动远走他乡的三类客居者:商务的、宗教的和学术的。在殖民主义和全球商业主义的驱使下,知识尤其是像天文学、医学、植物学这样的实用型或应用性知识,沿着商贸路线渐次传开。例如,一些人在爪哇研究植物,研习热带病,增益西方关于亚洲的知识。传教士在与当地民众接触和碰撞中带来了“认知转向”(105页)。比如,利玛窦、卫匡国等传教士向西方传播有关中国的知识,推动启蒙运动的展开,拓宽“认识欧洲自身的新视角”(115页)。客居的学者主要活跃在外国宫廷或国外大学,他们在翻译书籍、传播人文主义、创造新学问、推动国家现代化规划中扮演一定的角色。在客居者中,伯克描述最详细的是二十世纪三十年代四十六位在巴西的法国学者,包括布罗代尔、列维—斯特劳斯、罗杰·巴斯蒂德和地理学家皮埃尔·蒙贝、德·马东(Emmanuel de Martonne),呈现出人文社科知识的跨大西洋图景。在伯克看来,这些客居者仍然通过转介调和(mediation)、疏离超然(detachment)和融合会通(hybridization)三种策略传播知识,绘制因人口流动而带来知识生产的混杂性。

1934年在巴西圣保罗大学的巴西、法国教授。站者,从左到右:René Thiollire(第三位)、Moura Campos(第四位)、Afonso Taunay(第六位)、Etiène Borne(第七位)、Paul Arbousse-Bastide(第八位)、Paul Hugon(第九位)、Júlio de Mesquita Filho(第十位)、André Dreyfuss(第十一位)、Vicente Rao(第十三位)。坐者,从左到右:Reynaldo Porchat(第三位)、Theodoro Ramos(第五位)。

法国大革命之后的流亡和客居构成了第五章即最后一章。法国大革命之后,流亡人士用海难(naufrage)和地震形容他们的处境,产生了一大批回忆录,例如夏多布里昂的《墓畔回忆录》、梅纳维尔夫人(Madame de Ménerville)的《流亡岁月》(Souvenirs d’émigration)。这一章以马克思为开端,接着重点讨论1848年及其后俄罗斯、意大利、西班牙和德国等国家因动荡政局而引发的知识分子外迁。这些知识分子迁往英国、北美、拉美等地,从而形成学术机构和学科重心的转移。瓦尔堡图书馆、(法兰克福学派)社会研究所的迁址,影响艺术史和社会学由德国转移到英国或美国。这一部分的例子是我们相对熟悉的,包括卡尔·曼海姆、贡布里希。他们在介入与疏离、理论与实践之间着力,推动知识的发展。1970年以后的例子间或有涉及,但并不是伯克深入分析的对象。

伯克采取全球视角,讨论欧洲、亚洲、美洲等地的人员流动而产生的知识变迁,尽管其重点仍在于西方的知识传统。这种全球视角一方面是二十世纪下半叶的趋势,另一方面缘于流亡或客居本身。二十世纪下半叶,全球史、纠葛史兴起。历史学家倡导超越民族国家框架,侧重探索人和物的流动、观念的纠葛和权力关系的转移。另外,流亡不是一个近代的议题,而是始于公元前,始于埃涅阿斯、摩西,还有古希腊的陶片放逐法,从而构建起一种观点:疏离是反思的起点。通过全球视野和个案研究的结合,普遍命题和历史语境的平衡,引文和轶事的呈现,伯克展示出知识分子的流动对现代西方文化的塑造。

伯克从现实关怀出发讨论细致又复杂的历史问题,强调全球移民的价值。这种现实关怀见于《流亡者与客居者》的“导论”,还有最后的“论英国脱欧”,展示限制移民可能带来的知识地方化和开放带来的收获。“从工匠到学者的移民们,以一种‘双重去地方化’的进程,往往不仅使其‘寄居国’的人们受益匪浅,而且也令他们自己从中获益良多。”(193页)这是对流亡者、客居者以及全球移民在知识贡献上的肯定,在今天西方“自我封闭”的背景下看更具意义。

二

知识史和移民离散史的交叉是一个复杂又多维的研究领域,关乎知识的跨国流动与转化,又涉及知识生产中的结构性因素。在这场流动与转化中,考虑不同形式的失落、失败、限制乃至沉默,以与胜利者的书写形成对照,体现辩证思维。伯克提示,当前的历史“过分关注成功的一面,而忘却了失败的情况”(23页)。此前,流亡者本雅明将忧郁性的失落看作是可能性的条件,是理解历史的缘起。《柏林童年》是本雅明在二十世纪三十年代初面对失落而写下的带有自传性质的作品,成为理解本雅明的记忆工作及其意义的重要维度。更远一点说,检视这些失落、失败的情况,有利于我们理解西方历史写作的兴盛为何发生在1066年诺曼征服之后。

与失落相关的是怀旧。“nostalgia”(怀旧)源于希腊语nostos(家或回家)和algos(痛苦),最早在1688年被构造出来,意为渴望回到家乡、故土。因此,怀旧被看作是一种病,思乡病。回忆起家乡、故国,便产生一种确定性和稳定性:这个地方仍然与“我”有遥远又极近的关联。作为现代性的产物,怀旧又被看作是一种社会文化潮流,展现对过去的怀念。按法国哲学家弗拉基米尔·扬凯列维奇(Vladimir Jankélévitch)的说法,怀旧的人既在此地和彼处,又非此非彼,既在场又不在场(参考Achim Landwehr, “Nostalgia and The Turbulence of Times”, History and Theory, Vol.57, No.2, 2018)。怀旧是对不可逆时间的一种反应,涉及时间的错位。那些远离故乡的人在一片陌生的土地上,乃至面对一种陌生的语言被迫重新开始,在怀念过去时找寻自己的身份。他们怀念旧时光,部分出于对进步不大有信心,部分出于协调语言、民族和身份的关系。比如,扬凯列维奇的父亲萨缪尔·扬凯列维奇是在敖德萨出生的犹太裔,在1880年以后迁至法国,成了医生、译者,翻译了黑格尔、谢林、弗洛伊德和别尔嘉耶夫的许多著作,还出版过《自然与社会》《革命与传统》。萨缪尔在同为犹太裔、流亡者的弗洛伊德和别尔嘉耶夫的作品中,找到一些说法当作心理防御策略,回应现实的困境,达到近似宣泄、净化的效果。在完成关于谢林的博士论文多年后,扬凯列维奇提到父亲、犹太身份和时局对他的持续影响(《评犹太安息日》,1947)。面对断裂的过去,扬凯列维奇父子用这些著述修复创伤经历,展现文化适应,协调自己的身份。因为涉及时间和空间、记忆与失落、家园与陌生,怀旧成为理解身份认同、学术创新的关键透镜,也是全球化时代的一个紧迫议题。

流亡或客居还涉及陌生化、附近或历史距离这样的议题。文学评论家什克洛夫斯基在二十岁即1917年提出“陌生化”概念,倡导艺术家应利用多种手段将熟悉的对象陌生化。伯克指出,陌生化理论“很可能是受到了”该评论家在德国经历的启发(144页),表明陌生化概念的政治性。具有类似经历的布莱希特将这个概念进一步细分为政治陌生化和艺术陌生化。此外,“与大卫·洛文塔尔和马克·菲利普斯交往30年,让我理解了不少‘远观近看’的道理”(第5页)。马克·菲利普斯的距离不仅关乎时间和空间,还涉及形式、效应、意识形态和理解。此外,遥远的目光还是布罗代尔和列维—斯特劳斯关注的主题。他们在远离巴黎的巴西审视历史或人类。

流亡或客居带来的困顿和流动未定,是创作的重要动力。刘知幾引申出来的“自古述作,皆因患而起”,虽然无关流亡或客居,但是涉及写作的动力(《史通·杂说上第七》)。心意有所郁结,转而“述”或者“作”。整理、转译、阐述古人的智慧,揭示古代文本对于当今读者的意义,有利于实现知识的传承和动态生成;创作在一定程度上使创作者抒情、得到疗愈。现代西方的说法是,心理学即叙事,预示叙事对学术共同体和心理治疗师的作用。法国诗人杜贝莱(Joachim Du Bellay,约1523—1560年)在他的诗集《遗憾》(Les Regrets)中将流亡和分离看作为创造力和创新的重要源泉。流亡不仅是文学修辞,还意味着离开法兰西带来的效应。杜贝莱在罗马的经历,激发了他的才智和原创力,使他写出了《遗憾》。正如萨义德所说,流亡者离开熟悉的土地、文化、过去乃至语言,在“中间状态”中形成不同的视野与观点,展现出批评、创见(萨义德:《文化与帝国主义》)。伯克转引说,学术创新“往往可以回溯到那些分属两个世界但在任何一个世界里都难以安身的人”(174页)。难以安身,是一种中间状态。流亡者或客居者在融合会通或文化转译的过程中,在与当地人的碰撞交流中,助力知识的传承。

该书如何与伯克的其他著作联系起来?很容易将它关联到伯克的两部《知识社会史》,因为有些案例出现在《知识社会史》中,例如凡勃伦、卡尔·曼海姆、列维—斯特劳斯。还可以联系到伯克的最新专著《无知:一部全球史》(Ignorance: A Global History, 2023),讲述40多种“无知”及其相关观念(如遗忘、否定、不确定性、偏见)对我们生活造成的影响。流亡如何关联到无知?昆德拉的小说《无知》提供了一个思路。小说《无知》被称为昆德拉“遗忘三部曲”的最后一部,讲述了流亡者的无奈。流亡是一种无知,一方面“不知”故乡的状况,无从亲历故乡发生的微妙变化,成就“故乡的陌生人”;另一方面又因“不知”如何真正穿透新的环境和文化,成为“永恒的他者”。也就是说,一部分个体经历可能永远无法整合到他的连贯生命故事中,从而造成认知空白。对个体来说,这种无知可能是一种遗忘或心理防御机制,但对知识史和移民研究来说是一种损失。

三

《流亡者与客居者》缘起于作者2015年在耶路撒冷以色列历史学会所作的演讲,于2017年成书。受限于议题、受众,伯克的演讲展示了一幅流亡者和客居者的鸟瞰图,因此可丰富一些细节。

伯克提到了九百多位流亡者和客居者。他们在年龄、族群、职业、阶层、信仰上各有差异,这也导致他们产生了不同的影响。每一个流亡者或客居者都是独特的,各有各的经历。德国国家图书馆在展陈一批流亡档案(Das Deutsche Exilarchiv 1933—1945)时提到:流亡者的流亡经历“取决于诸多因素:外部因素如流亡的特殊原因和时间、路线和目的;还有他们的教育和社会背景、语言能力、个人韧性,以及不可忽视的巧合——这些在决定他们能否在流亡中过上符合自我认知的生活方面起着重要作用”(“Exile. Experience and Testimony”)。客居者的情况也类似。比如,列维—斯特劳斯就不喜欢他所客居的巴西。这些知识分子的独特经历与他们的作品和语境之间的张力,是令人着迷的地方。伯克多提“全球北方”的学者,但也注意南北方在知识生产上的不平衡状况,展现“全球南方”的许多国家助益知识分子的落脚,例如土耳其接受包括埃里希·奥尔巴赫在内的德国教授。

女性流亡者从事的行业更加受限。“女性在大学获得从事研究和教学的机会整体发展缓慢”且较之男性更难长久(157页)。伯克辑录了1933—1941年“人文科学领域100位女性难民学者”并附简略生平,其中艺术史家占总数的一半。伯克提到历史学家、图书馆员海伦·维鲁佐夫斯基(Helene Wieruszowski)。在西班牙、意大利和美国辗转时,维鲁佐夫斯基求助于卡尔·雅斯贝尔斯等学者,并把一些作品献给与她具有同样经历的人,例如汉娜·阿伦特、历史学家艾米·海勒(Emmy Heller)、特奥多尔·恩斯特·蒙森(Theodor Ernst Mommsen)。献辞或致谢往往反映思想谱系,申说友谊,展示爱甚至是悲苦。(顺便说一下,《流亡者与客居者》的“序言”相当于致谢,展现了伯克在本主题上的因缘际会。)从维鲁佐夫斯基以及相关的女性流亡者可以看出,女性是积极的能动者,她们利用各种可能的资源和机会,突破工作环境、歧视等结构性限制,改善流亡时期的生活。

犹太人在中国也是一个重要议题。不说早期的开封犹太人,二十世纪就有大量犹太人流亡于上海、天津、哈尔滨。比如,任教于沪江大学的音乐史家埃尔温·费尔伯(Erwin Felber,1885—1964)、国际著名记者伊斯雷尔·爱波斯坦、柏林爱乐乐团前首席小提琴家赫尔穆特·斯特恩。他们的著作是记忆研究的鲜活档案,不仅展示个人经验,还折射二十世纪宏观政治变迁。郭秋萍主编的《哈尔滨犹太人档案文献汇编》(2020)汇集了一批社会活动家的事迹,其中包括教育工作者。如果将在中国生活过的犹太知识分子加进来,有利于填补现有叙事的空白,还可以重新思考非殖民语境下的移民融合模式,理解现代知识生产的中国要素。

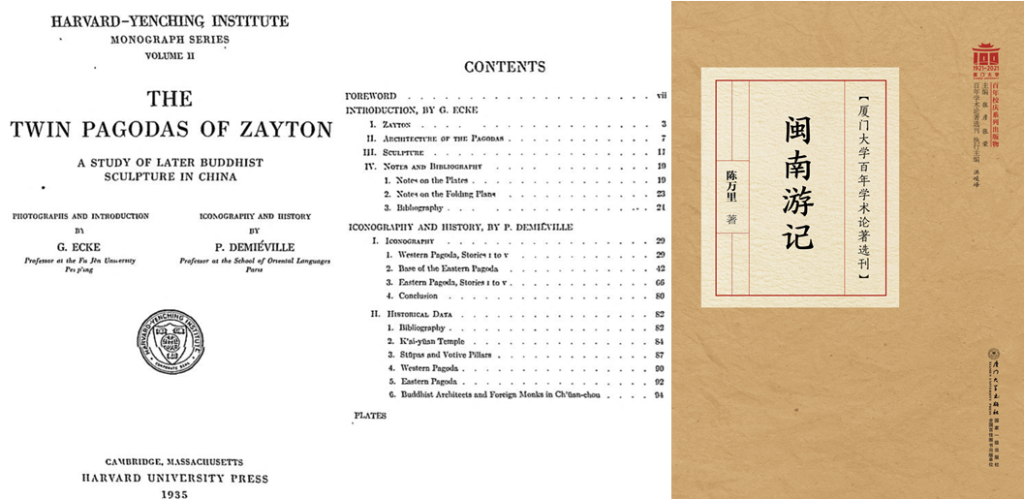

如要增添一些客居者的例子,可以举一百年前任教于厦门大学的保罗·戴密微(Paul Demiéville)、艾锷风(Gustav Ecke)。修艺术史的艾锷风于1922年完成关于法国超现实主义者梅里恩(Charles Meryon,1821—1868)的博士论文之后,可能因为魏玛共和国的紧张职位和不明朗前景,在亲戚介绍下于1923年来到厦门大学,又于五年后前往清华任教,于1933年到辅仁大学,再后来到美国夏威夷大学。艾锷风与鲁迅、陈万里、梁思成、刘敦桢等教授多有交往,还指导季羡林写毕业论文。在厦门大学任教期间,艾锷风多次到泉州,表现出对开元寺的东塔、西塔及其中的天王像的浓厚兴趣,与戴密微共同署名发表《刺桐双塔》。在二十世纪上半叶的中国,这类客居者为数不少,又如李约瑟、路易·艾黎。他们向西方传递真实的中国,也向中国引介西方的科技和教育理念,激励后来的知识分子思考个人与社会、知识与行动、国家与世界。

英文版《刺桐双塔》(1935)目录;记录与艾锷风共访泉州的《闽南游记》

穷尽所有流亡者和客居者几乎不可能。就西方的流亡人士而言,历史学家卡洛·博塔(Carlo Botta,1766—1837)、古典学家费利克斯·雅克比(Felix Jacoby,1876—1959)、哲学家E. M. 齐奥朗(1911—1995)和列维纳斯(Emmanuel Lévinas,1905—1995)、科学哲学家亚历山大·科瓦雷(Alexandre Koyré,1892—1964)、史学理论家格奥尔格·伊格尔斯(Georg G. Iggers,1926—2017)、地理学家朱利叶斯·弗罗贝尔(Julius Fröbel,1805—1893)、社会学家弗洛里安·兹纳涅茨基(Florian Znaniecki,1882—1958),还有前述扬凯列维奇,都没有出现在《流亡者与客居者》中。这份名单还可以罗列下去。又比如,历史学家伊本·赫帖卜(Ibn al-Khatīb,1313—1374)、出版商让·克雷斯潘(Jean Crespin,1520—1572)、社会学家乔治·古尔维奇(Georges Gurvitch,1894—1965)、马克思主义史家小卡约·普拉多(Caio Prado Jr.,1907—1990)、精神分析学家多利·劳布(Dori Laub,1937—2018)、心理学家(Ilse Seglow,女,1900—1984),也未出现。加入这些,不会改变伯克现有的结论,但是更有利于说明知识生产的混杂性和知识分子的社会责任。如果结合他们的个人经历和时代语境看其著述,将识别出它们之间的关联或无关联。

这里简述既是流亡者又是客居者的乔治·古尔维奇。古尔维奇生于俄国的新罗西斯克(Novorossiysk),于1920年离开俄国,至1925年客居于捷克斯洛伐克,在布拉格大学任教,后移居法国,在巴黎大学、斯特拉斯堡大学任教。在巴黎,他用涂尔干的方法思考社会权利和法律多元性的关系。1940年法国的溃败及其后的法令使得一大批犹太人走向流亡。1940—1945年,古尔维奇流亡于纽约,协助建立高等研究自由学院并领导社会学研究所。他和一些同在纽约的流亡者(例如列维—斯特劳斯)交流,发表过一些文章。古尔维奇认为,“现实”既不是完全直接的,又不是纯粹建构的;社会结构处在多重社会时间的持续结构和解构的过程中,因此应该通过多重视角加以理解。纽约是反思法国社会学的政治遗产的重要地方。例如,古尔维奇在1945年8月写出《社会权利法案》(The Bill of Social Rights),试图助力法兰西第四共和国的制度建设。返回巴黎以后,古尔维奇将社会学与马克思的观点结合起来。古尔维奇的看法部分关联到他的流亡和客居的经历。这些流亡于纽约的德国知识分子或法国学者通过写作或相关活动,参与到二十世纪全球知识流动的塑造中。

《文化的流亡》(2010)、《流亡的巴黎》(2009)

伯克认为疏离超然是流亡或客居知识分子的一个特征,其形式包括“强调整体和全局”、超然地比较、“换位”三种,分别举了一些例子加以说明(29—34、175—178页)。“在超然方面更为突出的例子,还有政治学家弗朗茨·诺伊曼、历史学家卢西·瓦尔加(Lucie Varga)、社会学家诺贝特·埃利亚斯和历史学家埃里克·霍布斯鲍姆。”(177页)这四位学者中,瓦尔加不大有名。她当过吕西安·费弗尔的“助理”(entraîneur),还在1936、1937、1939年《年鉴》杂志上发表三篇文章:“在一个山谷:从过去到现在”“国家社会主义的起源:社会分析札记”“过去的巫术:拉迪纳山谷调查”。在此前的1931年,她以“黑暗中世纪概念”为论题取得维也纳大学博士学位。这里没法细致分析这些文章。倒是可以问:她何以从研究中世纪史转到采用田野调查方式研究现当代史?这个问题引出两个议题:过去与现在的关系;情感反应与理性分析的关系。简而言之,瓦尔加是希望从历史中为当时面对的紧迫问题寻得答案。因此,她在提问的时候包含了情感,其中夹杂着她自己的身世、费弗尔的影响和历史的实情。进一步说,情感是理性的基础,是历史学家提问的重要源头。所以,说瓦尔加“超然”或超燃,不大准确。瓦尔加是和其他历史学家一样,游移于介入与疏离之间,在它们的基本张力下展现语言文字的力量。

总之,伯克重新思考流动性、复杂性、接受性和距离在理解近代以来知识史中的作用,挑战聚焦于静态机构或国家传统的叙事,展示移民和客居者的创造力。这也是一种诚挚的邀请,邀请读者钻研前贤的研究,在超越欧洲中心主义和民族国家的框架中展开更广阔的跨历史、跨地域思考。

吉祥起名网 吉祥起名网 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术 少儿武术 苏州武术 苏州少儿武术

还没有评论,来说两句吧...