弗朗西斯·培根在《论园艺》中说道:“文明的起点,始于城堡的兴建。但高级的文明必然伴随着优美的园林。”东西方艺术名家几乎都钟情于园林花木之美,无论是印象派大师莫奈还是中国明代的文徵明,抑或“英国风景画之父”理查德·威尔逊,还是仇英、吴昌硕。

当莫奈的花园睡莲与明代文人画家文徵明、文震亨所绘的园林湖石相遇时,又是一场怎样的跨时空园林对话?尤其是,这样的对话发生在以拙政园、狮子林而知名的园林之城——苏州。7月15日,苏州博物馆年度特展,也是苏州最大规模的园林特展“从拙政园到莫奈花园”在苏州博物馆西馆正式对外展出,《澎湃新闻|古代艺术》探访了展览现场。

展览以大手笔的策划展陈与极丰富的文物展品,以苏州最负盛名的园林文化为主题,联合国内外故宫博物院、芝加哥艺术博物馆等14家公立机构,共展出160余件展品,其中国家一级文物及境外借展文物达63件/套,呈现了从宋元书画到吴门四家,从金石珍玩、文房雅物到五大名窑等文人收藏,从浮世绘三杰笔下的园林风貌到莫奈睡莲中的光影瞬间……包括莫奈的代表作《睡莲》和《睡莲池》真迹、明代文徵明《真赏斋图》、文徵明曾孙文震亨《唐人诗意图》等赫赫名迹。

“这次特展,是苏州博物馆继大足石刻与敦煌艺术之后,’世界文化遗产系列‘展览第三期。展览以苏州人最为亲切的园林为主题,从’在地文化‘出发,追溯东西方园林发展脉络,聚焦苏州古典园林艺术与文人雅趣。”苏州博物馆馆长谢晓婷对澎湃新闻说,这一展览的策划最早是想通过“为什么有园林”讲起,从魏晋南北朝的文人精神,到拙政园的营建,再到中西文化交流互鉴的案例,最后再到莫奈花园,“我们的展览与故宫去年园林展的区别是,故宫是并制的,但我们是线性的:从古代中国园林一直到后来中西方园林艺术的交流,一直到后来的莫奈花园,因为拙政园毕竟比西方园林更早。”

展览内容策划吕文涛介绍说,拙政园与莫奈花园,虽分处东西,却同为诗意栖居的典范。展览不仅并置中西,更是一场跨时空的对话——邀请观众步入湖石与睡莲交织的空间,在器物与绘画的展览组合中,洞见园林之美。

展览现场

澎湃新闻记者在展览现场看到,此次展览分为五个部分:“逍遥乎林泉:隐逸先贤的精神指引”,探讨历代文人笔墨中的隐逸理想,揭示园林文化的起源;“拙者之为政:明代苏州的园林实践”,以拙政园及苏州文徵明家族的造园艺术为样本,展示吴门精英对园林艺术的深刻影响;“丘壑参造化:江南园林的造景技艺”,重点呈现书画作品中的山水木石、亭台楼阁、花鸟虫鱼,展现笔墨定格下的园林造景技艺及经典景观;“日涉多佳趣:园中生活的极致风雅”,关注园内生活,通过文房收藏等“长物”,展示文人的生活逸趣;“异域共芳华:互为观照的世界园林”,放眼国际,通过“英中式”园林、莫奈花园等画作,探讨全球化视野下的审美共鸣。

展览现场

从篆书“逍遥游”看起:逍遥乎林泉

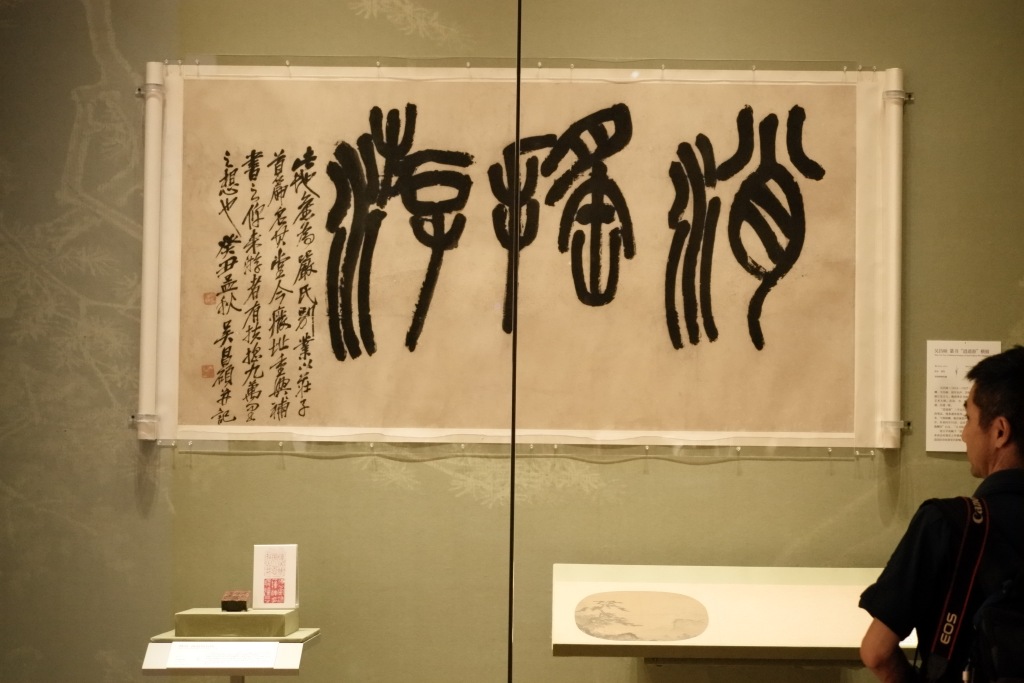

步入展厅,一幅字纵半米,气势磅礴,极具视觉冲击力的吴昌硕篆书“逍遥游”横披拉开了展览的序幕,此三字以小篆书就,融入了石鼓文的笔法,线条遒劲苍浑,金石味十足。“老庄学说赋予逍遥游以浪漫想象,实则表达的是对现实之外精神自由的憧憬与追求,后世造园深受其影响。”吕文涛现场导览说。

展览现场 吴昌硕篆书“逍遥游”

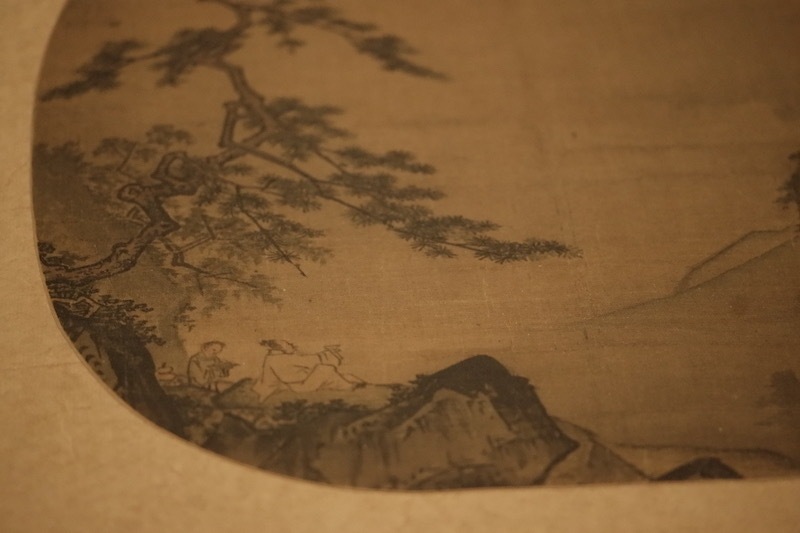

现场展出的《松下赏月图》(局部)

篆书“逍遥游”下方展柜展出的《松下赏月图》,是一幅典型的南宋小品。左边是虬松挺立,老枝屈曲盘旋而上,松下一处岩石上,一位高士微向后侧坐,仰望天空,侍童站立其后。远处,一轮圆月在云层中时隐时现。远山用线条勾勒,树草稍作色彩渲染,显得一片朦胧。近景岩石用斧劈皴勾勒,质地坚硬,有较强的立体感。整个画面构图简洁,布局错落有致,颇有马远遗风。

历代文人雅士往往对自然一往情深,渴求如画中人物般流连山水,吟风弄月。中国古典园林恰恰为之提供了借得自然,奴役风月的理想空间,于城市楼台之间亦得山林月色之趣。

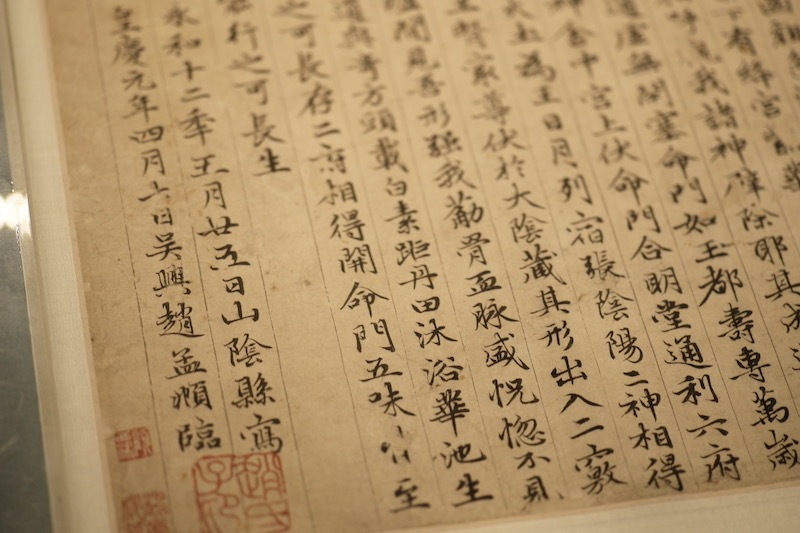

在中国园林史上,有三件前后相承的文化事件引发后世造园垂之千古的追慕与解构,即是“竹林之游”“兰亭修禊”与“渊明归去”。如若对之剖析,便会发现从“纯粹天然”的竹林到“暂得其乐”的兰亭再发展至“躬耕南山”的田园,人们于其中追求的无非是一种常态化的山水游观。如现场展出的明代佚名的《竹林七贤图卷》再现了“竹林七贤”豪迈不羁风采,更寄寓着后世对魏晋玄学名士隐逸精神的倾慕;无锡博物院本赵孟頫临《兰亭序》卷遥接书圣传脉的同时,自带儒雅遒劲、清和洒落的书风气韵;文徵明楷书《归去来兮辞》笔致清雅,字里行间流露着归隐之志;周臣的《桃花源记》则用画笔将《桃花源记》的故事转为可观的图景,于纸上再现桃源。

明代佚名 《竹林七贤图卷》(局部)

锡博本赵孟頫临《兰亭序》卷(局部)

在器物与绘画中,洞见园林之美

苏州自古以来山水嘉秀,人文渊薮,千百年来造园活动亦是绵延不绝。十六世纪以王鏊为首的吴地文人编撰《姑苏志》一书具体记录着明代中叶苏州的地理与人文盛况,专辟独立“宅第”“园池”两卷对苏州造园活动详加描述。

随着政治与文化中心的南移,“画家秀气”复钟于苏州,一大批优秀画家云集于此,他们燕游造园、撰文作画,将院体用笔与文人气质两相结合,凭借文致俊秀、雅俗共赏的艺术风格逐渐成为当时画坛的主流,世称“吴门画派”,其代表人物沈周、文徵明、唐寅、仇英,尤为后世所推崇,合称“明四家”。如展出的唐寅《吴门避暑诗》轴、沈周《报德英华图》卷、等佳作,不难窥见他们对园居生活的热爱与理想。

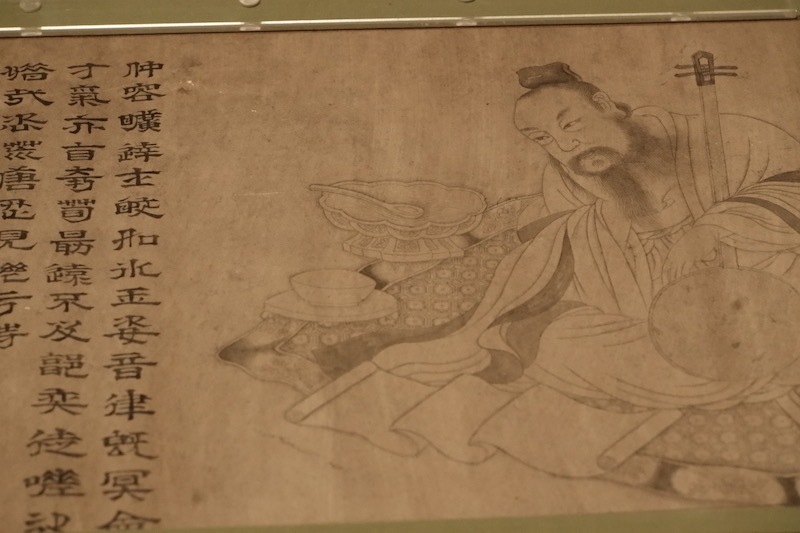

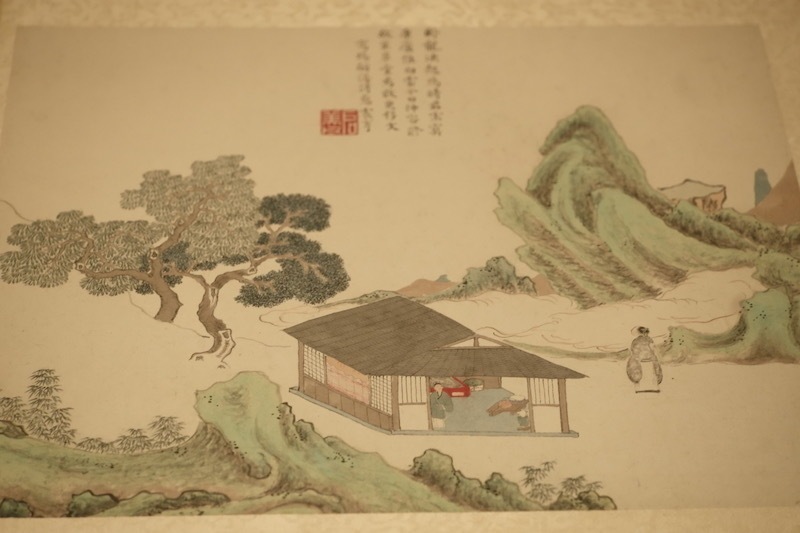

文震亨 《唐人诗意图》

明代文徵明曾孙文震亨所绘《唐人诗意图》,此册以唐人诗意入画,描绘文人的闲情雅致,共十二开,每开均有唐人七绝诗一首。据册后画家自题,其用纸颇为考究,为“澄心堂纸”。图中山石以墨笔勾勒、皴擦,用青、绿色染,色彩浓丽古雅;人物衣纹线条细秀,陈设、屋宇刻画极为精工。全图从画法到色彩皆富装饰趣味。虽是以淡雅青绿再现诗意,所绘却已是可游可居、意境深远的画中园林。

明代中晚期,大小园林如雨后春笋般遍布江南各地,成为文人寄托情志、涵养性灵的重要空间。与此同时,围绕园林展开的一系列文化实践,如园林绘画创作、造园理论书写等,也使园林营造不再仅仅作为一种空间构筑行为,而演变为一项综合性的文化活动。

园林与绘画之间就存在着内在共通性。二者皆以山水意趣为旨归,共享相同的美学基础,并在彼此的影响与互动中不断演进。明代兴起的出游之风,使得这一联系愈加紧密。吴门画家常以自身旅行为题创作“纪游图”,如文震亨《白岳游图》,便是其游历齐云山的视觉记录。

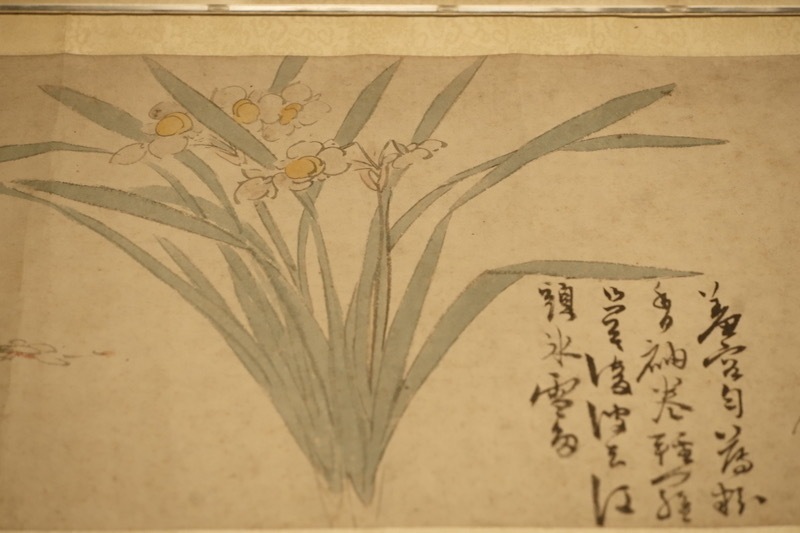

陈淳《四季花卉图》卷(局部)

陈淳《四季花卉图》卷(局部)

园林花木之美,也是园林之中重要的造景元素。陈淳《四季花卉图》卷,此画以横向平铺、间画间题的长卷形式,描绘了杏花、玉兰、绣球、玫瑰、扶桑、百合、秋葵、菊花、水仙、梅花等不同季节的十种折枝花卉。每段折枝花卉后面均附一首题画诗,用笔豪放潇洒,纵横奔逸,诗的意境丰富并深化了花卉的内涵,与绘画相映成趣。

最能体现园林生活意趣的,便是园中所使用的各类器物,亦或说是“长物”,现场展出的茶盏、香炉、花器、文房、金石、鼎彝,皆属此列。

文徵明《真赏斋图》卷

文徵明《真赏斋图》卷 局部

具体的园居生活面貌可通过文徵明《真赏斋图》卷,进一步感知。画卷从右至左徐徐展开,首先映入眼帘的是一组颇为高大秀美的太湖群石,再往左是松柏梧桐与一丛修竹掩映、环绕的草屋两间,右边房屋木架上摆满书卷画轴,左边则图绘了两文士于桌前对坐的场景,正对观者的文士双手置于以展开的手卷上,桌上放有镇纸,似正准备与友人展卷品评,两旁的桌案上还有鼎、觚、石砚与书匣等,显示出主人的收藏与雅好。

展览现场

值得一提的是,展览将五大名窑珍品汇聚一堂,如故宫博物院所藏汝窑天青釉洗、天津博物馆藏官窑青釉盘、首都博物馆所藏定窑折沿洗、苏州博物馆藏钧窑鼓钉三足洗等,通观此类瓷器外形简约、釉色清雅,不仅高度契合园林空间所追求的静谧氛围,亦在其肌理与光色之间,折射出自然之美的抽象表达,实为古人“以器寄道”理念的生动写照。

西方园林的转变之路:从几何轴线到承载个性情感

弗朗西斯·培根(Francis Bacon)《论园艺》曾说:“文明的起点,始于城堡的兴建。但高级的文明必然伴随着优美的园林。”

18世纪,随着圆明园、颐和园等皇家园林文字描述的西传,以及铜版画在欧洲的流行,中国园林艺术的图文史料正式进入欧洲上层社会的视野,这构成了当时欧洲了解东方造园艺术的参照基础,更在巴洛克艺术向洛可可风格转型的关键期,为启蒙运动时期的欧洲园林革新提供了重要的东方样本。

“英中式园林”(the anglo-chinese garden)便在这样的背景下应运而生,以蜿蜒曲折的小径、自由生长的树木、东方情调的塔阁取代了对称的几何轴线。借由“英国风景画之父”理查德·威尔逊创作的《邱园:宝塔与桥》,可以感知到此时西方对中国造园理念的吸收和改造,西方园林因之不再只是权力和理性的象征,而成为承载个性、情感与画意的私人空间。随着浪漫主义思潮的兴起,这种新的自然观念逐渐深入人心,并在19世纪的欧洲文艺界留下了深远的影响。

克劳德·莫奈(Claude Monet)肖像

歌川广重(Utagawa Hiroshige) 《名所江户百景:龟户天神境内》

这样的时代背景下,法国印象派大师克劳德·莫奈开始了他的园林营造之旅。对他而言,营造行为本身不单是建造一座花园,更是绘画实践的一次延伸。1883年,他偶然相遇吉维尼小镇,被那里的景色所吸引。随后,他在当地租下房屋,并陆续购置土地,定居于此,将原本普通的农家小院改造成一个生机勃勃的大花园。一直以来,莫奈钟情于东方艺术,收藏有大量浮世绘版画,其中尤为欣赏歌川广重(Utagawa Hiroshige)的作品。《名所江户百景:龟户天神境内》中的木拱桥对莫奈产生了深远影响,他在吉维尼花园的水景部分选择复现这一意象。

他修建池塘,引入支流,并搭建了木拱桥,其形制与广重版画中的桥梁颇为相似,桥下则遍植睡莲,使之成为整个花园的视觉核心。

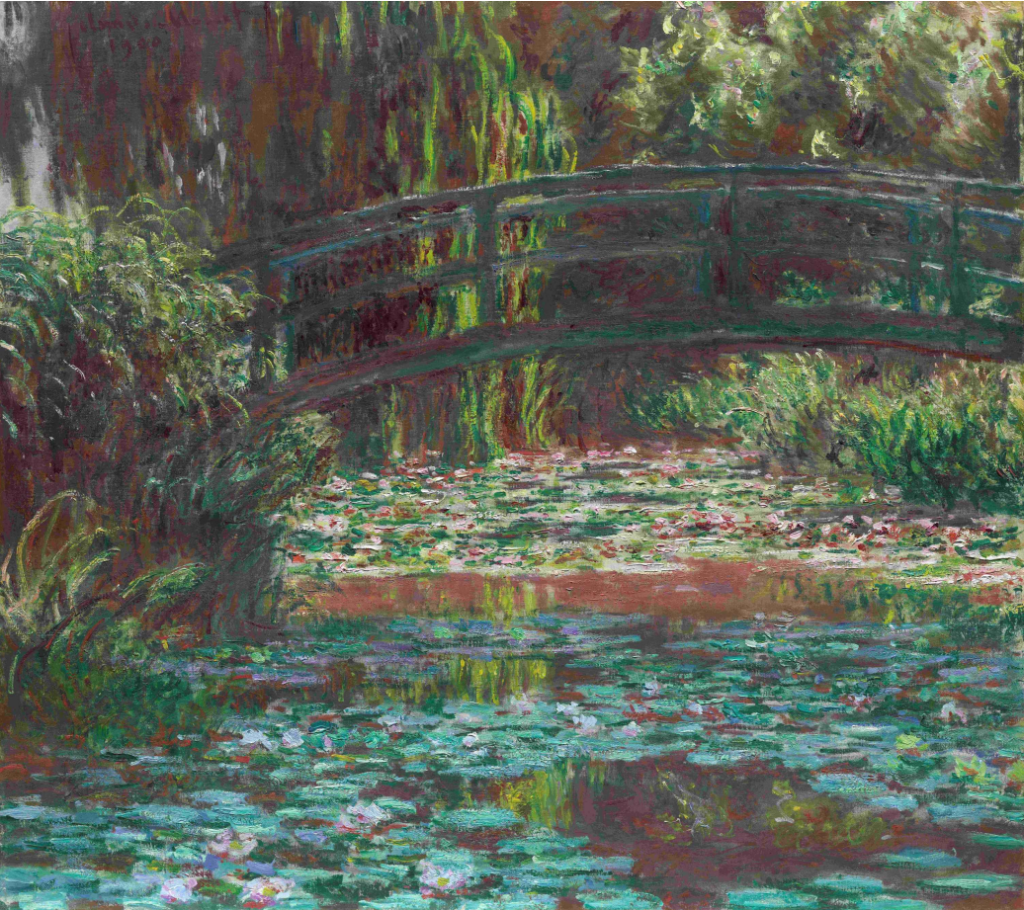

芝加哥艺术博物馆珍藏的莫奈《睡莲池》(Water Lily Pond)

睡莲的种植丰富水面层次的同时,也提供了无尽的光影变化,使水景随时间和天气的变幻而焕发不同的色彩。为了营造更具东方韵味的氛围,莫奈还在桥上方种植紫藤。法国作家马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)对这一花园评论说:“色彩已经调妥,美妙无比;色调已经形成,和谐悦目。这里不仅仅是一座花园,更是艺术,一幅取材自生活,充满生命力,在自然中完成的大作。”

芝加哥艺术博物馆珍藏的《睡莲池》(Water Lily Pond)

在1895年花园初步完工后,这里便成为莫奈研究探索光影、色彩与自然关系的实验场。在印象派的创作理念中,随着天气和时段的变化,阳光、倒影、植物的色彩皆会有所不同。莫奈深谙其妙,倾注全部心力去感受、捕捉这些稍纵即逝的瞬间,并以画笔将其定格于画布之上。仅在1899年和1900年的两个夏天,他便创作了18幅以木桥与池塘为主题的油画,此次展出的芝加哥艺术博物馆珍藏的《睡莲池》(Water Lily Pond)便为其中之一。到1926年去世,他在吉维尼花园留下了200余幅画作。这片由他亲手营造的风景,业已成为印象派最恒久的艺术杰作。

“至此,中西双方在园林的营造和再现之间展现出跨越时空的默契。从苏州到吉维尼,从吴门山水到印象派油画,园林绘画一直以来都是人与自然关系的具象表达。所有人对于园林的探索与实践都指向同一个核心,那便是用艺术的方式再塑自然山水,融入自我的价值追求,最终让园林成为诗意的栖息之地。”吕文涛对澎湃新闻说。

据悉,此次展览将持续至10月23日。展览期间,苏州博物馆还将推出20余场配套教育活动,包括6场讲座、“跟着苏博去旅行”苏州园林系列研学、特展主题研学营、苏博夜校、特展共读、手作体验等,观众可通过苏州博物馆官网及小程序查看详细情况及预约报名。

还没有评论,来说两句吧...